【学生との対話】問うことの重要性

オススメ度(最大☆5つ)

☆☆☆☆☆

〜学ぶ意義、学問の意義〜

先日読んだ岡潔さんとの対談「人間の建設」でその存在を知った小林秀雄さん。

岡潔さんと小林秀雄さんに共通する考え方は、学問は知識ではなく精神を高めるものである、という点だ。

学問は人間が幸福になるために存在し、自分の血肉とするためには心から精神から理解しようと努めなければいけない。

学問の先にあるのは人間の存在で、人間のために学問をしなければならない。

学ぶ、ということが今の学校では「先生や教授の隠した答えを見つけ出す」ことに注力してしまっているが、本来、学ぶ、とは人間のために、そして自分のためにやるものなのだ。

大人になると勉強しなくなるのは、岡潔さんや小林秀雄さんの言う「学問の意義」を知らないからなのだ。勉強する意味、学ぶ意味、学問の意味を理解すれば、死ぬ間際まで学び続けたって足りない。

このお二人の著作は今後も読んでいきたい。一冊一冊得るものが非常に多い。

〜精神のレベルで学問する〜

本書における小林秀雄さんの考え方で印象的なのは、「科学と学問は違う」ということ。

科学は物の関係性を解き明かすものだが、学問はその物自体の存在を問うこと。

科学は誰もが同じようにわかる言葉や定理で説明出来るように理解することだが、学問は自分がそれを信じて自分の言葉で理解すること。

例えば、僕自身を科学的に理解しようとするなら、哺乳類であり、DNAを見て誰と誰の子であるかがわかり、男であることがわかり、身長や体重など数的なデータで表すことが出来る。しかし、そんなことで僕のことを「理解した」と言われれば僕は憤慨するだろう。

例えば、妻は僕のことを一目見れば、何か悩みを抱えていることや体調が悪いことがすぐにわかってくれる。そして、多くのことを伝えなくても僕の現状を理解してくれる。逆も然りだ。

そこには理屈や理論や、もちろん定理や公式なんかなく、他の人にはわからない直観や感覚で相手のことがわかるようになってくる。これは、僕も妻も相手のことを理解しようと深く観察して対話してきたからなのだ。妻以外の人とはここまで理解し合えない。

学問とはそれと同じなのである。物を深く観察して考え、自分の中で精神のレベルまで理解する。これが学問のなのである。

だからといって、小林秀雄さんは科学を軽視しているわけではない。科学は人間の生活を豊かに便利にする。しかし、科学で何もかもわかったような気になってしまってはいけない。科学がいつのまにか、目の前の相手を論弁するためのものになってしまったり、誰かが信じているものを否定することに使われてしまってはいけない。実証主義、とも言えるか、エビデンスやデータがなければ存在すら許されないようなものがある世の中では人間は幸福にはなれない。

自分が幸福になるために、自分の信じたことを精神のレベルで理解する。そのために学問があるのだ。

〜問いの重要性〜

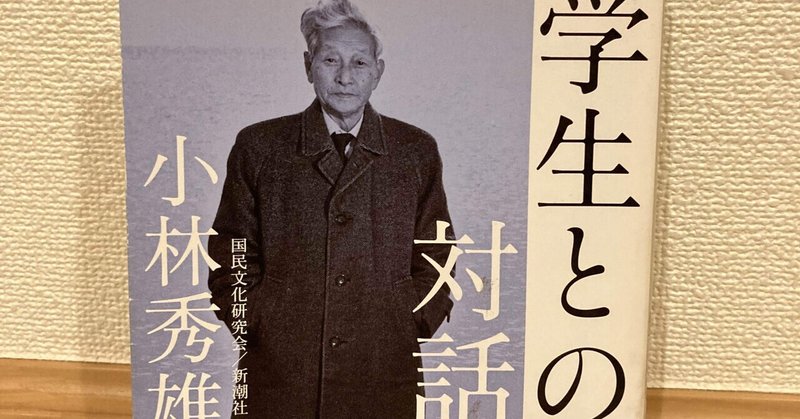

さて、本書は「学生との対話」と題されている通り、批評家である小林秀雄さんが九州各地で五度、全国から集った学生たちに講義を行い、その後、学生の質問に答えてきた内容を文字に起こしたものである。

強烈なインパクトを残すのは、小林秀雄さんが「何でも聞いてください」と言いながら「うまく質問してくださいね」ということ。そして、学生の質問に対して時折「君はなんでそんな質問をするんだ?」と返答すること。

これだけ聞くと、小林秀雄さんが学生に対してとても厳しい態度で接しているようにも思えるが、先述した学問に対する考え方から、小林秀雄さんが「問うことの重要性」を大切にしていたことがわかる。

学問は自分のためにするものである、という考えを持つ小林秀雄さんからすれば「なんでそんな質問をするんだ?」と返すのは、言い換えれば「その質問は本当に君のためのものなのか?」という意味なのだととれる。

例えば、「民主主義は本当に社会を良くすると思いますか?」と聞かれれば「そんなことはわからない。社会が良くなるなら共産主義でも良いじゃないか」と答えてしまう。

小林秀雄さんにとっては、民主主義がどうこうというのは社会の関心ごとであって、学生自身が自分のために聞いた質問ではない、と感じたのだろう。

学問は自分のためにするものである。つまり、問うことはその答えが自分にとって影響があるものなのかどうかがこの対話の中では重要だったのだろう。

小林秀雄さんが傾倒していた哲学者・ベルグソンは「問題を出すということが一番大事なことだ。うまく出す。問題をうまく出せばすなわちそれが答えだ」と述べているように、その質問が自分の信じたことに、自分が本当に理解したいことに向けたものであるかが重要なのだ。そして、その上手い問いを見つけた時点でその人は学問をしているのである。

対話集であり、様々な内容を読むことが出来るが、小林秀雄さんが五度の質疑応答の中で学生たちに伝えたかったのはこの一点なのだと思う。

「その問いの答えは、本当に自分の血肉となり心と精神を高めるものなのか?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?