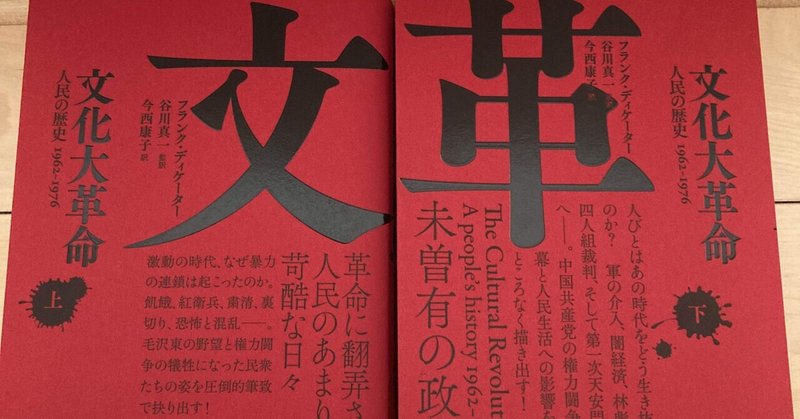

【文化大革命 人民の歴史 1962 - 1976】人民からみた文化大革命

オススメ度(最大☆5つ)

採点不可

〜文革初学者の僕にはこの本の価値が測れない〜

積み本の中に話題のSF「三体」が控えており、その中に中国近代史における大きな出来事「文化大革命」に関することが書かれているらしい、という前情報を得た僕は、「三体」を読む前に文化大革命について勉強するためこの本を読んだ。

僕自身、文化大革命、という出来事については「なんか毛沢東が中国の人たちを支配してた出来事でしょ?」ぐらいの認識しかなかった。つまり、僕は文化大革命というものについて全くの初心者であった。そんな僕から見てこの本は、ものすごく難しい本だ。

著者の膨大な資料研究により、文化大革命の詳細にわたる詳細が書かれている印象。

頻繁に「あれ、今どちらがどちらを何で攻撃してるんだ?」とわからなくなってしまう。

しかしながら、この混乱こそ当時の中国の人々が感じたものなのだろう、とも思える。

文化大革命の建前こそ「社会主義建設・階級闘争」という名目であったが、その実態は毛沢東による政治・権力闘争であった。

毛沢東は自身の権威を保つために、その時その時で味方と敵を変えた。度々変わる敵を攻撃するため人々を煽るので、人々も「攻撃されない」ために、隣人を攻撃したりかつての敵と手を組むなど、度々立場を変える。そうして、常に人々は「今、どちら側につけばいいのか?」と、混乱の最中に立たされていたのだろう。

ずっと混乱しながら読んでいたが、とりあえずは文化大革命がどういった出来事であり、その大まかな流れはなんとなくわかったのでとりあえず良しとすることにした。

今後、他の毛沢東及び文化大革命関連の本を読むかは、微妙である(笑)

〜文革関連書籍における本書の特徴〜

さて、最後に本書の大きな特徴を示しておきたい。

(最後の解説を読んで理解した特徴である)

まず、本書は他の毛沢東及び文化大革命関連の書籍ではあまりとりあげられていない「一般庶民」の視点を綴っていることだ。

他の関連書籍では主に党の上層部の動態や紅衛兵、造反派、軍などの主要なアクターに焦点が当てられている事が多いなか、本書は権力闘争に翻弄される一般庶民に焦点が当たっている。ここの視点により、当時の人民がどのような混乱に陥っていたのか、その人間ドラマを知る事が出来る。もちろん、政権の動態もかなり詳しく描かれているのだが、一般庶民の視点が文化大革命という出来事の愚かさを語る上で大きな役割を果たしていることは間違いない。

そして、もう一つの特徴は1971年(文化大革命研究では「林彪事件」があったこの年までのものが多いらしい)以降の文化大革命後期まで書かれている事だ。

一般庶民にスポットを当てていたからこそ、後期における農村の変化を描くことが出来たのだ。そして、文化大革命は農民たちの手により大転換したのだ。

さて、というわけで、僕個人としては文化大革命の大まかな知識は手に入れられたのだが、かなり細かく複雑な一冊であるとも感じた。

文化大革命の習熟度に合わせて本書を選んでいただきたい(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?