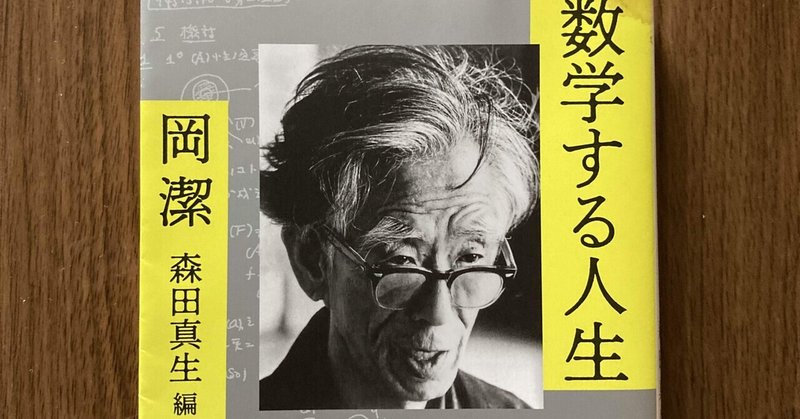

【数学する人生】「情緒」とは何か

オススメ度(最大☆5つ)

☆☆☆☆

〜岡潔のエッセンスを凝縮した選集〜

「数学する身体」の著者である森田真生氏による、孤高の天才数学者岡潔さんの講演やエッセイをまとめた選集である。

森田さん自身が岡潔の文章に触れたことをきっかけに文系から数学研究に切り替えたことからもわかるように、岡潔さんの言葉に強く感銘を受けた人物による選集は、岡潔さんの歴史からその思想を知る上で余す所のない一冊となっている。岡潔入門編、としても良いだろう。

しかし、平易な言葉で語られるその内容はかなり難解である。

一読しただけでは、わかったようなわからないような、そんな感想を持つ。

〜「情緒」とは何か?〜

さて、岡潔さんの思想を読み解く上で避けて通れないのが「情緒」という言葉である。

「春宵十話」でもこの言葉がキーワードになっていたが本文では明示されなかった。

本書においても「情緒」というエッセイがあり、「お、情緒について本人からの解説があるのか」と期待していたら、「できるだけやってみる」と宣言したものの、詩句の引用などからなんとなく情緒に関する話があるだけで言葉の明瞭な定義は無い。

もとより本人が「情緒とはもともと定義のないことばなのです」と言い切ってしまっている以上、明瞭な定義を期待すること自体が間違ってるのだろう。

〜「情緒」とは。個人的見解〜

では、この「情緒」ということばについて、現状での僕の解釈を述べようと思う。

とはいえ、もともと明瞭な定義のないことばなのだから、それを言葉で説明するという無理な行為に及んでいるので、当然不明瞭だったり、よくまとまらない部分があるかもしれないことはご了承いただきたい。

「情緒」という言葉には、気分や雰囲気で心が動かされる事を指す言葉だが、岡潔さんの言う「情緒」はそんな辞書的な意味ではない。

岡潔さん自身、言いたいことを「こころ」と言うとなんだか違う(色彩を感じられない)ような気がして「情緒」という言葉を"作った"そうだ。

では、色彩や彩りのある心の動きとは、まず誰もが喜怒哀楽の感情を思い浮かべるのだが、これも岡潔さんは明確に否定し、感情の波を情緒の濁りと呼ぶべきと述べている。

「情緒」とは「こころ」でもないし、「感情の波」でもない。ここで、八方塞がりになってしまう。

しかし、本書の「最終講義」において「知、情、意」という話が出てくる。

ものが「わかる」というのには「知的にわかる」「意味的にわかる」そして「情的にわかる」ということがあります。

わからないものに関心を集めてる時には既に、情的にはわかっている。発見というのは、その情的にわかっているものが知的にわかるということです。

一見よくわからない表現なのだが、この前の「人らしい情」という話では、

人らしい情というものをよく観察しようというのなら赤ん坊を見るに限ります。

祖母に抱かれて、孫は祖母の顔をじいっと見ていた。そうすると見えたらしい。それで懐かしそうににっと笑った。これが人らしい情ですね。

うちにも0歳と2歳の子どもがいるが、言葉こそ話せないが、目の前のコップやおもちゃ、ぬいぐるみ、カバン、ドア、靴、服、絵本、大人、を見て、なぜかその使い方を「わかっている」ことがある。

ここに「情緒」というもののヒントがあるように思える。

感覚的に「わかっていた」かのように振る舞う我が子の姿を見ていると、なんてことのない物と心を通わせたように見える。

「これは水を入れる物だよ」だとか「外に出る時に足が汚れないように履くものだよ」とか、大人が知的にわからせる前に子どもは「情的にわかっている」のではないだろうか。

本書において、岡潔さんが「情」は木で「情緒」は葉、という例えをしていることからも、自他を超えて通い合うものが「情」であり、「情」の中から内面や外面という区別のない個人的な「情」のことを「情緒」と呼べるのではないだろうか、と僕は思う。

と、書いてはみたものの、なんとなくまとまっているようなまとまっていないような文章になってしまった。

「情緒」を理解するまでの道はまだまだ長い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?