トルストイが小説『セヴァストポリ』で描いたクリミア戦争の日常と非日常

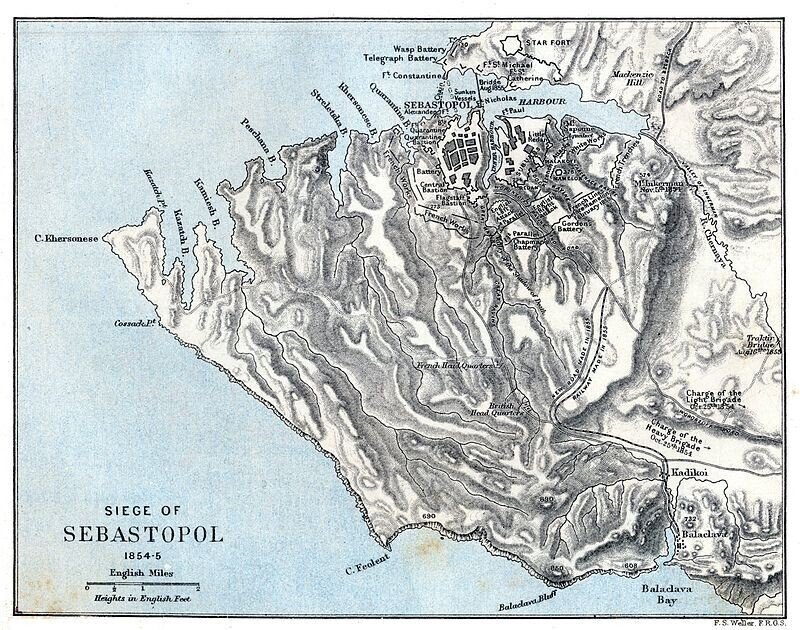

クリミア戦争は1853年10月、ロシア帝国とオスマン帝国との間で勃発した戦争です。その名の通り黒海に突き出したクリミア半島が主戦場となった戦争であり、有名なレフ・トルストイがロシア軍の将校として従軍していたことでも知られています。

開戦当初、ロシアの艦隊がオスマンの艦隊を撃破したことで、戦いはロシアに有利に進んでいましたが、ロシアの勢力拡大に警戒を強めたイギリスとフランスが1854年3月に参戦し、後にイタリアのサルデーニャ王国も続いて参戦しました。

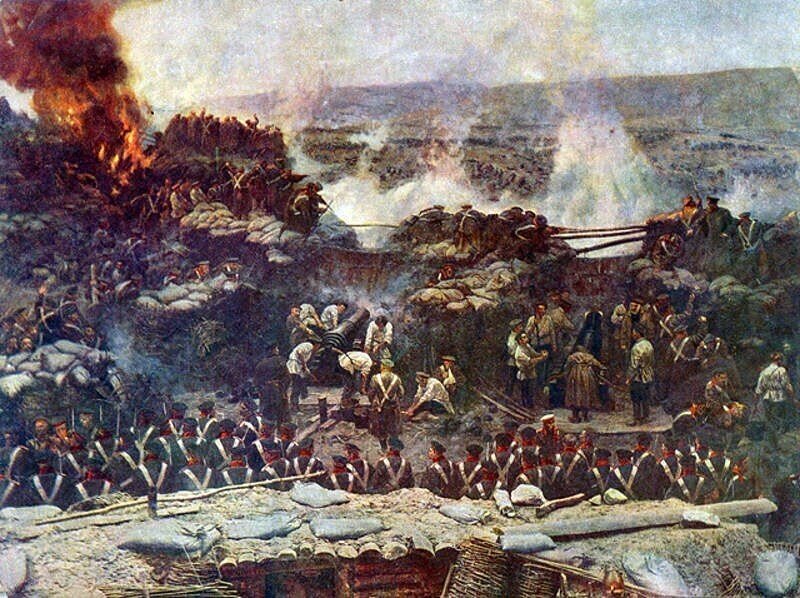

相次ぐ列強の参戦によって、戦局は次第にロシアに不利になっていきました。1854年9月に英仏連合軍はクリミア半島に地上部隊を上陸させ、ロシア黒海艦隊の基地があったセヴァストポリを攻囲するなど、攻勢を強めてきました。

ロシアはこのセヴァストポリを守り抜くため、艦艇を自沈させてセヴァストポリの港湾を閉塞し、市街地を堡塁で取り囲み、水兵を陸戦隊に編成し、地域住民の協力も得て、1年近くにわたる防衛戦を始めました。この時の従軍経験が活かされたのがトルストイの初期の作品『セヴァストポリ』(1855-6)です。

セヴァストポリ防衛戦の日常の風景

『セヴァストポリ』は時期が異なる3つの物語で構成された3部作で成り立っており、登場人物がそれぞれに違っています。最初の『12月のセヴァストポリ』をここでは取り上げたいと思います。時期は1854年12月で、防衛戦が始まって数か月が過ぎた頃のセヴァストポリの様子が描写されている場面から始まります。

「朝やけはようやく今、サプン山上の天際をいろどりはじめたばかりである。暗碧色の海面は、はやくも夜のうすやみをぬぎすてて、陽気な光輝とたわむれるために、旭光の第一線を待ちかまえている。入り江のほうからは、冷機と梅雨が運ばれてくる。入り江の方からは冷気と霧が漂ってくる。雪はなく――満目ただ黒の一色であるが、暁のするどい寒気は顔をさし、足の下でみしみしきしみ、遠いたえまない海鳴りは、ときたまセヴァストーポリの殷々たる砲声にたちきられながらも、それのみひとり朝の静けさを破っている。どの船の上もひっそりとしていて、八点鐘(午前4時)が鳴っている」(『トルストイ全集2 初期作品集上』158頁)

これは作品の出だしであり、セヴァストポリの朝を遠景から眺めていることが分かります。しかし、次第に視点はセヴァストポリの市内へ接近し、市内で暮らす兵士や住民の様子が描き出されます。

掩蔽壕からもぞもぞと這い出た兵士は顔を洗い、東の空に向けて十字を切って祈っています。死体が満載した荷車を引くラクダは墓地へ向かっています。埠頭では肉、薪、鉄などあらゆる物資が集積されており、兵隊や水夫が忙しく荷役の仕事をこなしています。あちこちで商人や女性が朝早くから大声を張り上げてパンや茶を売り歩いています。このような様子を描いた後でトルストイは次のように書いています。

「もしきみがはじめてセヴァストーポリへ来たのだったら、きみはおそらく、幻滅を感じるにちがいない。せめて一人の面上にでも、きみがもし齷齪、狼狽、または熱狂、決死、覚悟などといったものの痕跡を求めようとするなら、それはもう徒労におわるにきまっている。そんなものはなにひとつありはしないのだ。きみの目にするのは、平然として日常の営みに従事する、常と変わらぬ人々である」(同上、160頁)

この小説が技法的に面白いのは、読者である「きみ」が主人公として書かれているところだと思います。「きみ」はセヴァストポリの様子があまりにも普通の生活と変わらないので、少しがっかりした様子です。そんな「きみ」に戦場の悲惨さを垣間見せるために、トルストイは市内の中心部にある公会堂へと案内します。そこで「きみ」は手足を失った負傷兵がたくさん収容されている公会堂の中へ入ります。「きみ」は負傷兵の一人にどこを負傷したのかを尋ねます。

「足がです」とその兵は答える。が、それと同時にきみのほうでも、毛布の皺のよりぐあいで、彼の片足が膝の上あたりからなくなっているのに気がつくであろう。「でも、ありがてえことに」と彼はつけ加えるのである。「もう退院できそうですだ」

「もうよっぽどまえに負傷したのかね?」

「はい、もう六週間になりますだよ、旦那!」

「それでどうだね。、いまでもまだ痛むかね?」

「いいえ、いまはもうちっとも痛みはしましねえ。ただ天気のわりいときにゃ、ふくら脛がうずくような気がするけんど、ふつうはなんともありましねえ」

「いったいどうして、そんな傷を受けたんだね」

「第五稜堡でね、旦那、第一回の砲撃で、やられたでがすよ――ひとつの砲の狙いをつけてから、こんなぐあいにつぎの砲眼のほうへ行こうとしかけたときでがす、やつめ、わしの足を射ちよったでがすよ、まるでどしんと穴んなかへ落っこちたような気がしただが、見ると、もう片足がなくなっていたんで」(同上、161頁)

この片足を失った負傷兵と別れを告げた後で、「きみ」は公会堂で治療を受けているのが兵士だけではないことに気が付きます。「きみ」は病床で熱にうなされている女性を見つけます。トルストイの案内によれば、彼女はとある水兵の妻で、12月5日に夫の部隊が配置された稜堡へ弁当を届けようとする途中で砲撃を受け、足を失ったことを知ります。

さらに公会堂の奥の手術室では軍医が次々と運び込まれる患者の手足を切断する仕事をこなしています。時折、クロロホルムの麻酔から目覚めた患者が絶叫している声が聞こえてきます。別の負傷兵は、担架の上でその声に怯えきっています。

こうして、「きみ」はセヴァストポリの市内で暮らす人々がいつもと変わらないように暮らしているように見えたとしても、彼らが常に死と隣り合わせの暮らしを送っていることをおぼろげながら理解し始めます。

砲台における非日常的な戦闘体験

「きみ」はセヴァストポリの市街地から離れ、その周囲を取り囲む高地に向かって傾斜を上り始めました。行き交う人の数も減り、女の姿はまったく見られなくなります。

砲弾と爆弾のうなりが近づいているのが嫌でも分かります。周囲に見えるのは部隊が野営した跡や、砲弾がまき散らした破片ばかりです。地面はどろどろしており、泥の中に埋もれて壊れた大砲が倒れているのを見かけます。辛うじて歩くことができるのは、狭く長い塹壕だけです。

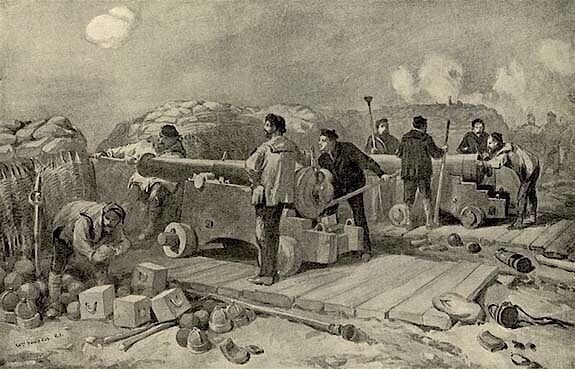

交通壕を進んで砲台に到着すると、そこで待っていたのは海軍の士官です。彼は「きみ」を親切に出迎えてくれました。この士官は敵の砲弾が頭上を通過する中でも落ち着き、「きみ」の質問に答えてくれます。

士官は頭上を轟音と共に飛び去る砲弾には何の注意も払わなくなっており、数日前の敵の砲撃では自分の砲台では火砲1門と水兵8名しか生き残らないほど損害が続出したことを何気なく話しています。その冷静さに「きみ」も敵弾のことがさほど気にならなくなってきます。しかも、その士官はせっかく砲台の見学に来たのだから、君のために砲撃を見せてやろうと言い出します。

「これはおおいにありうることだが、その海軍士官も、ひょっとすると、自分の虚栄心からかあるいは慰み半分かに、きみのまえで一、二発ぶっぱなして見せようとするかもしれない。「掌砲長以下、砲につけ」すると、14人ばかりの水兵が、元気よく、楽しそうに、ある者はポケットへパイプを押し込みながら、ある者はいそいで乾パンを噛みながら、砲床に鋲打ちの靴音をたてて砲に駆け寄り、装填する」(同上、168頁)

その士官の指揮で射撃を開始すると、間もなく敵の砲台の真ん中に弾着させました。水兵は「うまく砲眼のどまんなかへあたったぞ。たしかにふたりはやっつけた……ほら、かつぎ出してやがら」と喜びの声を上げます(同上)。

しかし、敵も黙ってはいません。敵の砲台も応戦し、こちらに砲弾を返してきます。敵弾を監視する哨兵が「大砲!」と叫ぶと、それに続いて砲弾が落下し、轟音と共に土や石ころをあたりに巻き散らかします。

先の士官はむきになり、第二砲、第三砲にも装填を命じ、本格的な砲撃を始めます。砲台の間で激しい砲弾の応酬が始まってしまいました。そこで「きみ」は奇妙な感情を覚えます。

「やがてまっ黒な球が見え、それが地面に激突する地ひびきと、轟然たる爆発の音響とが感ぜられる。ひゅうめりめりと破片が飛び、小石が空中でかちかち鳴って、きみにも泥がはねかかる。こうした音響を聞きながら、きみは恐怖と喜びの入りまじった奇妙な感情を経験する。砲弾がきみをめがけて飛んでくる瞬間には、きみの頭にもきっと、この砲弾こそ自分が倒すだろうという考えがおこる。けれども、自尊心がきみをささえているので、だれひとりきみの心を斬りさいなむやいばを見ぬくものはない」(同上、169頁)

しかし、戦闘の中で感じるのは恐怖だけではないことに「きみ」は気が付きます。

「だが、そのかわり、砲弾がきみにふれずに飛び去ってしまうと、きみはたちまち蘇生の思いで、ほんの瞬間ではあるけれども、一種喜ばしい、名状しがたく愉快な感覚にとらわれるので、きみは危険のうちに、生死を賭けたこの遊戯のうちに、ある特殊の魅力を見いだして、砲弾でも爆弾でももっともっと近くへ落ちればよい――こんなことを思うようになる」(同上、169頁)

次の瞬間に「きみ」のすぐ近くで炸裂した砲弾が水兵を負傷させます。その水兵は胸の一部をもぎとられ、すぐに担架に乗せられます。彼は最後まで戦友のことを気遣い、後送されることを繰り返し謝っています。

仲間の水兵の一人は傍に近づき、負傷兵の頭に帽子をかぶせると、すぐに自分の砲の位置へ戻っていきます。それを見ていた「きみ」に士官は何の感慨もない様子でこう言います。

「「毎日これですよ、七、八人ずつはね」と海軍士官は、きみの顔にあらわれた恐怖の表情に答える様子で、こんなふうに言う、あくびまじりにきいろい紙でたばこをまきながら……」(同上)

こうしてセヴァストポリの一日がまた過ぎていきます。「きみ」は凄まじい戦闘を体験しましたが、それはセヴァストポリの中で戦う人々にとっては日常でしかありません。夕方になると、セヴァストポリの市街地からは軍楽隊が並木道でワルツを演奏し、人々の耳を楽しませています(同上、170頁)。

セヴァストポリにいたのは普通の人間であれば一生に一度しか目の当たりにしない悲惨な死を日常の一部として受け入れて戦い続ける人々でした。砲弾が飛び交う下でゆうゆうと暮らしている人々の様子は、まるで場違いに思えるかもしれません。しかし、それは戦いの中であっても普通の暮らしを続ける強さの表れであることをトルストイは描こうとしているのだろうと思います。

参考文献

関連記事

調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。