君がつまずいてしまったことに興味はない。そこから立ち上がることに感心があるのだ。

ご機嫌いかがですか?思考の整理家®の鈴木と申します。

普段、僕は著者としての活動や講演、研修、コンサルなど「思考の整理」をテーマにした仕事をしています。

まずは、冒頭に少しだけご案内をさせてください。

14冊目の新刊が出ます!

▼ 最新刊の書籍を以下よりお手に取ってください↓↓↓

というわけで本題です。

君がつまずいてしまったことに興味はない。 そこから立ち上がることに感心があるのだ。

by 第16代アメリカ大統領 エイブラハム・リンカーン

この言葉を聞いたことはありますか?

僕がとっても好きな言葉です。

本当に根源的で本質をついていますよね。実はこれ、僕の専門である思考の整理の観点からみても、とっても重要なエッセンスが含まれているのです。

今日は、自分自身の”つまずき体験”から、どう思考を整理して気持ちも切り替えて次に進んでいったのか。体験から得た思考の整理術のインパクトについてお話したいと思います。

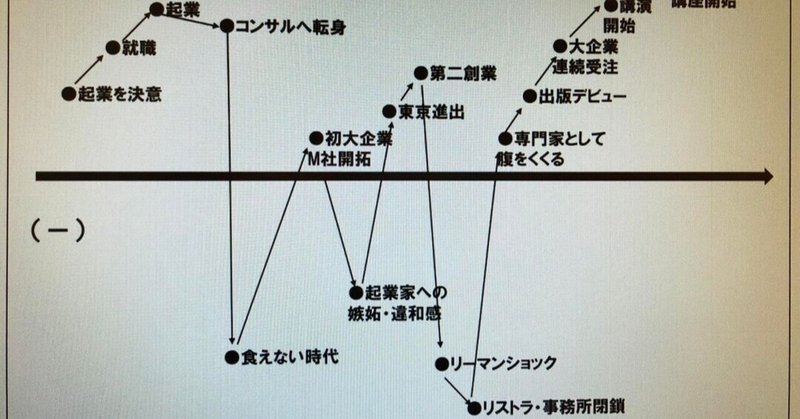

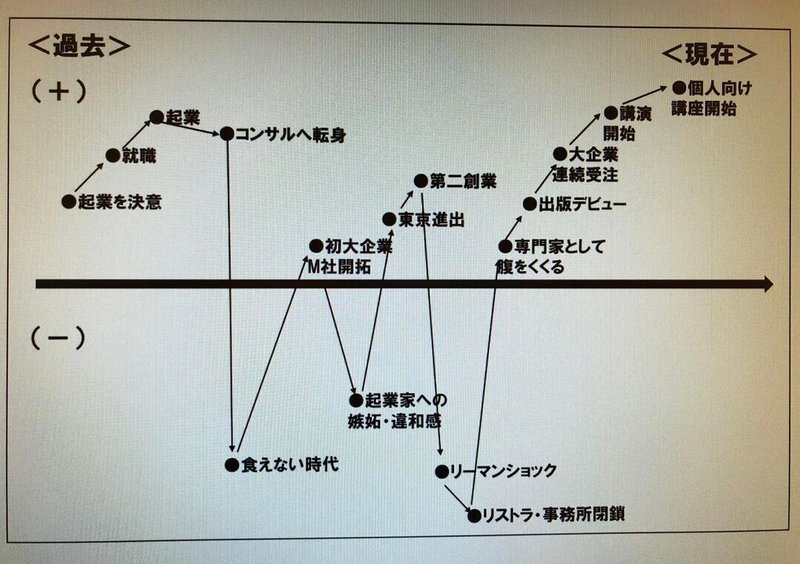

まずは、ヘッダーにも使ったこちらの写真をご覧ください。

講演でもよく使う僕自身の人生グラフです。

左に過去を、右に過去を時系列的に人生で起きたトピックスを、上半分は「+」のトピックスを下半分に「ー」のトピックスを当時の心境に基づき可視化したものです。

振り返ってみると、V字型というよりもM字型で、ガタガタです(笑)

実に味わい深く、エリートではなく凡人街道まっしぐらなことは容易に想像がつくことでしょう。(^^ゞ

大切な教訓は、凹んだ時にどう思考を整理し、次に向かうかということです。

多くの場合、凹んだ場面ではパニックになるでしょう。焦ることでしょう。冷静になるのが難しいかもしれません。

ところが、そんな時こそ、思考を整理することが求められるのです。

では、いったい凹んだ時の思考の整理とは何をすることなのか?

僕自身がいつも使うコツは、”振り返り”をすることです。

というわけで、凹んだときに有効な振り返り方・思考の整理法について今日は整理しておきたいと思います。

ポイントは、ダメ出しではなく、学びを得ることです。

「振り返り」をすると自己肯定感が下がってしまうと嘆いていた38歳の医薬品メーカーにつとめる女性がいます。

共働きで子育てしながらの毎日は多忙を極めます。

そんな中、毎日、「良かった点と悪かった点」をノートに書いて振り返りながら頑張っていたのですが、「振り返りをすればするほど反省点ばかり、自分はなんてダメな人間なんだろう・・・」と。

これでは、前向きに前進していくための振り返りが台無しです。この方は、なぜせっかくの振り返りがネガティブな方に流れていったのでしょうか?

冒頭でご紹介した方に限らず、振り返りを行う際の視点に「良かった点」と「悪かった点」の2つを使う人が多いようです。

ただし、この2つの視点はシンプルで分かりやすいものの一定のリスクがあります。

「悪かった点」という言葉の響きが、嫌な思い出をよみがえらせ、自己肯定感を下げてしまうことです。

言葉の響きはとても大切です。「良かった点」と「悪かった点」という言葉を見ると、あなたはどちらにインパクトの強さを感じますか?また、良かった出来事と悪かった出来事を見比べたらどちらの印象が強いですか?

私はどうも「悪かった」という言葉にひきずられてしまいます。

これは「ネガティブ・バイアス」という脳の働きのことで実際によく起きる現象のようです。

米心理学誌「Psychology Today」の中で当時オハイオ州立大学で(現在はシカゴ大学)のジョン・カチョッポ博士が行った研究が紹介されています。

カチョッポ博士は、ポジティブな感情を引き起こすことが知られている写真(フェラーリやピザ)、ネガティブな感情を引き起こすことが知られている写真(切り刻まれた顔や死んだ猫)、ニュートラルな感情を引き起こすことが知られている写真(皿やドライヤー)を人々に見せました。

一方で、脳の大脳皮質では、情報処理の大きさを示す電気的な活動が記録されていました。

その結果、脳はネガティブな刺激に強く反応していることがわかったのです。

脳は、ネガティブな刺激に対してより強く反応し、電気的な活動がより活発になります。つまり、良いニュースよりも悪いニュースのほうが、私たちの態度に大きな影響を与えるということです。(※『Psychology Today』「Our Brain's Negative Bias」(2003.6.20)より引用)

冒頭でお話した方には、少し考え方とやり方を変えることを提案しました

振り返りは自分にダメ出しをするのではなく、前進していくためのヒントを見い出すことが大事であることを私が伝えたら、振り返りの捉え方が変わり、毎日楽しく振り返りができるようになったと言います。

もちろん、コツは捉え方だけではなくノート術にありました。

ここでは、前向きに振り返りをするノートを使った思考の整理法についてお話したいと思います。

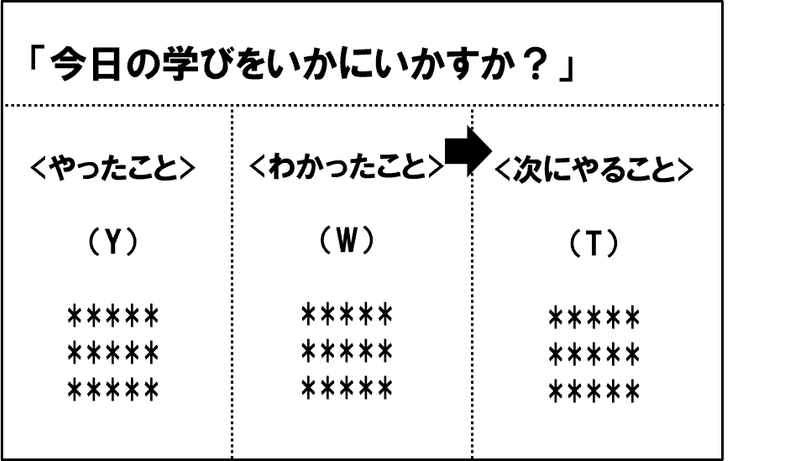

ノートを使って振り返りをするときの視点は「やったこと(Y)、わかったこと(W)、次にやること(T)」の3点セットをおすすめしています。

日本語の頭文字をとって「YWT」とも言われている方法論で、「日本能率協会コンサルティング」が提唱し日本で開発されたフレームワークのようです。この3つの視点の中には、ネガティブな言葉が含まれていません。

ポイントは、「良い/悪い」や「できた/できなかった」ではなく、「起きたできごとから何を学び次にどう活かすか」という点です。

良かったことも悪かったことも、ただ結果を振り返ることだけが目的ではありません。

軌道修正を繰り返しながら徐々に目標に向けてステップアップしていくこと、そのためのヒントを見い出すことが振り返りの真の目的です。

そうであるなら、自分をパワーアップさせる「学び」に着目すべきなのです。

実際の書き方は次のとおりです。

「今日の学びをいかにいかすか?」などとタイトルをはじめに書きます。次に、補助線を2本引いて3分割してください。

「やったこと」(Y欄)には、日々のできごとや意識してやったことを箇条書きレベルで棚卸をします。

「わかったこと」(W欄)には、「やったこと」(Y欄)の中から、分かったこと(学びや気づき)など次につながるヒントを書き出します。

最後の「次にやること」(T欄)には、Y欄とW欄の内容にもとづき、次に行う具体的な行動の第一歩目を書き出します。

最後のT欄があるからこそ振り返りっぱなしに終わらず、確実に次の行動につなげていきます。それぞれは、赤・青・緑などと3色で書き分けると、振り返り内容がより際立って整理がつきやすくなります。

さて、ここで冒頭にお話した女性の話に戻しましょう。

私のアドバイスを受けた後、ノートを使った振り返りを以前より手厚くしていきました。

ノートにYWT視点の振り返りを書き出し、さらにその内容をSNSに投稿して友人からの反応(前向きな提案やフィードバック)を得る二段階式で行うように工夫。

これにより、まわりの知恵も入れた手厚い振り返りが可能になり、ノートの内容が日々の戦略マニュアルのように進化していったと言います。

「7:2:1の法則」という言葉があります。人は何から学びを得て成長するかというと、7割は経験から学び、2割はアドバイスやフィードバックから、1割だけ研修や教育によるという一つの考察です。

「YWT」の振り返りノートでは、「やったこと(Y)=経験」から振り返りがスタートするため、単に「良い/悪い」「できた/できなかった」という印象論に終始せず、経験から活きた知恵を学べる点でも優れているといえるのです。

※以下、12冊目となる拙著5章(4)より抜粋引用

さて、今回の内容はいかがだったでしょうか?

少しでもお役に立てば幸いです。

それでは、また会いましょう!

著者・思考の整理家® 鈴木 進介

P.S.

毎週水・日曜日に「メルマガ」でも思考整理のエッセンスを配信中です!

以下よりご登録ください↓↓↓

「LINE」でもショートコラムを毎朝7時に配信しています!

以下よりご登録ください↓↓↓

フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/