読書日記〜大塚英志「二階の住人とその時代 転換期のサブカルチャー私史」についてその1

私にとって新書本は文庫本に比べて、圧倒的に読むようになってからの時間が短かったりします。

まーこの数年、10年経たない位に新古書店が出店したことによって、新書本に限らず百均の本に注目することになったんですねー。

その前に私が興味を持ったのが、文芸PR誌などの書店で配布するフリーマガジンの類でした。

その中にスタジオジブリの「熱風」もあったわけです。

それはアニメーション以外の音楽や社会的な話題を取り上げていて、毎月10日に配布されていたのが、2010年前後には最寄り駅近くの大型書店でも配布されるようになったのでした。

大塚英志さんの本は文庫や新書で興味深いテーマの本が多くて、ついつい手に取っていたのでした。

「熱風」に大塚さんが連載し始めたのはいつ頃だったのか?

この本によると2012年から2014年とのことですが、すでに10年以上昔の話となってしまっています、ら

なので、読み返して思い出すことが多いのか、思い出さないことが多いのか?

じゃ、行ってみよー。

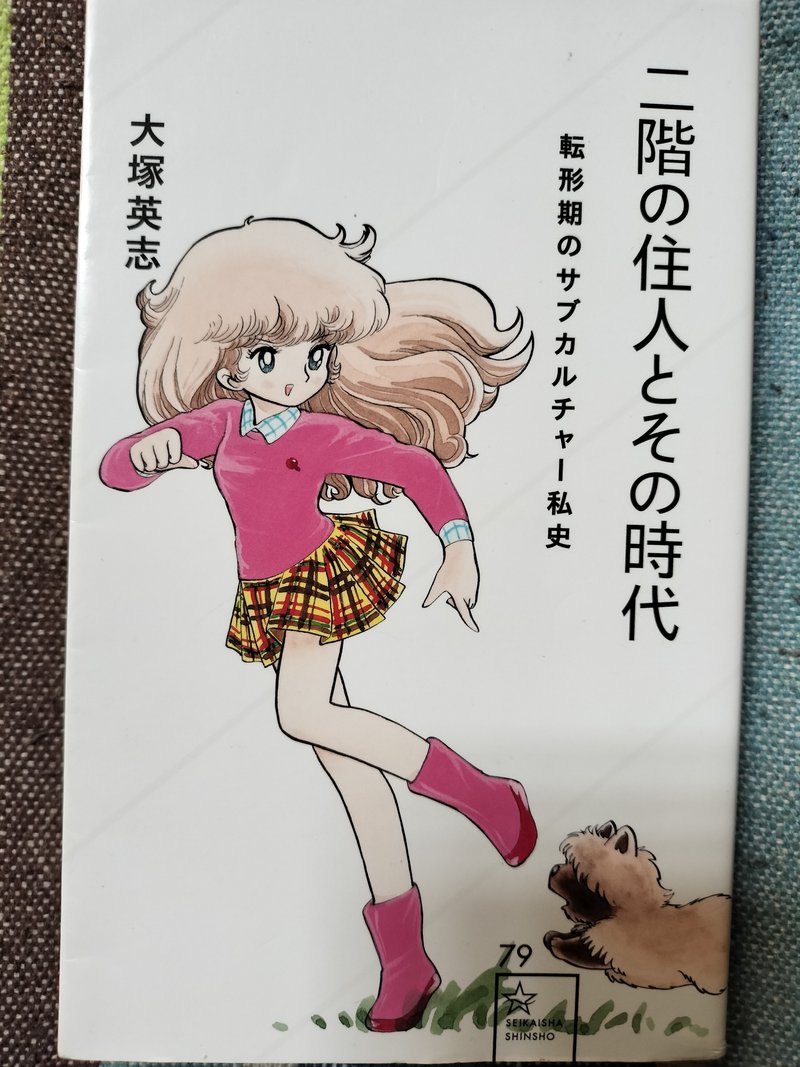

・大塚英志「二階の住人とその時代 転換期のサブカルチャー私史」(星海社新書)

大塚さんの本は『「おたく」の精神史』辺りから読み始めて、割と読み込んだり記憶があります。

それらの中で「漫画ブリッコ」や「リュウ」といった私が昔読んでいた雑誌の編集者であり、それ以前には徳間書店の「テレビランド」や「アニメージュ」といった、それこそ二階で作られた雑誌に関わっていたことがこの本で描かれています。

私が「アニメージュ」を始めとするアニメ雑誌に興味を持ったのが、1979年にHくんの家に遊び行って「アニメージュ」と角川書店の雑誌「バラエティ」を読ませてもらったんですね。

今考えると、彼が今現在に続くカルチャーの流れを作った恩人なのかもしれません。感謝です。

吾妻ひでおさんも彼の影響でした。学校の中で彼がサブカルエリートだったことを知っていた人はどれだけいたのか?と今になって思う私ですよ。

「ルパン三世 カリオストロの城」の存在も遊びに行った時に知って、まだ市内にあった寂れた映画館に観に行ったのか?

ニューミュージック、フォーク好きだった少年が近所の本屋さんに割との難解な雑誌を探しに行くようになったのでした。

一方、アニメ雑誌でも「OUT」や「アニメック」を教えてくれたのは3歳違いの兄でした。

とにかくゲーム好きで私てなはあまり話が合わなくなっていく時期ではありましたが、まだ希望を持っていた時期だったんでしょうね。それはともかく。

アニメ雑誌の成立過程、制作状況がこの本には描かれていて、そこに登場する人々がアニメ業界をいかにして動かしていくかを知っていると唸るしかない内容です。

点在していた方々が同一線上に並んでいく過程は圧巻です。

地方のかなり小さな市に住んでいる私にはまだそれらの方々がどこにいて、何をしているか考えもせず、想像もできなかったのでした。

この続き読みたい方がいるか疑問ですが、どうしましょうか?

スキしてくれたり、何らかの反応があれば考えます。

ではまたー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?