医療論文の影響力についてハーバード大学院医師が解説やってみた

こんにちは、Dr. Soyaです。

前回投稿した記事に多くの反響をいただき、本当にありがとうございます!スキ数100以上もいただき、まさか初投稿でここまでの多くの読者さんに読んでもらえるとは思いもよりませんでした。

コメントをいただいたnoterさんも本当にありがとうございました。すべて目を通しております。

これも読者さんが記事を読んでいただいたおかげです。noteを始めて本当によかったと思っています。

まだ私の自己紹介記事を読んでいない方は、ぜひこちらからご覧ください。

今回のテーマは、データや統計を重視する新しい考えが医療にどのようなメリットがあるのか、について解説していきます。

私が医療現場で一人の医師(権威)の意見が絶対視される環境に違和感を持った経験から得られた信頼できる研究が増えていくことで、今後医療現場にどのような明るい未来が訪れるのか、興味のある人はぜひ読み進めてください。

なぜ日本は海外に比べて信頼できる研究が少ないのか

まず、日本の論文数と世界の論文数を比べてみましょう。文部科学省の科学技術・学術政策研究所(NISTEP)の科学技術指標(2021年版)によれば、日本の1年当たりの論文数は世界4位となっています。※論文数は医学論文以外の内容も含まれています。

1年当たりの論文数は、中国が約35万3200本、シェア21.8%で、米国の約28万5700本、17.6%、3位はドイツで約6万8100本、4.2%、4位が日本の約6万5700本、4.1%でした。

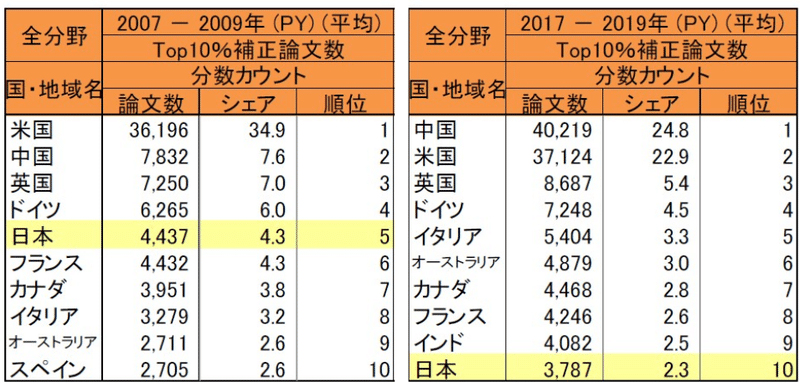

他の論文に多く引用される「注目度の高い論文」の「Top10パーセント補正論文数」でみると、1位は中国の約4万200本で、シェア24.8%。2位は米国の約3万7100本、22.9%。日本は約3800本、2.3%で、インドに抜かれて昨年の9位から10位に後退しています。

もちろん、これらの数値だけで日本の論文レベルが低いとは一概に言うことはできませんが、「注目度の高い論文」はその国の研究成果レベルを判断する1つの目安とされています。そのことから、これらの数値からも年々日本の研究データに対する信頼度が下がってきており、世界でも評価の低いポジションにいると言わざるを得ません。

医療の判断の質がより科学的へ移行

一人の権威が判断した医療方針よりも統計的なデータから医療方針を決めた方が患者にとっても負担が少ないです。負担のない治療は患者の回復具合にも影響するため、医療判断の質がより科学的になればなるほど、私はより多くの人を救う医療が実現できると考えています。医学研究の信頼できるエビデンスを用いてディスカッションできるようになったことは、とても大きなことです。

私なりに「科学的」の解釈を以下の2つにまとめました。

①再現性

時間や場所が変わっても同様のシチュエーションでは同様の結果が得られること。実際の診療で、過去の情報(データを統計処理した論文など)を元に判断を下すことができるようになる。

同様のシチュエーションというのが重要で、例えば同じ疾患でも、患者のキャラクター(人種、年齢、性別、喫煙の有無など)が異なればその情報を鵜呑みにして自身の患者に当てはめることが適切でない場合があるので要注意。

②反証可能性

誤りが指摘できること。言語と数学で記述されているので論理的に吟味することができる。

判断が誤っていれば批判することもでき、正しければ肯定し、それを前提に更に次のステップ(さらなる研究、考察)に展開していくことができます。実際に論文では過去の論文を参照して、自身(の研究)の主張を展開することも可能。

このような流れで統計学により医学研究が加速した側面があります。

論文が作成させることで医療現場にもたらす6つのメリット

1:新しい知見の共有・発展

論文によって得られた新しい知識や発見は、多くの専門家や研究者に共有されます。これにより、その研究が批判的に評価され、その有効性や意義が吟味されることにより、他の研究者がこれを基にさらなる研究や発展を追求することが促進されます。より有益な研究成果が得られることがメリットです。

2:臨床ガイドラインの更新

新しい研究結果や知見が明らかにされると、これをもとに臨床ガイドラインが更新されていきます。最新の知識に基づくガイドラインは、医師や医療従事者に最良の診療方法を提供し、患者の治療やケアの質を向上させるため、論文が医療にもたらすメリットは大きいです。

3:治療法の比較・評価

論文の中で、異なる治療法や介入が比較・評価されることが多く、どの治療法が特定の病状や状況で最も効果的であるか、または安全であるかを知ることができます。患者の治療選択に大いに役立つデータです。

4:エビデンスベースの医療の促進

論文は、医療の判断や治療を行う際の根拠となるエビデンスを提供します。エビデンスベースの医療は、客観的な科学的証拠に基づいて患者に最適な治療を提供するアプローチです。論文はその基盤となります。

5:医療の透明性の向上

論文の公開は、医療の透明性を向上させるきっかけになります。研究方法や結果を明確に示すことで、医療従事者や患者は治療の背景や根拠を理解しやすくなります。

6:医療の質の均一性

論文や研究の共有によって、医療の最新の知識や技術が広まり、その情報が一貫して医療機関や医師間で共有されるようになります。これにより、地域や病院による医療の質のばらつきが減少し、患者が一貫した高品質の医療を受けることが期待できます。

食と健康に関する研究の重要性と意義について

ここまで論文が医療にどのような影響を与えるのか、詳しく解説してきました。

予防医療や食事に関する信頼できる研究が少ないことから、より一層「食と健康」についての論文を増やしていかなければいけません。

現代社会では、健康で長生きすることだけでなく、質の高い健康寿命を追求する人々が増えています。食と健康に関する研究は、免疫力の向上、心の健康、そして身体の機能を最適化する食事の方法を明らかにし、そのような要求に応える役割を果たしています。

環境の持続可能性や食糧危機といった問題に対する意識が高まる中、健康的で持続可能な食の選択肢を推進するための研究は、健康寿命を延ばす上で不可欠です。

最新の研究は、個別の栄養ニーズを特定し、個人に合わせた食事指導を提供する方向に進んでいます。

これらの研究の成果は、私たちがより健康的な生活を送るための具体的なアクションを取るための知識やツールを提供してくれるので、今回の記事から論文の重要性についてお伝えしました。

次回の記事もお楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?