【連載】エピグラフ旅日記 第6回|藤本なほ子

「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉

ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年4月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。

出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子さんによる「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。

エピグラフ旅日記(10月)

10月某日(1)つづき──神西清ラインをたどる

ロシア・ソビエト文学の棚に滞留している。『パステルナーク詩集』(★1)を眺めてしばしの時を過ごした後、棚に戻し、さあ仕事をしよう、と棚の続き(右方向)に向かい、岩波文庫やちくま文庫、講談社学術文庫、平凡社ライブラリーなど、おもだった文庫や叢書を手当たりしだいに抜きとって閲覧席に運ぶ。

ドストエフスキーやトルストイなどはすでにほぼすべて全集で確認済みなのだが、翻訳の違いが気になったり、もしや全集には無いエピグラフが(翻訳の底本の違いなどで)掲載されていたら困ると思ったりして、ついついすべてめくってしまう。

とくに文庫本の場合、めくっていった先にはたいてい「解説」や「訳者あとがき」が待ち受けている。これらにも非常に魅力的なエピグラフが付けられていることがしばしばあるので、気が抜けない。翻訳者や、解説を依頼されるような関わりのある方は、その作家や作品への敬愛の念や個人的な思い入れ、語るべき話題にあふれ(すぎ)ていることが多い。その受け皿というのか、表現する別の回路の一つとしてエピグラフを使う、コツのようなものがある気がする。

解説やあとがきに置かれるエピグラフは、本編たる作品に置かれるエピグラフに比べて、「現実」との回路を持っている場合が多いようにも思う。……解説やあとがきそのものが「現実」への回路であるともいえるので、当然かもしれないけれど。(ここでの「現実」とは、さしあたり、作品の産出者と読み手──当の解説やあとがきの筆者を含む──と、「いまこれを読んでいるこの私」とが同じように存在するはずだと考えられる広がり、ぐらいの意味合いで考えている。ここはもう少し考えてみたい)

たとえば、前回ご紹介したアントニオ・タブッキ『夢の中の夢』の巻末、訳者の和田忠彦による「夢の痕跡、夢のほんとう──解説に代えて」には、次のようなエピグラフが添えられている(★2)。

きみの不可思議な物語を紡ぎだす

一瞬の閃光

──エウジェニオ・モンターレ

これを読むと、「ああ、タブッキという人がほんとうにこの世にいて、机に向かって背を丸めて(……かどうかはわからないけれど、私の中ではそんなイメージである)「物語」を紡ぎだしていて、その姿をモンターレというまた別の作家が、「きみ」と親称で呼びかけ、その物語を生み出すひらめきを、あるいはタブッキに物語をもたらす世界の偶然を「一瞬の閃光」と表現するような、そんな愛情と敬意のこもったまなざしで見ていたのだろうか」と思わされる(★3)。

あるいはル・クレジオ『物質的恍惚』で、本編のあと、「訳者のことば」に続けて置かれている、今福龍太「《解説》ル・クレジオの王国を統べるもの」のエピグラフ(★4)。

この荒れ果てた拡がり、美しく、自由なこの拡がり。そこで言葉は生まれる、簡潔な、天球の一現象として。

──ル・クレジオ『氷山へ』

ここでは、作者の別の作品を引くことによって、数々の作品の産出者たるル・クレジオという人物が「言葉」をどのようなヴィジョンの中で掴んでいたのかが、今福龍太の着眼点を通して示されている。そして、書き手の今福龍太はきっと、そのようなル・クレジオの「言葉」のヴィジョンになんらかのインスピレーションを得ていて、この《解説》でル・クレジオにおける「言葉」について──おそらくは「王国を統べるもの」としての言葉について?──なにか語ってくれるのだろうな、と予感されもする。

……前置きが長くなってしまった(いや、エピグラフに関することだから、堂々とたっぷり書いていいのか)。ともかくそういうわけで、解説や訳者あとがきにも気が抜けないのである。

ガルシン『紅い花 他四篇』(神西清訳、岩波文庫、1937、2006改版)。エピグラフはないけれど、巻末に収められた中村融「神西さんの思い出」をつい読んでしまう。訳者の神西清を偲ぶ文章で、「神西さんが去年亡くなってから……」と筆が起こされ、末尾に「(一九五八・三・二四)」と記されている。ということは、神西清はこの前年の1957年、つまり敗戦の12年後、いまから64年前に亡くなったのだな、と思う。筆者の中村融もロシア文学者で、第2回でご紹介した『トルストイ全集』(河出書房新社、1972-1978)の共訳者(もうひとりの訳者の中村白葉は義父)。中村融にとって神西清は「十年先輩にあたる」のだという。

周知のように、神西氏のロシヤ文学の飜訳のうまさは生前、既に早くから定評があった。一体、文学作品の飜訳者の資格としては、語学に堪能でなければならぬことは勿論だが、そのほかに、日本語の語彙や表現に豊富でなければならぬと思われるが、神西氏の場合にはそのいずれの条件も十二分に満たされていたと言えよう。殊に語彙の豊富さには愕くべきものがあった。

(中略)

凝り屋だけに、神西氏の飜訳苦心談も有名である。最近、未亡人から氏の使用していた露和字典のぼろぼろになったのを見せて頂いたが、そこには、青、緑、赤などのインキで、愕くほど沢山の独創的な訳語が書き込まれていた。氏は決してといってよいほど、字書にあるままの訳語は使っていない。必ずどんな言葉にも神西式のニュアンスを持たせなければ原稿紙にはのぼせなかった。いつだったか、鎌倉のお宅にお訪ねした時、今日は一日かかって「マーシャ」という字しか書けませんでしたよ、と眼を細くして笑っていた。ちょうどチェーホフの「三人姉妹」の仕事の最中だったと思う。これなど、既に数種の訳本もあり、語学的にはさしてむずかしいものでもないのに、とぼくはひそかに頭の下る思いがした。

(★6)

読後、後ろに掲載されている「神西清略年譜」を少し眺めて本を閉じ、次の本に向かう。

何冊か後、チェーホフ『カシタンカ・ねむい 他七篇』(神西清訳、岩波文庫、2008)の巻末に、またもや神西清についての文章が、今度は2篇載せられている。一つは神西敦子による「父と翻訳」。ここには、「滴る汗をおさえるため捩り鉢巻きをし、くわえた煙草の灰が落ちるのも意に介さず原稿用紙に向っていた」父、神西清の姿や、「一面赤、全体が殆んど真赤に見える程、細字の赤ペンで修正がなされて」いた訳本のこと、大学の寮で出会い「終生の友」であった堀辰雄との深い交わり(25歳の神西清が見たという、堀辰雄が死んでしまう「陰惨な、身の毛のよだつ夢」)、また、唯一の弟子であったという池田健太郎氏が、神西清を師としていかに敬慕したか……などが綴られている(★7)。

池田氏は父を敬愛し、父に近づきたい一心で、まず仕草、ペンの持ち方、字の書き方、パイプのくわえ方など真似をはじめた、と自ら書いている。事実その字体は、見分けがつかない程で、父の没後、挨拶状の上書きは池田氏の手になるものだったが、「神西は、生前から自分でこんなものを用意した」と云わしめた程、模倣は完璧だった。「神西に似てきた」と人々に揶揄された諸々の中で、私がまず挙げたいのは、風呂敷包みを小脇に抱え、少し猫背気味に歩く池田氏の姿である。これは母も認め、「似ている」とよく話題になった。

もう1篇は、ロシア文学者の川端香男里による「美しい日本語を求めて」(2008年4月筆 ★8)。川端はロシア文学の従来の翻訳について、「読者の関心がより思想に傾いていたせいか、とにかく「内容」さえ伝えられればよいという考えが支配的で、二葉亭四迷を除けば文学的に優れた翻訳は数少ない」と述べた上で、「神西清はまず正確さを求めたが、それ以上に美しい日本語表現を追求した」として、「鷗外、龍之介、春夫、潤一郎等の、翻訳を通して美しい日本語を追求する大きな潮流の中に位置する神西清の姿勢」について書いている。

次に見たのはチェーホフ『可愛い女・犬を連れた奥さん 他一篇』(神西清訳、岩波文庫、1940、2004改版)。これにもエピグラフはなかった。チェーホフはすでに『チェーホフ全集』(★9)であらかた見ていて、エピグラフを付けない派であるらしいことは確認済である。しかし、神西清という訳者名にも惹かれて、もう一度見てみよう、と手にとってしまったわけである。果たして、目次を見ると巻末に、神西清自身による「あとがき」とともに、先の文章で「神西清の唯一の弟子」とされていた池田健太郎氏の筆による「神西清の翻訳」が掲載されている! ……どうやら、岩波文庫のロシア文学翻訳本の解説やあとがきには、「神西清ライン」としてひそかに(?)連なる一群があるようだ。

神西清は自身創作の筆を執りながらひとたび翻訳に向かうと、一字一句ゆるがせにできない精神的緊張の状態に自らを置かないではいられなかった。これは意識的な努力というよりも性格的な、むしろ生理的な神西清の特性と言ってよい。私は青年時代ふとした事から神西清の篤い数々の恩顧にあずかって、何度か神西清の翻訳仕事の机の傍に身を固くして坐っていたことがある。神西清はよく似合う和服の袖からかなり長いパイプを取り出してその先にピースを差し込むと火をつけ、左肘を机について人差指と中指をやや内側に曲げ気味にパイプを持ち、原稿紙に向かう。その瞬間、部屋の空気がぴりりと震えて引き締まるのが、若い私の体に感じられる。神西清は針の先ほどの隙をも見逃さぬ厳しい蒼白な顔で原稿を睨み、大らかな美しい書体で原稿紙に半行、時には四、五字を書きつける。それから再び原書に目を移し、すでに書き埋めた原稿紙を一枚二枚とまくって今までの訳文を読み返し、しばらく虚空を睨んでから再び原稿紙にわずかな言葉を書きつける。私はその作業を美しいと思ったことを、昨日の事のように記憶している。神西清の遅筆ゆえに編集者泣かせと言われた翻訳の作業は、こういう驚くべき緻密な、半行書く為に一枚二枚前から訳文を読み返す丹念な反覆によってなされていたのである。福田恆存氏が神西清を偲ぶ文章の中で、神西清は仕事に取りかかる前に数時間ある時は数日間、机の前に端坐して、鉛筆、ペン、紙切り、文鎮など小道具を並べ直していたというような意味のことを書いていたのを覚えているが、この空白の時間は神西清が丹念で根気よい反覆作業を行なう為に必要な充電の時間だったと言えるだろう。

(★10)

「原稿紙」(この頃はこの呼び方が一般的だったのだろうか、最初に引用した中村融の文章でもこの語だった)を睨み、数語を書きつけ、原書に目を移して睨み、しばしの後に敢然と原稿紙に戻って1、2枚ばさばさとまくって読み返し、顔を上げて虚空を睨み……といった神西氏の姿が目に浮かぶようである(この時の私の中のイメージでは、大柄で、顔も大きく全体にどっしりと台形な、内田百閒と井伏鱒二を足して2で割って少し若くしたような文豪ふうの姿──もちろん和服で──だったのだけれど、あとでインターネットで調べてみたところ、縦長の体型に丸眼鏡の、どちらかというと端正な書生ふうの写真ばかりだった)。

この文章のあとには「神西清訳のチェーホフ作品」の一覧が掲げられている。数えてみると、文庫が12冊、単行本が6冊、選集・全集・世界文学全集などが45冊。重複や改訳した作品もあるだろうけれど、チェーホフだけでこの数である。翻訳書は他の訳者が新たに訳していくことも多いから(とくに昨今は著作権の切れている古い作品を中心に新訳が次々と世に出されている)、神西清の訳文を目にする機会も減っているのかもしれない。この、幾冊もの岩波文庫巻末の「神西清ライン」により、神西清という文学者の訳業のありようを、生きたものとして、ほんの一端でも知ることができてありがたく思う(★11)。

こうなると、岩波文庫のロシア文学群に寄せる期待はエピグラフだけでなく、巻末の「神西清ライン」ともなる。次を手にとる。何冊かを挟んで、プーシキン『大尉の娘』(★12)。これも神西清訳だ! ひらいてみると、おお、この本にはエピグラフもある! ……いや、「も」じゃない「も」じゃない、私のここでの本業はエピグラフ採集のはず。

この作品は、巻頭のほか、全14章のすべての冒頭にもエピグラフが置かれていた。せっせと採集し、最終章にたどり着き、さらに「拾遺の章」と何ページかの訳注をくぐり抜けて「あとがき」に至る。あとがきの後に「付録」として、ここは神西清自身による3つの文章、「飜訳遅疑の説」「飜訳の生理・心理」「飜訳のむずかしさ」が掲載されていた。翻訳について書かれたこの3篇、どれもとても興味深い内容なのだが(とくに「翻訳の生理・心理」に引用されているジイドの日記の中の翻訳論をめぐるくだりが面白い)、すでに神西清関係で文字数を使いすぎているので、後に掲げる注の★13に一つだけ、「飜訳者という奇体な生き物」が抱くという、「原作者の体温とでもいった肉体的な要素にまでも迫ろうとする欲望」について述べた部分を引用しておく。関心のある向きはぜひ一読されたい。

最後にもう一つ、見つかった。プーシキン『オネーギン』(★14)。この作品の訳者は神西清の弟子、池田健太郎である。エピグラフも、巻頭とともに全8章の各冒頭にも置かれている。そして巻末に付録として池田による文章「翻訳仕事から──学んだものと失ったもの」と「偉大なる書痴・鳴海完造」が置かれており、前者に、神西清に訳稿を推敲してもらったエピソードが記されていた。

まだ学生だった池田は、フランス語で書かれたある回想記の下訳をさせてほしいと神西清に申し出、訳稿を渡す。何か月も寝かされ、その間に池田は自分の訳稿の間違いに気づき、いったん返してもらって直し、また渡し……ということを「確か三度はやった」。その末に、とうとう書斎に通され、目の前で原稿を直してもらえる時がやってきた。

さて、神西さんは、ウィスキイの角瓶に入れた日本酒をコップに注ぎ、長いパイプを心持ち上向きにくわえながら、特徴のある、おおらかな美しい書体で、私の原稿を直しはじめた。原書をゆっくり読んで、原稿を見て、それからしばらく空を睨んで、素早く訂正する。その姿には、何か画家に似た芸術味があった。時どき、原書の情景を、手ぶり身ぶりで実演して見せ、一ばん的確にその情景を伝える表現を探しておられた。私が驚きもし感嘆もしたのは、一行訂正するたびに、半ページ前、一ページ前から何度も読み直し、目ざわりな言葉はないか、文意はつながるか、文章の呼吸や勢いに狂いはないかと、繰り返し確認されて行く綿密さであった。「残念がる」という私の訳語は、そうした綿密な性能試験の結果、「後悔のほぞを嚙む」と訂正された。「醜聞を呼び起こした」は、「物議をかもした」と改められた。こうした翻訳の態度と呼吸を一と切れも逃がすまいと、私は全神経を張りつめていた。「あとはこういう要領で直し給え」──二時間ほどして釈放された時、私は顔が青ざめるほど疲れていた。心は興奮していた。文章は生き物だ。──何度、私はつぶやいたことだろう。

この時から、私は徹底的に神西さんの翻訳を模倣しはじめた。それは理屈を越えた、情熱の動きであった。翻訳はとても模倣ができないから、まず態度──というより仕草を真似しはじめた。今から十年ほど前、思えばまだ私の内部に若い魂が息づいていた二十二、三歳の頃である。ペンの持ち方、字の書き方、パイプのくわえ方、……笑い方まで神西さんに似て来たと、よく冷やかされたものである。

(★15)

ここでは神西清の姿を描いたくだりをご紹介したけれど、この文章の本題は、池田氏が「ある日ふと、青春を費した翻訳の仕事から、自分の失ったもの、自分の失いつつあるものの大きさに気づいて愕然とした」(p.210)という、そのことである。ぜひ本を手にとって読んでみていただきたい。

10月某日(2)──カレル・チャペックで拾い物、アンジェイェフスキ『灰とダイヤモンド』、ギリシア文学とラテン文学

前回はロシア・ソビエト文学の棚に滞留しすぎてしまった。今日こそはどんどん進めるのだと心に誓い、エレベーターに乗って6階の図書館へ。98-番台のロシア・ソビエト文学の次は989「その他のスラブ文学」。ポーランド語、チェコ語などの文芸作品の棚である。

カレル・チャペック『イギリスだより』(飯島周編訳、ちくま文庫、2007)。「カレル・チャペック旅行記コレクション」の1冊で、1924年のイギリス滞在中の、旅行記というよりイギリスとイギリス人の観察日記といった趣。そこかしこにチャペック自筆のイラストがちりばめられていて、エピグラフを探しながらイラストを「拾い見」していく。カレルの兄のヨゼフ・チャペック(1945年にドイツの強制収容所で死亡している)は画家だったはずだけれど、カレルも絵を描いたのか。ちょっと風刺画ふうのユーモラスな線画で、とてもいい。エピグラフは見つからなかったが、心が和む。いい拾い物をした気持ち。

そして、前回の最後で少し触れた、ポーランドの作家アンジェイェフスキの『灰とダイヤモンド』(★16)。岩波文庫の日本語訳は上下巻に分かれていて、上巻の巻頭に、原語で記された作者名・タイトル・刊行年、作者の肖像写真、目次、訳者による時代背景などの(とても参考になる)解説、書名を記した扉に続き、エピグラフが置かれている。

松明のごと、なれの身より火花の飛び散るとき

なれ知らずや、わが身をこがしつつ自由の身となれるを

もてるものは失わるべきさだめにあるを

残るはただ灰と、あらしのごと深淵に落ちゆく混迷のみなるを

永遠の勝利のあかつきに、灰の底ふかく

さんぜんたるダイヤモンドの残らんことを

──ノルヴィト作『舞台裏にて』

このエピグラフの詩句は、小説の終わり近くで、登場人物の一人マーチェク・ヘウミツキが墓地を歩き、ふと目にとまった墓の碑銘板に刻まれていた文句と同一である。読者はこの場面まで読み進んだ時、もし憶えていればだが、作品の入口に置かれていたエピグラフがまた目の前に現れるという、口の中で小さく「あっ」と叫んでしまうような経験をする。ただ、エピグラフでは「ノルヴィト作『舞台裏にて』」と出所が明示されているが、小説中では「誰か有名な詩人の詩の一節と、すぐに察しはついたが、さてそれが誰であったか、さっぱりわからない」とマーチェクの心境が描かれ、すこし謎めいた形で置かれている(★17)。

この墓は「一八九三年に生まれ、一九一五年に名誉の戦死をとげた」、つまり第一次世界大戦で、二十二歳ほどで戦死した一狙撃兵のもので、マーチェクと「同じ年輩で死んだことになる」のだという。

この墓碑銘の詩句は、第二次世界大戦末期のポーランドという背景と、マーチェクをはじめ物語中の人々が(とりわけ、混乱の中で対独、対ソ闘争に身を投じた人々が)たどる運命とを映す、暗示的なものと思われる。その読み解きも興味深いのだけれど、それにも劣らず心を惹かれたのは、マーチェクがこの墓で足を止める前に出会った古い墓──墓というより、大きな石──と、そこに刻まれていたという碑銘だった。

……わきの狭い小道の一つに入ると、荒廃ぶりはいっそうひどいようで、大部分は質素な十字架を盛り土の上に立てただけのみすぼらしい墓がところ狭しとひしめき合い、ざわめく木々の寒々した影に包まれ、生い茂る草に隠れている。ふと足を止めると、盛り土が風雨に洗われて平らになってしまった古い墓が、目にとまった。そばに寄って見ると、十字架はなく、不格好に削った大きな石が埋めてあるだけ。その上に、すり減ってはっきりしない碑銘が刻み込まれている。身をかがめて、やっとそれを読みとることができた。

道ゆく人よ

われ なんじのごとくありき

なんじ われのごとくならむ

互に神に祈らむ

姓名も生没年も、なにもない。

(★18)

「道ゆく人よ、私はかつて、あなたのように生きていた。あなたはそのうちに、私のように土に眠るだろう。たがいに、神に祈ろう」。……私には、この詩句の上にこそ、次の「灰とダイヤモンド」の詩句が置かれているのだと思われる。この短い詩句は、「こちら側」で本を手にして読んでいる私に直接に訴え、わがこととして浸みこんでくる。

この日はこのあと、ギリシア文学、ラテン文学の棚を見ていった。手元のノートの「エピグラフが見つからなかった作家リスト」にはホメロス、ヘシオドス、アイスキュロス、アリストパネス、エウリピデス、あるいはウェルギリウス、ホラティウスなど、「〜オス」「〜ウス」で終わる名前がずらっと並んでいる。「エピグラフは、まあ無いだろうなあ」と思いつつもひととおりすべてページをめくって確認した。やはり皆無。この領域はどちらかというと「エピグラフに引用される作品群」といえそうだ。しかし、調査がどんどん捗り、岩波文庫の目録の分冊にどんどん×印がついていって、なにやらうれしい。

さらにこのあと、英米文学の棚で思いがけない再会があった。これについてはまた次回。

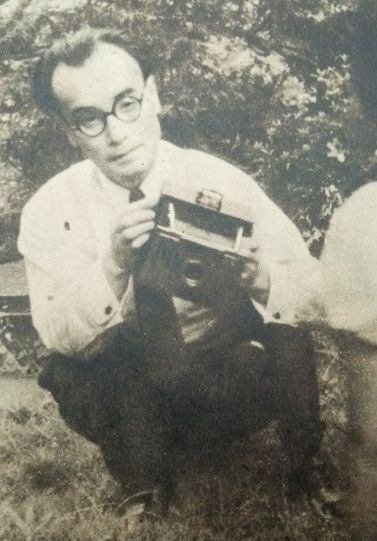

★冒頭画像

アンジェイェフスキ『灰とダイヤモンド』(上巻、川上洸、岩波文庫、1998)pp.24-25。

★1 ボリース・パステルナーク『パステルナーク詩集』(工藤正広編訳、双書・20世紀の詩人、小沢書店、1994)。

★2 タブッキ『夢のなかの夢』(和田忠彦訳、岩波文庫、2013)所収、和田忠彦「夢の痕跡、夢のほんとう──解説に代えて」p.141。

★3 ただし、この詩句がほんとうにタブッキのことをうたっているのかどうかはわからない。モンターレ(1896-1981)とタブッキ(1943-2012)の生年を考えると、筆者の和田忠彦の創意で設定された、モンターレからタブッキへのイメージの架け橋なのかもしれない。(モンターレの詩の出典まで調べることは叶わなかった)

★4 ル・クレジオ『物質的恍惚』(豊崎光一訳、岩波文庫、2010)所収、今福龍太「《解説》ル・クレジオの王国を統べるもの」p.419。エピグラフの出典の『氷山へ』(Jean-Marie Gustave Le Clézio, Vers les icebergs, 1978)はアンリ・ミショーの詩に触発された書物で、日本語訳に『氷山へ』(中村隆之訳、批評の小径、水声社、2015)があり、この本にも今福龍太によるエッセイ「ことばの氷海への至上の誘い」が併録されている。なお、『物質的恍惚』の解説に置かれたエピグラフの引用は今福による訳らしく、中村隆之訳『氷山へ』(p.36)とは訳が異なっていると見える。

★5 『氷山へ』(同上)p.7

★6 ガルシン『紅い花 他四篇』(神西清訳、岩波文庫、1937、2006改版)所収、中村融「神西さんの思い出」pp.142-144。

★7 引用箇所はいずれもチェーホフ『カシタンカ・ねむい 他七篇』(神西清訳、岩波文庫、2008)所収の神西敦子「父と翻訳」pp.295-299より。なお、「捩り鉢巻き」の「捩」の字は原典では旧字体(「大」の右肩にテン、右上の横画は右から左への払い)。

★8 チェーホフ『カシタンカ・ねむい 他七篇』(同上)所収、川端香男里「美しい日本語を求めて」。

★9 『チェーホフ全集』(全12巻、松下裕訳、ちくま文庫、1993-1994)。

★10 チェーホフ『可愛い女・犬を連れた奥さん 他一篇』(神西清訳、岩波文庫、1940、2004改版)所収、池田健太郎「神西清の翻訳」pp.134-135。ちなみに文中に出てくる「紙切り」とは「紙切り小刀」、つまりペーパーナイフのことと思われる。

★11 ほんとうはここでも、神西清について書かれた文章ばかりではなく実際の訳文を引用して示したいところなのだが、さすがに収拾がつかなくなりそうで、ぐっとこらえた。

★12 プーシキン『大尉の娘』(神西清訳、岩波文庫、1939、2006改版)。

★13 以下、プーシキン『大尉の娘』(同上)所収の神西清「翻訳の生理・心理」pp.303-304より引用。この文章の初出は「昭和十三年九月十九日、「帝国大学新聞」」とある。

「──およそ多少とも良心的な飜訳者が、仕事に当ってまず用意する心構えは、自己を棄てるということの他の何物でもあるまい。飜訳者は原物の意味や思想に没入しようとする一方、同時にまた原作者自身の創作を周囲から支えていた情感や気分にまでも自己を転化させようという、まことに不思議な欲望に誘われるものである。それは極端にいうと、観念として抽象し得るもののみにとどまらず、原作者の体温とでもいった肉体的な要素にまでも迫ろうとする欲望である。

もし完全な飜訳者というものがあるとすれば、そのようにして幻想された体感が、一々原作者のそれに合致するという、真にあり得べからざる玄妙の境に達し得る人でなければなるまいが、勿論そんなことがあっては堪まらない。それは全く同じ指紋の人が二人いるみたいなものである。しかも大切なことは、この自己転化という危険な誘惑に憑かれない限り、飜訳という形象再生の仕事が到底成り立たないばかりか、飜訳者という生ける人間が第一成りたち得ないという事実なのである。

合理主義的な行き方が、飜訳者から自己の情緒本位の創意を剝奪せよ、と主張するのはいかにも正しい。ただ僕としてはそれが行き過ぎて、序でに今いった心理的にも原作者にできるだけ近づこうと欲求する、その欲望の自由をも奪うようになることを恐れたいのである。それは飜訳者という奇体な生き物にとっての残された唯一の自由であり、創意なのだから、できるだけ尊重してやりたいものと思う。」

★14 プーシキン『オネーギン』(池田健太郎訳、岩波文庫、1962、2006改版)。元の作品タイトルは『エヴゲーニイ・オネーギン』(Евгений Онегин)。

★15 プーシキン『オネーギン』(同上)所収、池田健太郎「翻訳仕事から──学んだものと失ったもの」pp.212-214。〔編集付記〕に「底本には池田健太郎著『わが読書雑記』(中央公論社、一九八〇年刊)を用いた」とある。

★16 アンジェイェフスキ『灰とダイヤモンド』(上下巻、川上洸訳、岩波文庫、1998)。

★17 アンジェイェフスキ『灰とダイヤモンド』(同上)下巻 pp.269-270。エピグラフの出典にある「ノルヴィト」はポーランドの詩人・作家・彫刻家・画家のツィプリアン・カミル・ノルヴィトCyprian Kamil Norwid(1821-1883)。『舞台裏にて Za kulisami』は戯曲作品で、1866年頃完成したとされる(1946年初演)。

★18 『灰とダイヤモンド』(同上)pp.268-269。

◎プロフィール

藤本なほ子(ふじもと なほこ)

美術作家、編集者。

美術の領域でことばに関する作品をつくっている。また、辞書や一般書籍の編集・執筆・校正に携わる。

ウェブサイト https://nafokof.net/

Facebook nahoko.fujimoto.9

Twitter @nafokof

★「エピグラフの本(仮)」マガジンページはこちら

「異界をつなぐエピグラフ」山本貴光

第1回 夢で手にした花のように

第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道

第3回 ホラーの帝王にしてエピグラフの王

第4回 私は引用が嫌いだ

第5回 人文界のスターたちをお迎えした強力な弁護陣、あるいは護符型エピグラフについて

第6回 ペレック先生、困ります

「エピグラフ旅日記」藤本なほ子

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回