【連載】エピグラフ旅日記 第5回|藤本なほ子

「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉

ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年2月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。

出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子さんによる「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。

エピグラフ旅日記(9月)

9月某日(6)つづき──アントニオ・タブッキの3つのエピグラフ

「まずはおもな文庫や叢書を、エピグラフがないか一冊ずつ確認していく」という方針の下、壁際のスペイン文学とフランス文学の棚をうろうろしたのち、イタリア文学の棚へ。

(ちなみに、今回の調査ではできるだけ網羅的なデータをつくりたいと考えており、主だった著者については、エピグラフがあった作品だけでなく「エピグラフがなかった作品」の情報も記録している。たとえばこの日のノートを見返すと、以下の著者について、エピグラフがなかった作品のタイトルがメモしてある。

ポール・ヴァレリー、マルグリット・デュラス、ジャン・コクトー、ジョルジュ・バタイユ、ジャン・グルニエ、ロジェ・グルニエ、ロラン・バルト、モーリス・ブランショ、マルセル・プルースト、アンドレ・ブルトン、ガブリエル・ガルシア=マルケス、ホルへ・ルイス・ボルヘス、サルヴァトーレ・クァジーモド、ジュゼッペ・ウンガレッティ、アントニオ・タブッキ、イタロ・カルヴィーノ、ウンベルト・エーコ、ダンテ・アリギエーリ、ウンベルト・サバ、須賀敦子、トルクァート・タッソ

さまざまな要因が影響しているのだと思うけれど(とくに「おもな文庫や叢書のみ」という条件が)……見事に男性ばかり! 女性はマルグリット・デュラスと須賀敦子の二人だけだ。エピグラフのリストも男性の著者が圧倒的に多い。この偏りに気づくたび、情けないような腹立たしいような気持ちになり、気になって、「男性」以外の作品ももっと見たい、調べたい……と焦りと衝動に駆られる。地域の偏りも同様である。三つ四つの図書館の開架の棚をながめるだけでは、見えてこない作品が膨大にある)

アントニオ・タブッキの著作が何冊か並んでいる。少しぐらいいいだろう……と、基本方針をさっそく破り、単行本も含めすべてを積み上げて閲覧席に運ぶ。

『夢のなかの夢』(★1)をひらく。最初の扉をめくり、裏のページの下部に置かれたイタリア語の原題と英語の書誌情報をながめ、次のページの中央にぽつんと置かれた「目次」という小さな文字をながめ、めくり、見開きの目次をながめる。めくり、左のページに少し大きめに印刷されたタイトルの文字「夢のなかの夢」をながめ、献辞をながめ(「わが娘テレーザに──/きみが贈ってくれた/手帖から/この書物は生まれた」)、もうひとつめくるとエピグラフがあった。

恋人の胡桃の木の下に立ち、

八月の新月が家の裏手からのぼるとき、

もし神々が微笑んでくれるなら、

きみは他人の見た夢を

夢に見ることができるだろう。

──中国古謡

次へとめくると、「覚え書」と題された短文が、左ページから右ページへと一枚の紙の裏表に印刷されるかたちで、本文の前に置かれている。

覚え書

自分の愛する芸術家たちの夢を知りたいという思いに幾度となく駆られてきた。残念なことにこの書物のなかでわたしが語る芸術家たちは、かれらの精神の夜半の旅の軌跡をわたしたちに残してはくれなかった。文学の力をかりて、その失われたものたちを補うことで、なんとかそれを埋め合わせてみたいという誘惑はおおきい。もちろん未知の夢にあこがれる者が想像力でつくりあげた身代わりの物語が、貧弱な代用品にすぎないことも、あわい幻想が生んだ招かれざる夾雑物でしかないことも承知している。願わくば、これらの物語があるがままに読んでもらえますように、そして、いまは彼岸で夢見ているわたしの人物たちの魂が、かれらの末裔に寛大でありますように。

A. T.

つまり、タブッキは、(……「つまり」などという言葉で「要約」することは、タブッキが織りだす言葉の時空の茫漠としたふくらみを、片手でぐしゃっとつぶし、丸めてしまうような野暮で野蛮な行為だ、と思いながら書いている)「自分の愛する芸術家たち」が見た夢の内容を知りたいという思いが昂じて、とうとう、その夢の「身代わりの物語」を「想像力でつくりあげ」、この書物のなかに自分で書いてしまった……というのだ。

さらに、「覚え書」の前に置かれたエピグラフによって、単に「知りたい」というだけでなく、「他人の夢を夢に見たい」という欲望が暗示され、読者の意識の見えないところにすべりこまされている。これらの仕掛けにより、きたるべき読書体験にもう一つのレイヤーが、──読み手たる私は、書き手の欲望に導かれて、これから「他人の夢を夢見る」らしい、「読む」ことにより「夢見る」ことになるらしい、という、いわば読み手の体の構えに手を添えてそっと方向づけるようなレイヤーが、ひそかに付け加えられている。

それに加えて、「恋人の胡桃の木の下に立ち、八月の新月がのぼるときに、神々が微笑んでくれたなら──」と、もしこんな条件が揃ったらその欲望が叶うだろうという仮定の情景までもが、エピグラフに乗っかるかたちで添えられている。

こうして、幾つかの次元の折り重なったぼんやりした奥行きが、これから始まる本文の語りの舞台として準備される。……そう、この「ほのめかし」感、「次元の折り重なり」感、「奥行き」感が、私にとってのタブッキの作品の魅力の一つである。書かれた言葉(物語)の奥に届きたい、その奥の「意味」を知りたいと思い、手をのばして押してみるのだが、吊り下がった大きなカーテンの面を押すように、こちら側の空間がふわっと奥まるだけで、布の裏側には手はけっして達しない。でも、向こう側の空間はあるらしいとは伝わってくる。そのような不全感が、どこかくぐもったような心地よさとともに、いつまでも解消されずに残る、その感じ。

(ちなみに、この「覚え書」の次に現れる一つめの短章は「建築家にして飛行家、ダイダロスの夢」と題され、この連載の第3回でも言及した伝説の工匠ダイダロスが登場する。この「ダイダロスの夢」もまた、どこからどこまでが夢なのかわからなくなるような「次元の折り重なり」感を味わえる掌編なので、未読で関心のある方はぜひ手にとってみていただきたい。……さらに付け加えれば、本書の最後で、タブッキはダイダロスを「建築家にして最初の飛行家。私たちの夢かもしれない。」と紹介している。★2)

タブッキの作品にはエピグラフが結構多いのだが、作品の「ほのめかし」「次元の折り重なり」「奥行き」を深める道具立てとして、使い方がとても上手いと感じる。異界をつなぐ機能をもつエピグラフは、そのような使途にきっとうってつけなのだ。たとえば『遠い水平線』(★3)という中編作品のエピグラフ。

《存在した》という状態は、いわば《第三類》に属していて、《存在している》とも、《存在していない》とも、根本的に異質なことである。

──ウラディミール・ジャンケレヴィッチ

『遠い水平線』は、死体置き場の番人のスピーノが、ある夜運び込まれた身元不明の死体に、自らの姿を見いだすかのように引きつけられ、その正体を探ってあちこちを訪ねさまよう物語。物語の進行につれて、死体の青年(カルロ・ノーボディ=nobodyという名)は「確かに生きていた(らしい)」という具体的な痕跡をちらちらと示していくのだが、それを追うスピーノのほうは、逆に不確かなほうへ、「無い」ほうの空間へと引き寄せられていくようである。

本文の結末の後に、「余白につけた註」という短文が置かれ、「アントニオ・タブッキ」と署名が付されている。私には、末尾に置かれたこの短文が、冒頭に置かれたジャンケレヴィッチの引用(★4)のエピグラフと対をなして、作品の空間のまさに余白からその外へと染み出し、意味の余韻をつくっているようにも感じられる。

余白につけた註

この本を書くことができたのは、ある都会と、とりわけ厳しかった冬と、ひとつの窓のおかげである。書いていて、ひどく愉しいという本ではなかった。年をとると、よく、ひとり笑いをするようになる。そんな気がした。それは、どうも、より複雑な、どちらかというと、より自己充足的な喜劇性への進展であるようにも思える。

スピーノは私が発明した名だが、この名を私は気に入っている。それは哲学者のスピノザの短縮された名だと、指摘される向きもあるだろう。スピノザを好きだということを、私は否定しない。だが、もちろん、ほかの意味もある。ちなみに、スピノザは、イベリア系のユダヤ人で、目のなかに、遠い水平線をもっていた。われわれが動くと、水平線も動く。だから、水平線とは、幾何学的な表現だ。私の登場人物も、なにかの魔法で、水平線に到達してくれたことをこころから祈っている。彼もまた、遠い水平線を目のなかにもつ人間だったから。

アントニオ・タブッキ

(★5)

遠い水平線によって分かたれる天と海は、エピグラフに述べられている《存在している》と《存在していない》の分かたれに重ねて読むことができる。すると、これはごくごく勝手な一つの解釈にすぎないけれど、「水平線」という境界線のなかの空間──線は空間ではないはずなので、このような言い方は矛盾しているが、あえて──を、自らが分かつもの(天と海、あるいは生と死、在と無)とは「根本的に異質な」「《第三類》に属して」いる場所だというふうに見ることもできる。物語の最後で、主人公スピーノはその場所へ移行したのではないか。……とも感じられるのだが、作品のなかに書かれた言葉からは、確かなことは何もわからない。

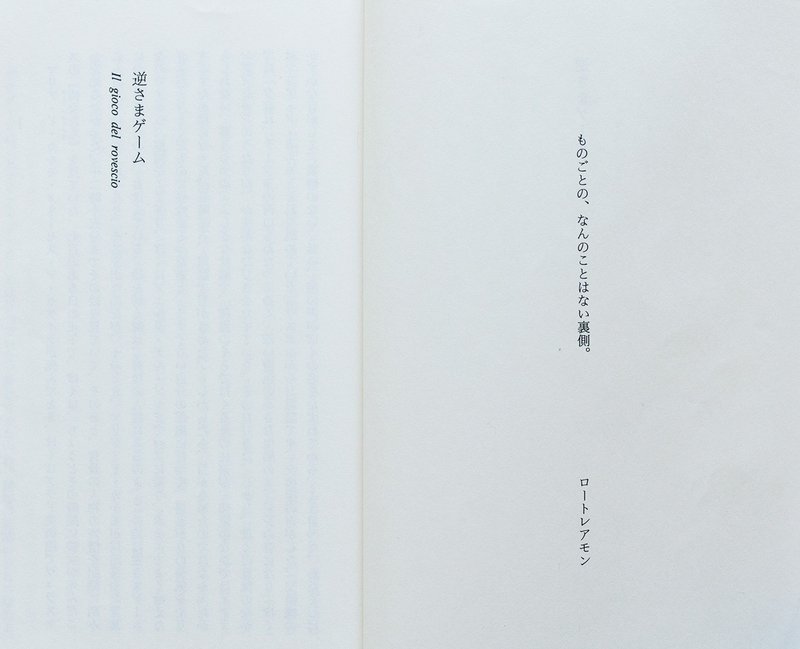

このようなタブッキの「ほのめかし」「次元の折り重なり」「奥行き」の表れた作品として、『逆さまゲーム』という短編集に収録された「土曜日の午後」という小品が、私はいちばん好きだった。見直してみたところ、この『逆さまゲーム』にもエピグラフがつけられていた。いままで隠されていたページを見つけたようでうれしい(単に忘れていた、見たまま記憶から逃していたというだけなのだけれど)。

エピグラフ旅日記(10月)

10月某日(1)──プリーモ・レーヴィ『休戦』、ボリース・パステルナーク『晴れよう時』

イタリア文学の棚からロシア・ソビエト文学の棚を見ていく。私の手の移動距離は棚3段分ほど(3メートル強ぐらい)なのだが、大陸横断の旅であり、時代を行きつ戻りつする旅でもあった。

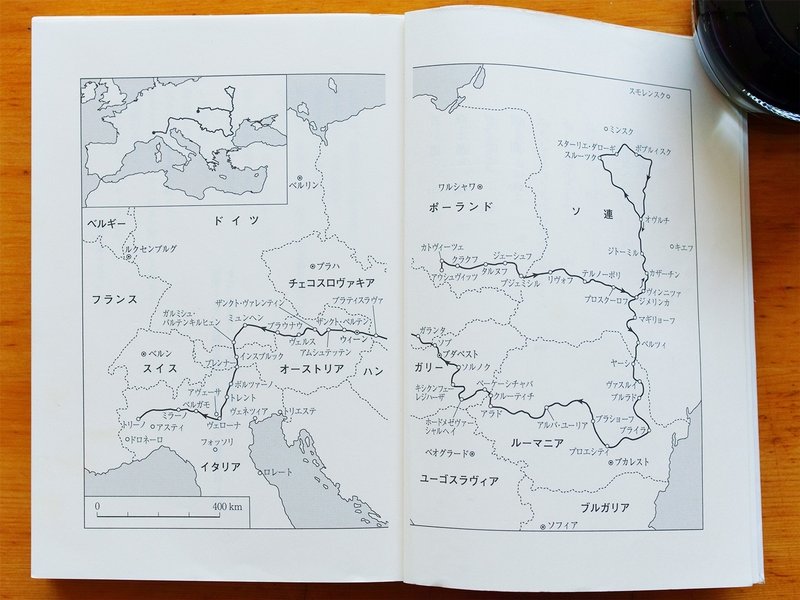

プリーモ・レーヴィ『休戦』(★7)。岩波文庫の多くは、表紙に概要の説明が印刷されている。この本の表紙には「……絶滅収容所を奇跡的に生き延びた主人公=作者レーヴィ(1919-87)が、故郷イタリア・トリーノに生還するまでの約9カ月の旅の記録」とある。本をひらくと、目次の次の見開きのページに地図があり、故郷までの移送の道のりが示されている。ポーランドのアウシュヴィッツ(オシフィエンチム)を起点に、町を示す白丸をつないで、黒い線が東へのびていく。ウクライナへ、ベラルーシへと、イタリアへの方向とは真逆のほうへ線は進み、ベラルーシの首都ミンスク近くの地点からまっすぐ南下してルーマニアに入り、ハンガリー、チェコスロヴァキア(現在のスロヴァキア)、オーストリア、ドイツ(!)へと西進し、またオーストリア、そしてイタリアに入ってトリーノで線は終わる。大変な遠回りをしての帰郷である。

地図のページをめくった次の左側のページに、エピグラフが置かれていた。

私たちは、残忍な夜に夢を見た、

魂と、体と、全身全霊で、

濃密で荒々しい夢を。

家に帰り、食事をして、起きた出来事を語っている。

朝の命令が、

あの「フスターヴァチ」が、

短く、静かに響くまで。

すると胸の中で心が砕ける。

いま家を探し出し、

腹は満たされ、

起きた出来事を語り終えた。

するとその時だ。すぐにまた聞くことだろう

外国語の命令を、

あの「フスターヴァチ」を。

一九四六年一月十一日

「フスターヴァチ」が何を意味しているのか、わからない。わかるのはそれが筆者にとって「外国語の命令」であり、「朝の命令」だということだけだ。また、「いま家を探し出し、腹は満たされ……」というくだりと、「一九四六年一月十一日」という日付から、恐らくこれはトリーノに帰還したのちの作者の言葉ではないか、と想像をする。

本の最後のほうをひらくと、本文の終わりに「フスターヴァチ」の語があり、訳注がつけられていて、「(「フスターヴァチ」とはポーランド語で「起床」の意味)」とあった。

本文を読んでみると、偶然にも、この本の冒頭のエピグラフと末尾の文章もまた、夢と境界線をめぐるものだとわかる。以下は末尾のくだりだ。

私は十月十九日にトリーノに着いた。三十五日間の旅の末だった。家はそのままあり、家族は全員生きていたが、誰も私が帰ると思っていなかった。私はむくみ、ひげ面で、服もぼろぼろだったから、私と認めさせるのが一苦労だった。(中略)……何か食べ物を探したり、売ってパンを得られるものをポケットに押し込むために、地面を見つめながら歩く習慣は、何ヵ月もなくならなかった。そして時にはひんぱんで、時にはまばらだったが、恐怖でいっぱいの夢が現れるのは止まなかった。

それは夢の中の夢という、二重の形を取っていた。細かい部分はそのつど違ったが、本質は同じだった。私は家族や友人と食卓についていたり、仕事をしていたり、緑の野原にいる。要するに穏やかで、くつろいだ雰囲気で、うわべは緊張や苦悩の影もない。だが私は深いところにかすかだが不安を感じている。迫りくる脅威をはっきりと感じ取っている。事実、夢が進んでいくと、少しずつか、急激にか、そのつど違うのだが、背景、周囲の状況、人物がみな消え失せ、溶解し、不安だけがより強く、明確になる。今ではすべてが混沌に向かっていて、私は濁った灰色の無の中にただ一人でいる。すると私はこれが何を意味するか分かる。いつも知っていたことが分かる。私はまたラーゲルにいて、ラーゲル以外は何ものも真実ではないのだ。それ以外のものは短い休暇、錯覚、夢でしかない。家庭も、花咲く自然も、家も。こうして夢全体が、平和の夢が終わってしまう。するとまだ冷たく続いている、それを包む夢の中で、よく知っている、ある声が響くのが聞こえる。尊大さなどない、短くて、静かな、ただ一つの言葉。それはアウシュヴィッツの朝を告げる命令の言葉、びくびくと待っていなければならない、外国の言葉だ。「フスターヴァチ」、さあ、起きるのだ。

トリーノ、一九六一年十二月─一九六二年十一月

(★8)

冒頭のエピグラフと末尾のこの文章は対になっている。エピグラフでは「残忍な夜」に夢を見ている。その夢の中で「家に帰り、食事をして、起きた出来事を語っている」のだが、そこに朝の命令が、「フスターヴァチ」が響く。これは「ポーランド語」だから、きっとアウシュヴィッツの収容所で響いていた声だ。

そして末尾の文章では、帰還したトリーノの家で夢を見ている。夢の中で、「家族や友人と食卓についていたり、仕事をしていたり、緑の野原にいる」。穏やかに、くつろいでいる。しかし、心のどこかにかすかだが深い不安を感じていて、夢が進むにつれてその不安は強く明確になり、とうとう周囲の事物はすべて消え失せ、「私は濁った灰色の無の中にただ一人でいる」。つまり作者はラーゲルにいる。ラーゲル(ラーゲリlager)とはロシア語で収容所のことだ。「私はこれが何を意味するか分かる。いつも知っていたことが分かる」「ラーゲル以外は何ものも真実ではないのだ。それ以外のものは短い休暇、錯覚、夢でしかない」。穏やかでくつろいだ日常の時空間は、夢の中の夢だった。絶滅収容所で、「冒瀆の印は私たちの中に永遠に刻まれ、それに立ち会ったものたちの記憶に、それが起きた場所に、これから語られる物語の中にずっと残るはずだった」(★9)。そのような印を刻み込まれた「私」は、夢の中で穏やかな夢を見ていても、やがては「短くて、静かな、ただ一つの言葉」、「アウシュヴィッツの朝を告げる命令の言葉」に呼ばれる。平和の夢は終わり、「私」は境界線の手前へ、ラーゲルの時空間へと引き戻されてしまう。

*

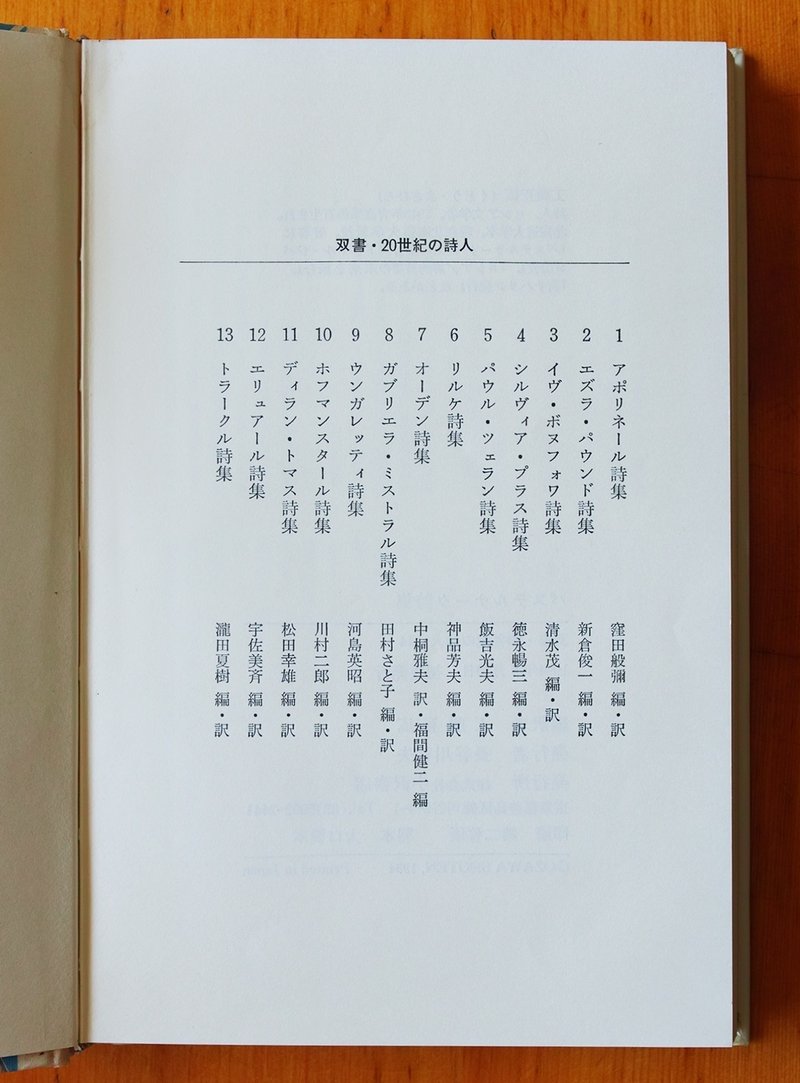

トリーノから東に戻って……というわけではないけれど、イタリア文学の棚からロシア・ソビエト文学の棚に入る。『パステルナーク詩集』(★10)。編訳者は工藤正広、「双書・20世紀の詩人」の1冊(番号は14)で、小沢書店より1994年の刊行。奥付の裏に、この叢書の1〜13のラインナップが掲載されている。これをながめるだけで、しばしの時間を過ごしてしまう。

巻末、奥付の前に置かれた「ボリース・パステルナーク年譜」によると、パステルナークはユダヤ系の両親から1890年にモスクワに生まれ、1960年に死去。長編小説『ドクトル・ジバゴ』の作者として有名だが、1955年、65歳の時に完成したこの作品はソ連では出版できず、1957年にイタリアで刊行。翌1958年にはノーベル文学賞を受賞するが、パステルナークは「作家同盟から除名され」、受賞を辞退している。遡って1936年(46歳)の項には「知識人作家群の逮捕虐殺開始」とあり、その後、周りの作家の「逮捕粛清」「自殺」の記述が続く。1949年(59歳)以降は恋人のオリガ・イヴィンスカヤが「パステルナークの愛人という逮捕理由」で繰り返し逮捕され、ラーゲリに送られている。

この詩集に収められた第七詩集『晴れようとき』は、死の前年の1959年、69歳の時に成立(★11)。年譜には「詩人の手で詩稿整理済。未刊」とある。巻頭の目次に戻り、内容を確認すると、この本には『晴れようとき』の詩篇のほか、詩論・エッセイと、オーシップ・マンデリシュタームおよびマリーナ・ツヴェターエワによる詩人論・解説が収録されている。

『晴れようとき』の巻頭に、エピグラフが置かれている。

一冊の本はおおきな共同墓地である

そこでは大部分の墓石の名が風化して

もはや判読できない。

──マルセル・プルースト

とりあえず解説を見てみるが、エピグラフの読解や出典などについての記述はない。

本篇に戻り、詩を少し読んでみる。

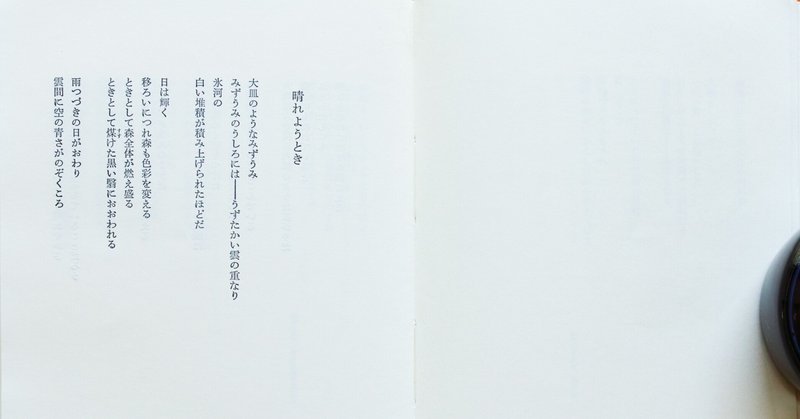

晴れようとき

大皿のようなみずうみ

みずうみのうしろには──うずたかい雲の重なり

氷河の

白い堆積が積み上げられたほどだ

日は輝く

移ろいにつれ森も色彩を変える

ときとして森全体が燃え盛る

ときとして煤けた黒い翳におおわれる

雨つづきの日がおわり

雲間に空の青さがのぞくころ

雲の決壊箇所で空は何という晴れやかさ

草木は何と喜びに満ちみちていることだろう

遠景を吹ききよめて風はしずまる

日は地表にふりこぼれる

葉むらのみどりの奥が透けて見える

ステンドグラスのようだ

……

(★12)

プルーストを引用したエピグラフの、墓に刻まれた文字の輪郭がぼんやりしていき、視界が過去へと遠ざかっていくような印象とは対照的に、詩集と同じタイトルのこの詩は描かれる事物のすべてがくっきりして、色鮮やかだ。一行一行、言葉が進むにつれ、ますます鮮明な風景が切りひらかれていくようである。厚く濃く白い雲、晴れやかに青い空、透明な明るい影をなす葉むらの緑。きっと詩人が眼前の、あるいはかつて見た、生きた自然を描写した詩なのだろうと思うのだけれど、あまりにも鮮明なので、むしろ非現実の世界の描写であるようにも感じられてくる。エピグラフが過去へのベクトルを示唆するものだとすると、この詩行が見せてくれているのは未来の、あるいは時をもたない、詩人がこれから境界線を越えて向かおうとする場所であるかのように。

もう一度エピグラフに戻る。山本貴光さんの連載第1回にあるとおり、「エピグラフ」という言葉には「墓などに刻まれる碑銘」の意味もあるので、共同墓地のイメージのこのエピグラフは本書にとって魅力的である。「墓」にまつわるエピグラフを集めるというのも面白そう(この数日後、ポーランドの作家アンジェイェフスキの『灰とダイヤモンド』★13にも、墓地にまつわるエピグラフを発見したのだった)。「墓にまつわるエピグラフ特集」を打つためにも、プルーストのこの言葉の出典は調べておきたい。あとで、まずはインターネットで調べてみよう。もしも当たりがつかなければ、『失われた時を求めて』を全ページめくってみたりするのだろうか私は。エピグラフの出典を求めて。

★冒頭画像

ボリース・パステルナークの詩「晴れようとき」冒頭部分。『パステルナーク詩集』(工藤正広編訳、双書・20世紀の詩人、小沢書店、1994)pp.40-41

★1 タブッキ『夢のなかの夢』(和田忠彦訳、岩波文庫、2013) 原著は Antonio Tabucchi, Sogni di Sogni, Sellerio Editore, 1992.

★2 『夢のなかの夢』(同上)「この書物のなかで夢見る人びと」p.125

★3 アントニオ・タブッキ『遠い水平線』(須賀敦子訳、白水Uブックス、1996) 原著は Antonio Tabucchi, Il filo dell'orizzonte, 1986.

★4 このエピグラフは、おそらくジャンケレヴィッチの『還らぬ時と郷愁』(仲澤紀雄訳、国文社、1994 原著はVladimir Jankélévitch, L'irréversible et la nostalgie, La Librairie Ernest Flammarion, 1974)からの引用。下記が引用部分に該当すると思われる。

「“あった” は、生成するものとは方向をまったく別にするが、いわば存在とも非存在とも根元から異質の《第三の属》に属する。」(『還らぬ時と郷愁』p.221)

以下は、引用部分の少し前のくだり。

「……存在しないともはや存在しないとのあいだにはひとつの世界ほどの違いがある。(中略)いずれの場合にしても、だれもいない。しかし、前者の場合には、かつてだれもいたことがなく、後者の場合には《不在者》、そこにいて、そして行ってしまっただれか、つまり姿を消した者だ。非存在と不在とをどうして混同することができよう。」(同pp.218-219)

『遠い水平線』のエピグラフでの「《存在した》」が、『還らぬ時と郷愁』での「“あった”」「もはや存在しない」「不在」に対応し、「《存在していない》」が「存在しない」「非存在」に対応すると考えられる。

ウラディミール・ジャンケレヴィッチ(1903-1985)はフランスの哲学者。最初の著書はアンリ・ベルクソン論で、時間論、音楽論ほか数多くの広範な著作がある。第二次世界大戦時にはレジスタンス地下活動に加わり、戦後は街頭の市民デモにも積極的に参加していたという。対談集『死とはなにか』(ヴラジミール・ジャンケレヴィッチ著、フランソワーズ・シュワッブ編、原章二訳、青弓社、1995)の「訳者あとがき」にわかりやすく魅力的な人物紹介文があったので引用しかけたのだが、さすがに長くなりすぎるので止めておく。

★5 『遠い水平線」(同上)pp.141-142

★6 アントニオ・タブッキ『逆さまゲーム』(須賀敦子訳、白水Uブックス、1998)pp.10-11 原著は Antonio Tabucchi, Il gioco del rovescio, 1988.

★7 プリーモ・レーヴィ『休戦』(竹山博英訳、岩波文庫、2010) 原著はPrimo Levi, La tregua, Giulio Einaudi Editore, S. p. A.,1963.

★8 『休戦』(同上)pp.355-356

★9 『休戦』(同上)p.16

★10 『パステルナーク詩集』(工藤正広編訳、双書・20世紀の詩人、小沢書店、1994)

★11 Boris Pasternak, Kogda razguljaetsja, 1956-1959.

★12 『パステルナーク詩集』(同上)pp.41-42

★13 アンジェイェフスキ『灰とダイヤモンド』(上下巻、川上洸訳、岩波文庫、1998)

◎プロフィール

藤本なほ子(ふじもと なほこ)

美術作家、編集者。

美術の領域でことばに関する作品をつくっている。また、辞書や一般書籍の編集・執筆・校正に携わる。

ウェブサイト https://nafokof.net/

Facebook nahoko.fujimoto.9

Twitter @nafokof

★「エピグラフの本(仮)」マガジンページはこちら

「異界をつなぐエピグラフ」山本貴光

第1回 夢で手にした花のように

第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道

第3回 ホラーの帝王にしてエピグラフの王

第4回 私は引用が嫌いだ

第5回 人文界のスターたちをお迎えした強力な弁護陣、あるいは護符型エピグラフについて

「エピグラフ旅日記」藤本なほ子

第1回

第2回

第3回

第4回