ぽん太の東海道五十三次歩き旅(完)大津宿→京都三条大橋

こんにちは。ぽん太です。ついに京都三条大橋にゴールインの日がやってきました。思えば、足掛け2年、計37日間よく続けられたもんです。

(最後なのでいつもより長文となります。)

旅日記

2023年10月13日。ついに最終日がやってきた。しかも今日は快晴の秋晴れで、風も爽やかだ。8:40宿を出発。今日は直線距離で12kmくらいなので、少し寄り道をしながら行くことに。まずは、浜大津に立ち寄り、琵琶湖を見る。すると外国人の団体がサイクリング姿で集まっている。どうやらビワイチ(琵琶湖一周サイクリング)にチャレンジするようだ。

浜大津には大津城跡が残されている。大津城は1600年の関ケ原の戦いで東軍方であった城主京極高次が籠城し、西軍に攻撃され被害を被ったため翌年大津城は廃城となり、新たに膳所城が築城されたという歴史がある。

9時浜大津を後にし、逢坂山までの登り道を登り始める。途中京阪電車が路面電車のように道路を走行する。この道は中高時代、サイクリングでよく走った道で、あまり昔と変わっていなくて少し安堵する。

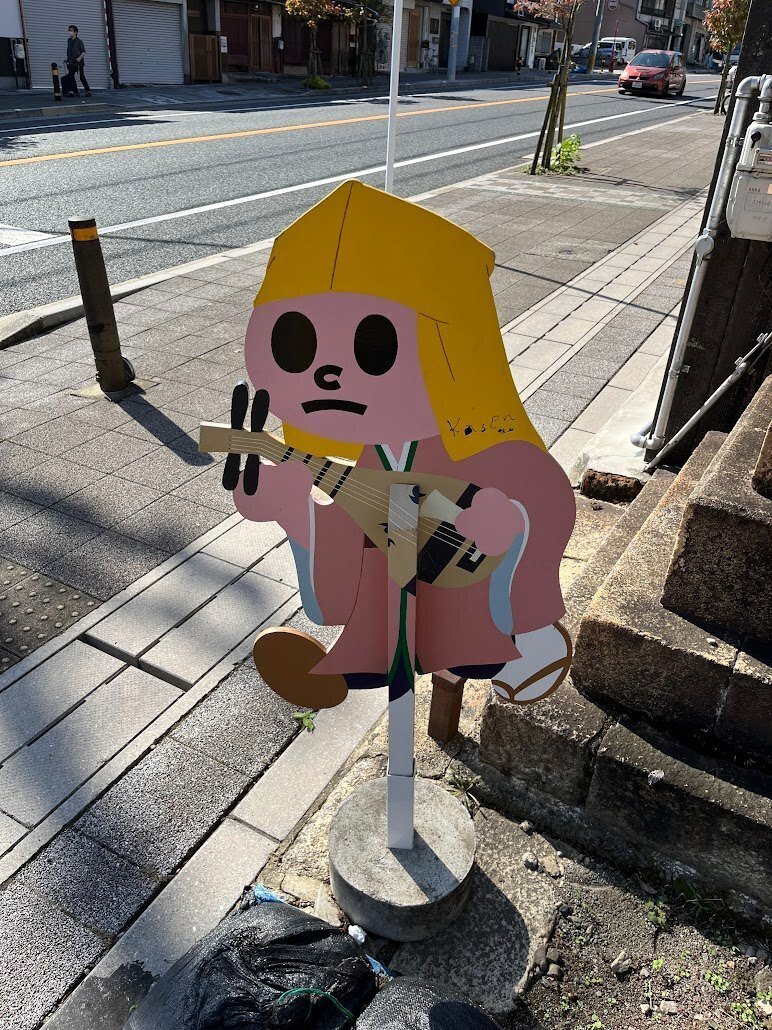

9:30蝉丸神社(下社)に立ち寄る。盲人ながら琵琶の名人で、歌人である蝉丸を祀った神社だ。百人一首の「これやこの 行くも帰るもわかれては 知るも知らぬも逢坂の関」が有名だ。

神社の敷地を、京阪電車が走りぬける。そういえば、静岡の興津の清見寺もJRが走っていたなあ。

徐々に勾配もきつくなり、峠にさしかかる。そして10時過ぎ、逢坂山に到着。かつて関所が置かれていたところだ。不破関(関ケ原)、鈴鹿関(関宿)と並び三関の一つであった。平安時代前期までは逢坂関ではなく愛発(あらち)関が三関の一つであった。中高時代もサイクリング時ここで一休みしていた懐かしい場所だ。

またこの界隈は、大津絵、大津算盤、大津針が有名で、近辺に史跡が残されている。広重の絵に出ている月心寺もある。

ここからはしばらく下り道だ。「人生下り坂最高!」と火野正平さんが名言を吐いていた(NHK BSプレミアム「こころ旅」)。私の好きな番組の一つだが、人生の後半に好きな自転車で各地を旅することができるなんて、なんて幸せな人生なんだろう。ぽん太もこうして旅ができているのは本当に幸せなことだと思う。ぽん太もいよいよ還暦を迎えるが、まだ引退できない身である。昔なら簡単にできたこともだんだんできなくなっている自分を嫌になりながらも、自然に身を任せ、少しずつスピードを落として、下り坂を楽しんでいきたいものだ。

閑話休題。11時前、追分道標に到着。ここを左に行くと、大阪高麗橋までの東海道五十七次の道だ。今回は三条大橋が目的地なので、右に向かう。面白いのは、このあたりは、道路を隔てて左が京都府、右が滋賀県となっているのだ。少し先で、ようやく全面的に京都府に入ることとなる。

そろそろお腹もすいてきたので、どこかお店に入ろうとも思ったが、せっかくのよい天気なので、お弁当を買って、少し寄り道になるが、琵琶湖疏水沿いの道で食べることに(11:35-11:55)。

琵琶湖疏水は、1885年に京都への飲料水の供給と灌漑、水運、発電を目的として工事が始まり、1890年に完成したもので、少し先の蹴上に浄水場があり、浄化されるのだ。京都の重要な水道インフラである。

疏水沿いには桜の木が多く植えられ、遊歩道も整備されている。いまはクルージングもやっているようである。特に桜の時期と紅葉の時期はクルーズも最高だろうな。今日はコスモスが咲き、キンモクセイの香りが漂い、ここを散歩するには快適だ。

寄り道もこのくらいにして、また旧東海道に戻る。12時半、天智天皇陵前の日時計跡に到着。ここから旧道の最後の難所、日ノ岡峠(九条山)までまた登りだ。意外にも急こう配でキツかった。峠を少し降りたところに、車石広場がある。

車石とは、かつて大津から京都の間は、米や多くの物資を輸送する経路でもあったため、花崗岩の厚板石を敷いた。これを車石と呼んだ。溝は牛車の頻繁な通行により擦り削られてできたもののようだ。山科ではこの溝のある車石があちらこちらでみかける。

少し行くと、粟田口刑場跡の看板がある。品川の鈴ヶ森刑場と同様、公開処刑場であったようで、見せしめにされたようだ。おーこわ。

そして13:40蹴上(けあげ)に到着。浄水場があり、近くには南禅寺などがある。ちょうど藤井聡太さんが八冠を制した会場のウェスティン都ホテルを横目にしながらラストスパート。都ホテルもいつの間にか外資系になってしまい、心境は少し複雑だ。

そして14時過ぎ、ついにゴールの京都三条大橋に到着。京都出身の筆者としては、三条大橋は幾度となく来ているが、今日ほど感慨深く渡ったことはない。昨年1月に日本橋を出発して、37日目でようやくゴールイン。

筆者の場合寄り道も多かったので、歩いた総歩数は108万歩、総距離は653km(七里の渡しを含む)。とにかく、怪我や事故もなく、無事に到着できてほっとした。今夜は高校の友人が先斗町で完歩祝いをしてくれた。

おわりに

もともと気合をいれずに気軽に始めた歩き旅でした。当初は一日10km程度歩いて美味しいもの食べて銭湯・温泉につかって帰ってくるというお気楽歩き旅だったからこそ続けられたのかもしれません。徐々に一日に歩く距離数も伸び、静岡県を抜けたあたりから逆に義務感が出てきて、絶対ゴールインしてやるというマインドになってきました。

交通機関が発達した現代でこんな非効率なことをするのは道楽としか言えないかもしれませんが、自分の足で歩いてみてわかることも多い。松並木の残り具合、民家の造り、常夜燈(秋葉山など)などなど。地理や歴史が身になったのは確かだ。また1日で自分の歩くことができる距離感をつかむこともできました。腰痛がなくなったことは大きな副産物になります。

次は中山道といきたいところですが、リタイア後の楽しみにとっておくことにし、2024年度からは甲州道中(甲州街道)を歩くことにしました。また京都から大阪高麗橋までの約50km(京街道)も機会があれば行ってみようと思っています。

実際の旅は2023年10月に終わりましたが、そこからnoteを週1日ペースで書き始めて約8か月要しました。実際に旅の行程をまとめるとなると苦労の連続でしたが、2週目の東海道歩き旅をしている感覚で、東海道歩き旅を二度楽しめたように思います。

読者の皆さまには、長々とした駄文を読んでいただき、ありがとうございました。またnoteを通じて応援していただいて感謝しております。

今後も引き続きよろしくお願いいたします。

記録

総歩数:29,456歩

実際に歩いた距離:17.7km

訪れた宿場:京都三条大橋

本日の行程

広重の絵

京師

三条大橋と背後の京都の街並みを描いている。比叡山、清水寺、八坂の五重の塔も見える。三条大橋には様々な人々が行き交っている様子が伺える。

参考文献等

今回の旅に当たって、参考にしたのは下記の通り。

書籍

大石学監修『地形がわかる東海道五十三次』(朝日新聞出版)

クラブツーリズム講師会事務局監修『ぬりつぶし「東海道五拾七次」の旅手帖(日本橋~見付宿編)』(技術評論社)

クラブツーリズム講師会事務局監修『ぬりつぶし「東海道五拾七次」の旅手帖(浜松宿~三条大橋/高麗橋編)』(技術評論社)

公益社団法人川崎・砂子の里資料館監修『広重東海道五拾三次』(東海道川崎宿交流館)

YouTube

スーツ「東海道五十三次の旅」動画一覧

やんまん「歩くんです。東海道編」

常閑「東海道を歩く(全宿場ガイド)」

ホームページ

東海道五十三次道中記

世界の名画を飾ろう

東海道53次ウォーク

The End

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?