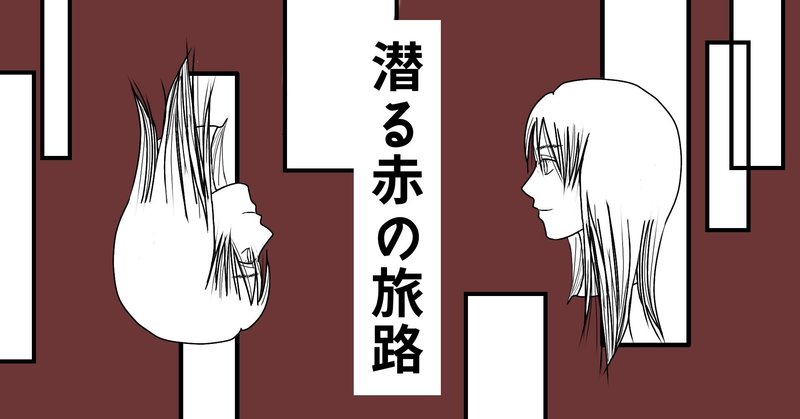

5−1 アート

灰色の街角でぐしゃぐしゃの猫を見て私は思った。可哀想に、燃やしてあげよう。

首根っこを掴んで持ち上げた身体は思いの外軽かった。破れたお腹には殆ど何も、猫を猫たらしめる器官は残っていないようだ。鞄の中に折りたたまれたエコバッグを広げ、そこに猫の亡骸をしまう。じんわり血が染み渡るが、垂れてきそうな気配は無い。コンビニでサラダ油とマッチを買い、同じくエコバッグに収納。近くの河川敷までゆらりと散歩する。日の光が薄墨の隙間から垂れてきた。雲間に覗く青は清々しい清涼感に満ちている。久々の快晴になりそうな予感、私の足取りは軽かった。都会の喧騒を抜ける頃には薄墨の空は青に屈服する一歩手前と言ったところ。明日には久々の快晴を拝めそうだ。気分はブギウギ、スキップを踏んでみる。河川敷には小さな子ども達が鬼ごっこだろうか、元気に走り回っている。違う、隠れ鬼だ。土手沿いの傾斜に隠れた女の子と目が合った。内緒にしといてあげるヨと微笑んだら、脱兎の如く走り出してしまった。元気なのは良いことだ。高架道路の下で、湿り気がある土を掘り起こす。爪の隙間に入り込むじっとりした土の感触、どこか懐かしい。ある程度掘り起こし盛り上がったサークルを作ると、その中心に猫の亡骸を据えた。気付けばエコバッグは真っ赤に染まっている。勿体ないけど後で捨てよう。さあいざ燃やそうと思った矢先、視界の隅に寂れたドラム缶が目にとまる。近づいて覗いてみると、中には炭が溜まっていた。ホームレスが使った跡だろうか、燃やすにはもってこいじゃ無いか、これを借りよう。サークルから猫を拾い上げ、ドラム缶の中にそっと入れた。いや、順序が逆か、猫をつまみ上げる。その際、煤けた口に触れた私の胸元には一本の黒い線。潮騒という小説にこんな描写無かったっけ?まあ良い、猫をもう一度サークルに置き、マッチを擦ってドラム缶に投げ入れてみる。何度も、何度も。何故か火は付かない。枯れ木が足りないのか?油垂らせば燃えるかな?なんて考えて振り返ると、サークルの前には一人の男が立ちすくみ、猫をじっとり見下ろしていた。

「あの日、僕は猫を無視した。ずっと後悔してる。君と別れた後、猫のもとに走った。でもそこにはもう猫はいなかった。あるのは赤黒く擦り切れた、猫の名残だけ。もう一度やり直せるなら、僕は二度とあんな間違いを犯さない。もう二度とやり直せないから、僕はこれから間違いを拒んでいく。それが僕なりの心の傷の味わい方。その繰り返しが僕の想像的個性を形成する」

薄墨の空はいつの間にか茜色に滲んでいた。高架下の陰りで見えなかった男の顔に、じんわり柔らかな赤が差し込んでくる。私はこの男を知っている。この男も私を知っている。 男は私を見据えてこう言った。

「柿崎早苗さん、君の想像的個性は誰かのアートになり得るのかな」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?