構造が皮肉〜「哀れなるものたち」【読書感想】

叶うならば映画館に行き「哀れなるものたち」を観たかったのだが、子育てスタートダッシュの時期ゆえ困難に。ならば、と思い原作小説である「哀れなるものたち」を手に取って読み進めてみたのだった。

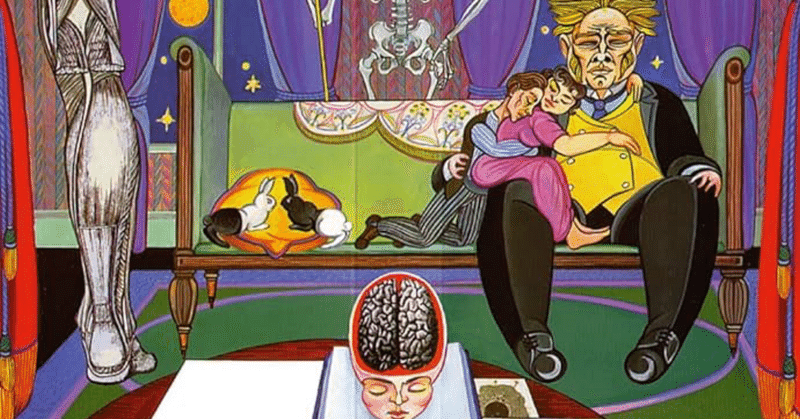

予告編などで受けた印象は幻想的で奇怪な世界観の劇映画だったが、小説を開いてみるとその凝った構成にまず驚かされる。本作は、発見された(とされる)原稿とそれに基づく取材、そして登場人物の手紙や手記を編集した独特の構成だったのだ。訳者までもがその作りに準拠した後書を寄せるなど、禍々しい奇書の雰囲気が漂っている。

ルポルタージュ+メタフィクションといった趣の本作をどう映画化しているのか、という期待が膨らむ小説だったので、ここでは本から感じ取れた魅力を記したい。それらが映画版にも引き継がれているかは不明だが、私はこれを「哀れなるものたち」を読んで受け取ったぞ、ということで。

男たちの悲壮感

身籠っていた赤ちゃんの脳を移植された美しき女性・ベラの自由なる成長を中心に据えた物語だが印象に残るのは、ベラの周囲にいる男の悲壮感だった。本作は、男性の女性に対するどうしようもない眼差しを炙り出すために書かれたのではないだろうか。

ベラを作った天才医師ゴドウィン・バクスターは母親の不在を幼児期に体験し、それを後年まで背負っていることが示される。その空虚を埋めるべくベラを作り上げ、母親を投影しているのだと。ベラにとってゴドウィンは生みの親だが、ゴドウィンにとってもベラは自分に無償の愛をくれる親という、ねじれた親子関係を人工的に作り出してしまったのだと。女性からの慈愛を欲する男性性を象徴するキャラクターとして描かれているのがゴドウィンだ。

ベラと共に旅に出る色男の弁護士ダンカン・ウェダバーンは、"結合"の快楽をベラにもたらしていく。その言動や振る舞いからも放蕩者な男性性を象徴する人物だが、彼は次第にベラによって狂わされていく。そこで生じた不都合な感情を女性に押し付ける加害性含め、今の時代においても唾棄すべき哀れなる存在と言える。金と女という他者基準のものが生きる全てと捉える価値観を、自分の基準だけで軽々と超えていくベラの逞しさが対比されている。

そして本作の要と言えるのが、ベラの婚約相手となるアーチーボルト・マッキャンドルスだ。この小説の大部分は彼を語り手として進行していく。やや卑屈な学生時代、ふとしたきっかけにゴドウィンと知り合いベラへと惹かれていく人物として描かれるが、その言動の端々には非モテの悲哀が漂っている。生まれ育ちを卑下して慰めを受けようとし、自分の得意分野をアピールして気を惹こうとする様は滑稽に映る。

そして本作には最後に大仕掛けが用意される。そこで物語全体の印象、そして誰が真に哀れなのかが示され、その皮肉な構造に驚嘆することになる。

“解放”はどう成されたか

他にも、ベラがベラになる前に結婚していた大将軍プレシントンや、ベラの実父ハタズレー、またベラが旅先で出会う2人の賢い男など、本作は一貫して男たちを描写し続ける。そういった人物から、解放され続ける様がこの物語の中核を成す。映画に関しても感想の大半がそうした視点から語られていることからも、その側面は本作の重要な点だろう。

この"解放"のイメージにもまた、本作特有の皮肉が込められているように思う。それは、この小説の"語り手"、"書き手"となる人物が切り替わる構成によって表出するものだ。主体的なものに思われる"解放"ですら、語られるものによって異なるという現実が示唆される。

赤ん坊の脳を移植されたことで解放へ向かう女性、というのはあくまでマッキャンドルス視点の描写である。ここで示唆されるのは超越的なことが起きねば、システムからの解放は起き得ないという男性の特権性であろう。

しかし、それをひっくり返す構造が本作では取られる。女性側から発せられるのは、自らの知恵と足で解放への障壁を乗り越えられるという意志である。この対比を突きつける、本著の構成はあまりにも見事である。

ユーモアと現実感

かなり長い本であるため、どうしても集中が途切れる箇所はあった。特にベラの旅中に出会う2人の男が様々な思想を語る場面。この辺りのユーモアはかなり素養が問われるように思うが、“知恵を得ていく”という物語の性質上、このくだりのダルさもまた、読者とベラの差異の現実感として面白い。

そして、実在した精神科医の大御所たちが出てくるのはかなり面白かった。シャルコー、クレペリン、ブロイアー、コルサコフ。専門医試験の出題範囲メンバーすぎる。実際に彼らの元をベラが訪れて診察を受ける、というくだりが示され、彼女の存在の現実感を強めている。彼らにすら見ぬけないベラの本質という点を、精神医学に冷ややかな視線を浴びせながら伝えてくる。

そう、まとめるならば「哀れなるものたち」は"人間の精神の不確かさ”を皮肉な構造によって書き連ねていく奇書だ。この作品の一体どの部分を映画化しているのか、映像化できているのか。楽しみが高まる原作小説であった。

#読書感想文 #本 #小説 #読書 #書評 #本紹介 #おすすめ本 #読んだ本 #オススメ本 #哀れなるものたち #アラスターグレイ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?