最近の記事

Sakura Tsuruta インタビュー エレクトロニックミュージックに取り組む必然性と、シーンにおけるジェンダーギャップの現在

あなたは、2022年の末にSakura Tsurutaが初めてリリースしたアルバム『C/O』を聴いただろうか。強力なビートにアンビエントが絡んだ、鋭いけれど柔らかい8曲。リスナーをひとつのストーリーへといざなう本作は、素晴らしい強度を誇る一枚としてエレクトロニックミュージックの早耳リスナーを虜にしている。 Sakura Tsurutaは、アメリカでバークリー音楽院の音楽療法科を卒業した後に音楽療法士として働き、その後またバークリーのElectronic Production

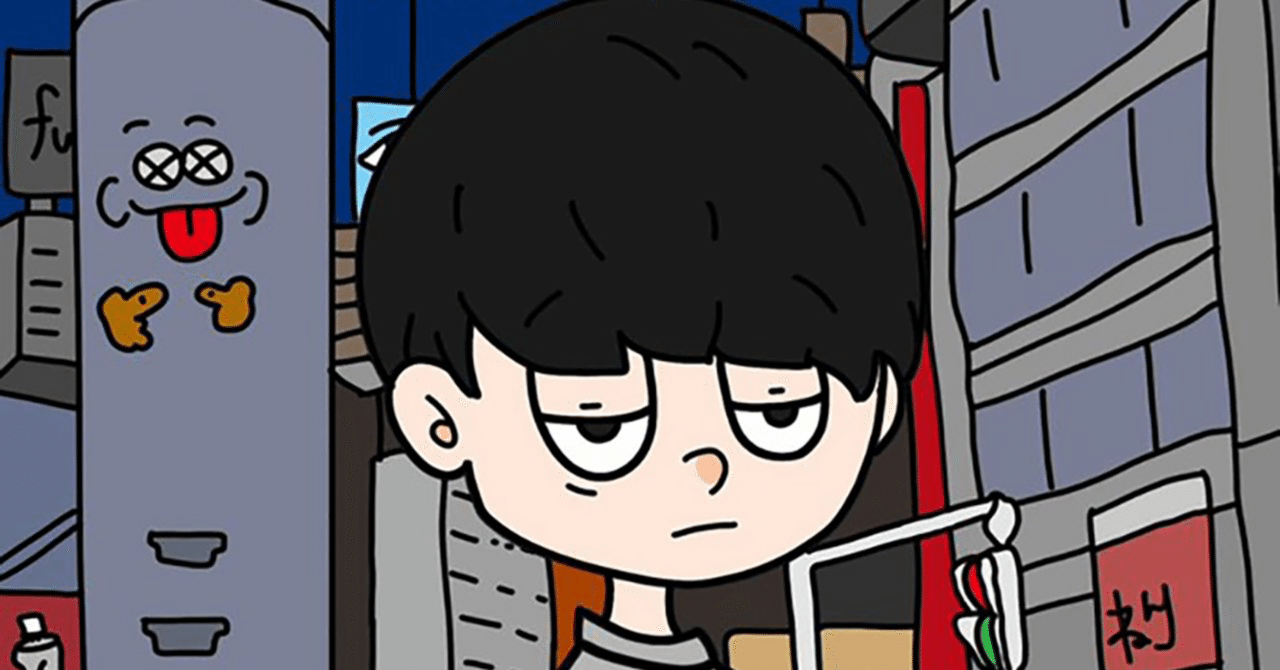

rowbai インタビュー レーベル〈LOW HIGH WHO?〉所属、謎に包まれたトラックメイカー/シンガーソングライターの思考に肉薄する

形容しがたい、凶暴さと安らぎ。言語化しようとした途端にするすると言葉の間をすり抜け空中に霧散してしまう音楽。近年早耳のリスナーの間で話題を呼んでいるrowbaiの作品は、決して捕まえることのできない音の戯れとして、ゆらゆらとアンダーグラウンドシーンを浮遊し彷徨ったままだ。とりわけ、2021年にリリースされたEP『Dukkha』は衝撃的だった。本人は自身の音楽について「ナイーブな音楽」と説明するが、もしそうであるならば、「ナイーブ」の背景にある作家性をどうにか紐解き分解していき

e5インタビュー 「私には絶対に凄い曲が作れる」――ボカロ・邦ロックの影響からラップシーンに躍り出た新世代のカリスマの現在地

近年再び熱い盛り上がりを見せている、SoundCloudを中心としたラップシーン。従来のヒップホップとハイパーポップがクロスオーバーしはじめたのが2020年頃で、最近はそうした土壌の上で多種多様なビートが影響を与え合い、リアルの場でのイベントの熱気も絡み合いながらさらなる拡大と熱気を帯びている。 e5(えご)は、そんなシーンで最も注目を集めているトラックメイカー/ラッパー/シンガーのひとりだ。ジャンルレスなビートに、抜群のラップスキル、ムードを変える力を持つ歌唱。多彩なコ