ACT.32『九州グランドスラム 12 帰還の歌』

さらば、九州よ〜転換地点まで〜

観覧車そびえる中心の駅、鹿児島中央を去る時がやってきてしまった。川内行きの普通列車に一旦乗車し、新幹線の駅まで向かって新幹線に乗車。その後、その新幹線で再び最初の博多市内方面に戻る…という予定だ。

しかし、この鹿児島中央からでも新幹線には乗車が可能になっているが、今回は使用している切符の性質としての『普通列車乗車券』としての効力を最大限に発揮したく、JR線限界の川内まで乗車を決意した。再び、都城から乗車した817系が出迎えてくれた。

しかし、この鹿児島という土地はかつて(現在もだろうか)鹿児島中央ではなく少し先の日豊本線寄り・鹿児島が中心駅だったという。蒸気機関車の全盛期の時代には個性の豊かな蒸気機関車が多数集結し、現在は京都鉄道博物館で『豆タンク』の愛称にて親しまれているB20形機関車もかつてはこの鹿児島駅付近の扇形機関庫で仕事をしていた。

現在、自分の生活拠点にて鹿児島機関区。かつての鹿児島の鉄道の栄光を感じる事が出来る数少ない存在だ。

平成31年撮影。

川内までの鹿児島本線の道中も、座席を確保したところでひたすら自分は寝ていたのだと思う。まず、記憶が存在しないし写真もない。

しかし、なのはな色の気動車ばかりの南国路線から解放されたばかりの革張りの通勤電車というのは何故か実家のような安心感を感じてしまって仕方がなかった。そして、新幹線の乗車にもついつい気持ちが高鳴ってしまう。

川内にて、列車を降りた。周辺はもうすっかり暮れている。

と、列車を降車して側面を眺めると、817系の象徴であるCTマークが青と緑で混ざっているのに気が付いた。

もしかすると、コレは貸出し編成なのかもしれないし混在運用で使用しているのかもしれない。面白い状態を見る事が出来た。

しかし、自分の中では何日と何時間か前に見ていた緑のCTマークとの再会に

「もう熊本まで帰ってきたのか」

と少し早い気分になってしまった。この後、更に早い乗り物で九州を突っ走っていくのだがそんな事は関係なく。

川内に到達すると、ラフな格好をした気動車が停車している。

この先にも架線は続いており、電化されている線路としての運用にはなっているものの、この架線はあくまでも『貨物列車のため』に存在している架線となっており、旅客列車は使用しない。

として、このラフな気動車は一体なんなのか。この気動車で運用されている会社は、『肥薩おれんじ鉄道』と言って、これから乗車する九州新幹線の開業に伴い『かつてJR九州だった路線』を転換して第3セクターにした鉄道路線だ。

その為、開業した日・営業日は九州新幹線の開業日と全く同じ日になっているのが特徴である。開業日は、平成16年3月13日だ。

今回は乗車しないので詳しい事にはそこまで触れないが、何故『おれんじ』なのか。その話については、

・沿線で甘夏みかん等の柑橘類が採れる

事にあるそうだ。そこに、旧国名の肥後・薩摩頭文字を投入して現在の姿になっているという。

青春18きっぷでの鹿児島県訪問には必須な鉄道、と聞くので、次回は訪問してみたい鉄道だ。

また、TVアニメ『放課後ていぼう日誌』の宣伝でも有名になった鉄道である。観光列車『おれんじ食堂』の乗車・撮影も共に楽しみだ。

屋号変えても、暖簾変えても

『さくら』『みずほ』と、九州新幹線の速達列車の登場というのはある意味で

・列車名の里帰り

のようにも見えて、時間短縮してしまった儚さも感じてしまい、鉄道を愛し続けてしまった自分には非常に残念な哀愁をその3文字に被せてしまうばかりだ。東京までかつて、浪漫と旅情を積み込んで青い列車に我々の夢を乗せたその姿は、望めど戻ろうとはしない。

今回は先行列車となる、『さくら』を見送って後続の列車で博多方面に戻る事にした。

やはり、九州新幹線の大部分を乗車するとなればこの列車名で一通り制しておきたいという感覚があったので、一先ずその気持ちに倣ってその列車を待機してみる。

『さくら』は現在、東京ではなく鹿児島と大阪を繋ぐ役割を担っている。それでも、列島の主要な街と九州を繋ぐ存在としての存続になったのは非常に嬉しいところだ。

駅での待機時間中には、すっかり九州新幹線の看板車両にまで成長したN700系8000番台の車両を撮影して暇を潰す。

N700系新幹線といえば、その姿は純白に青い帯を纏ったあの印象を浮かべてしまいそうになるがこのN700系だって存在感は充分だ。山陽新幹線と九州新幹線を結節する存在となり、西日本だけでなく九州にも新幹線が本格普及するキッカケを齎した形式である。

待機時間中には、接近放送と共に闇夜を切り裂き高速で通過する便もまだあったので記念に通過動画を残して帰った。

こうした駅での新幹線の高速通過、というのは広大な待避線を有した駅とは異なった迫力を持っている。感動も充分の動画が記念に残った。

伝統を掲げて

九州新幹線のベースになっている列車、というのは『つばめ』である。そして、速達性では『のぞみ』ポジションに『みずほ』。『ひかり』ポジションに『さくら』。『こだま』ポジションに『つばめ』が存在している。

この『つばめ』は九州新幹線創業時の屋号であり、また。日本鉄道界を象徴する屋号・列車名なのである。

「折角の九州訪問なのだから」

と今回はこの列車に乗車しておきたかった。

令和4年撮影

現在は九州新幹線の各駅停車になった『つばめ』の名前だが、その名が日本鉄道史に登場したのは戦前の昭和5年の話になる。

当時の国鉄が、それまで10時間40分かかっていた東京⇄神戸を8時間20分で結ぶ為に特別急行『燕』として設定されたのが最初だ。ちなみに、10時間かけて走破していたのは『富士』という愛称が採用されていた。

列車としては、所要時間を極限まで短縮する為に破天荒な運転を行っていたのは非常に有名な話だ。特に、丹那越えの水槽車の話などはその1つである。走行中の乗務員交代なども当たり前のように行われ、徹底した速度管理を実施した。

令和4年撮影

しかし、特急『燕』の時代は日本の戦局悪化で一時的に終了してしまう。復活の光彩を見たのは、昭和24年の事だ。この年に特急『へいわ』が東京→大阪で運転を開始する。そして、その翌年に一般公募で愛称が決定し『つばめ』に改称されたのだ。

所要時間は9時間と前回のように振るわなかったものの、豪華な展望客車に食堂車を連結。そして、格段に向上した車内設備は特急列車に相応しいものへ成長していった。

昭和31年11月。東海道本線全線電化。これに伴い、『つばめ』は7時間30分と大きく時間を短くする事に成功した。それまでの蒸気機関車牽引の時代rと比較しても、全区間を電気機関車・EF58形が牽引。確実に性能が向上していく。

2年後の昭和33年に電車特急『こだま』の誕生で『つばめ』も電車化。そして、この先は西へと追いやられ国鉄時代を暮らしていくのだが…この先は割愛しておこう。

しかし、戦前からの花形列車としての威厳が保たれてきたのは確実な話である。電車特急になっても、上等個室を車両内に数個配置した車両。『パーラーカー』を併結するなどして、その花形は保たれてきていた。

令和3年撮影

『つばめ』が列車として再び復権したのが、平成4年の話だった。

この年、西鹿児島からの『有明』14往復分を『つばめ』に改称した。そして、そのうちの半数に787系を新型電車として導入したのだ。

787系の『つばめ』復権を握った素晴らしい点として、その上等な設備が上がるのは間違いない。時代が生み出したかのようなDX個室グリーン車。コンパートメント席にビュッフェと、上等な設備は非常に高評価を持って出迎えられたのだった。また、この空間を演出する為に客室乗務員『つばめレディ』が乗務したのも大変大きな話題であった。

そして、九州新幹線開業の平成16年3月。『つばめ』は新幹線に継承され新たに『リレーつばめ』が誕生したのである。

光が見えた。

と、『つばめ』は伝統の名前である。今でも鉄道ファンの心を熱く揺さぶる列車名であり、その華々しさに心を揺らされる人は数少ないはずだ。

「つばめ338号…」と列車案内が告げられる。

しかし、来たのは山陽新幹線直通形式のN700系新幹線だった。

「あれ?」

自分でも情けない声が出る。

水戸岡鋭治先生のバリッバリに冴え渡る和風デザインの新幹線に乗車した、博多への光を見るはずだった自分の目論みは瞬く間に消えた。おいおい。大阪に帰るも広島に戻るも一緒じゃないか…。束の間の九州新幹線。サイコロの1の目をゆっくり出し続けて帰ろう。

詳しくの掲載は今回しないが、『つばめ』の新幹線として九州で活躍する800系は是非とも外国人旅行客に乗車してほしい新幹線だ。あの新幹線こそ、日本というかこの国の文化を充分に凝縮した新幹線と言えるだろう。

自分の乗車している新幹線は、各駅に停車する新幹線だ。その為、全ての駅に停まっていく。と言ってもその点と点の距離は非常に長く離れているのだが。

次に停車する駅は『出水』という。出水というと、自分が訪問をしておきたいと願っている場所だ。この場所には、昭和47年に太陽国体の開催に伴って走行したお召し列車の牽引機・C56-92号機が展示されているのだ。

自分は地元・京都の古本屋で、この太陽国体お召し列車に関する記事が掲載された雑誌を発見した。勿論、即購入で手元に持っている。また、その著者はC56形蒸気機関車に関して様々な運動をされた方。塚本和也先生の寄稿だった。

コレは是非、行かなくてはと思っているが中々動き出せないのが現状である。

令和3年撮影

そして、出水といえば鶴の飛来・越冬の場所でもある。

1万羽を越える数の鶴がシベリア方面から出水に飛来し、3月頃までを出水で過ごすのだという。その数は日本一であり、鹿児島県の名風景にも数えられているのだ。出水市では鶴に関する資料館や研究施設なども充実しており、これらの施設に関しても次回の訪問では抑えておきたい場所だ。

また、この出水の鶴の風景は長渕剛/鶴になった父ちゃん…にも描写されており、出水高尾野に飛来する壮大な鶴の姿を想像する事が出来る。

これ以外にも、出水は野鳥の生息数が日本国内有数で300種類近くを数えているのだという。鶴に続いて…ではないが、鳥たちにとってこの都市は非常に居心地が良いのだろうか。

新幹線での時間は、ゆっくりと過ぎている。フワッと浮いているような感覚で、それでいて何か不思議な状態になる。ゴォぉぉぉぉっと外をつん裂く音がしても、スグに駅が近づいてゆっくりと停車した。

この旅でも、少しだけ『さくら』に乗車したが今乗車している『つばめ』は全駅停車の新幹線。外をカッ飛ばして駅が流星のように流れていく景色がないだけでも、かなりの違和感だ。

出水を過ぎて、新水俣・八代・熊本と駅を過ぎた。熊本までやってきた時には、

「ここから南国へと向かう旅が始まったのだな」

と何かを踏み締める気持ちになっていた。在来線や鈍行で乗車し、少しずつ伸ばした道を今、風のように通り過ぎているのが何か不思議で仕方ない。

大牟田・筑後・久留米…新幹線は、次々と博多へ近づく土地を踏み締めていく。

『あぁ、日本のどこかに、私を待ってる、人がいる』

と切なさのあるチャイムも混ざりながら、新幹線は一気に鳥栖まで来ていた。本当に長いようで、新幹線は一瞬にして解決してしまう。この切なさなのだろうか、しっとりした雰囲気。中途半端な時間が何かと好きになれなくて、新幹線は自分から避けてあまり乗らないような感覚がある。鉄道として自覚しているのは自覚しているのだが、自分にとっては新幹線という乗り物は『鉄道』ではなく『新幹線』として区別された新基軸の交通機関のように感じられる。少なくとも、乗車する側に回ってみれば。

失策

博多に到着したは良いが、大変な事態になってしまう。

この日、博多駅では駅の改良工事を実施する事になり最終電車や夜間時刻の電車の梃入れを行っていたのだった。

かく言う自分もその波に揉まれ、小倉で宿泊する予定がこのまま折り合いが付かず、博多で行き止まりになってしまう事になってしまった。

「すいません、キャンセルで…」

小倉のホテルに急遽の電話を差し込む。

そして、JR九州の駅員さんや社員さんに問い合わせてみたが代行バスなどの運転もないとの事だ。完全に自分の失策でこの博多に来てしまったような気がする。ご覧のように、駅のシャッターは閉まり何もできない状況となった。

一夜限りの大工事を固唾を飲んで見守るわけにもいかない…ので、自分はそのままみどりの窓口へ向かってJR端末を操作する。(機械窓口)間一髪でここは営業している状況下だった。

機械では、翌朝の下関経由で宮島までの乗車券と明日の臨時列車の指定券を買った。臨時列車に関しては、GWの期間だというのに空席が目立っていて誰でも購入が可能な状態になっていた。

1つの機械式窓口を、自分が大荷物で占有して無理に買っているような状況。側から見てみると、切符の転売を企んで購入しているような変人に見られたかもしれない。多分、それは無いのだろうけど。

思いがけず、乗車する

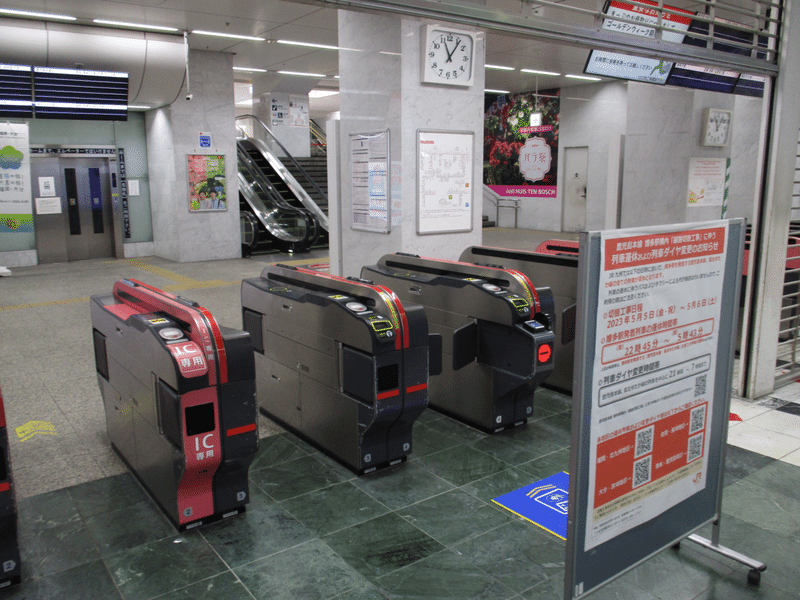

この期間、福岡市内の話題をさらった事柄に七隈線の博多延伸という話題があった。今までは天神までだった地下鉄七隈線が遂にその均衡を破り、博多まで福岡市内の中心部に乗り入れるという交通の快挙を達成したのである。

「小倉が無理なら、天神に戻るか」

と考えた自分は、地下鉄の空港線ではなくこの延伸七隈線に乗車して天神に向かう事にした。最初の西鉄乗車の時よろしく、自分は天神に戻っていく。

この時、地下鉄の貝塚線を使用して貝塚まで。そして、貝塚から先の地下鉄連絡を使用して西鉄貝塚線に乗車。そして、香椎・千早方面に到着すれば都市圏の喧騒を避けて先回りができたのだが何せ金額がかかる上に西鉄の本数も不明な状況だったので中々行動に移せなかった。

しかし、帰ってから『西鉄貝塚線・車両置換え宣告』が発表されたのである。コレに因んで言えば、香椎か千早方面に脱出するのは大いにアリだった考えかもしれない。

博多駅、七隈線方面まで戻ってくると駅が非常に綺麗な状態に整備されている。こういった雰囲気に触れると、地下鉄の建設や新しい鉄道が開通したという歴史的な転換の轍を見ている気分がして非常に高揚するものがある。

七隈線に関しては、路線に大きな広告を持たせている。博多まで直通し、博多からの交通利便性。この効果は、早速福岡県の都市交通を大きく変えたといい、人流を地下鉄乗車に大きく誘導する成績を残した。

新たに延伸された七隈線の路線図だ。

これまでの七隈線の路線図は、渡辺通の次駅である天神南までだった。

その先が、遂に博多延伸として開業。新駅・櫛田神社前も含めて令和5年3月27日に開業した。本当に自分が乗車した時はまだ開業からまだ間もない状態と言ってよく、店で言う新装開店な状態に近い雰囲気が残っていた。

地下鉄ではよくある蛍光色の駅の照明ではなく、電球色の照明が、非常に近代的な駅の仕上がりを支えていた。こうして路線図越しに駅だけでも見てみると駅だけでも地下鉄としては日本離れした駅のように見えてくる。

さて、そんな延伸区間から七隈線の車両に乗車していく。

車両は3000系・3000A系というそうだ。この車両をはじめて図鑑で眺めたのは、小学生の頃になる。その際には、

「おいおい。この車両が鉄道の車両だというのか?」

と小学生ながらに驚く感想を持ってしまい、釘付けにされた記憶まで残っている。

車両のサイズは空港線・貝塚線の車両と比較すると小さいサイズに設計されておりトンネルの面積も非常に小さい。そして、実車に遭遇すると改めて

「この車両は本当に鉄道の車両なのか?」

と疑いの眼差しを走らせてしまうのがなんというか傷な点だ。本当にそう思わせるほどの勢いを持っている。

最近は大阪で、民営化初の新型車両として400系が登場しその近未来性に驚きと衝撃が走っているがその衝撃や感覚とは似たようなものを感じてしまう。まだその大阪の車両には遭遇したことすらないのだが。

車両に乗車してみると、小さいながらに様々な要素の凝縮に驚かされてしまう。

そして、乗車しても

「この車両が電車ではない何か別のような乗り物」

として感覚に突き刺さって来るのだから何か不思議だ。

近未来からその時空をワープしてやってきたのか、はたまた時代が先を越していたのか。本当に乗車していて、小柄な中にもそのスタイリッシュでヨーロッパ調と言うのか。スタイリッシュを詰め込んだと言うのか。電車としての時代を走り続けるその姿には、短区間の乗車が勿体無く感じてしまう。

決して『橋本』と言っても、横浜が近い方だったり高野山へ近い神様への感謝が近い有り難みのある場所へ行けるわけではなく。

近代的な車内の中に、ドア上の案内表示がこうしてLEDで使用されているのは車両の登場世代を予感させるものがあった。こうした感動やギャップは、大きく自分を揺さぶってくるものである。

七隈線延伸区間・博多と櫛田神社駅のテイストは大体このように、白色と電球色と蛍光灯の照明を組み合わせた空間になっていた。

しかし、延伸区間が終了し天神南に到着。そしてその先から橋本方面に向かって行く様子を見てみると、駅の感じは徐々に旧来の感じになっていくのだと感じた。この天神南と櫛田神社前でツギハギになっている感触も、こうして七隈線に乗車している中での面白さとして感じられるポイントだ。

オマケ。左から『名鉄』+『叡電』+『山陽』になる様子でございます。

こうして昔ながらの?ではないが、駅の進行を表すカウンターが設置されているのも、七隈線の面白さではないかと自分は思ってしまう。最近開業した地下鉄にこんな機能があるのか、と自分の中では少し驚くポイントであり、七隈線での時間は非常に発見だらけの時間で目が冴えてしまった。

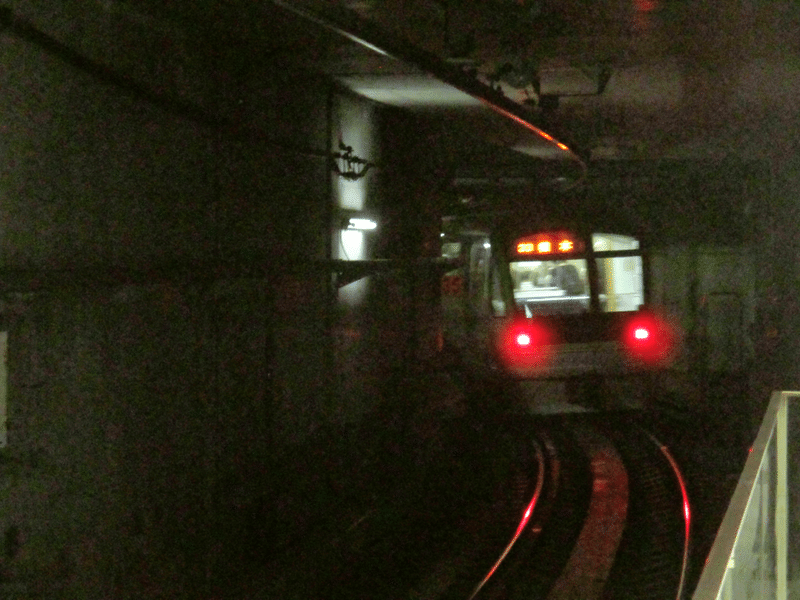

また、七隈線の運転台周辺は軽いコクピットのようになっておりギリギリまで接近して前面展望が楽しめるような設計になっているように仕上がっているのが面白い。勿論、ロープはあったが。

天神南で、乗車した七隈線の電車を見送る。

車両の下にはコンクリート状の板が敷かれているが、コレはリラクション・プレートと言って車両の駆動に欠かせないものだ。

この中には磁気駆動する装置が入っており、車両の中に入っている磁気装置と反応して車両を動かせるようになっている。

七隈線は、その車両面積の小ささを活かして『鉄輪式リニアモーター地下鉄』として開業した。車両の機構としては電磁石を使用して動く地下鉄であり、リニアモーターといえどあくまでも高速走行をしたり車体が浮上したりするわけではない。

この駅の雰囲気に関しては、博多・櫛田神社前で見たようにフレッシュな白い駅ではなく少し蛍光灯に照らされた無機質な感じの、LED発車標がぶら下がる典型的な平成の地下鉄駅といった空間だった。

こうして、地下鉄の延伸開業というのは改めてだがツギハギで開業した区間を見るのが非常に面白い。

そして、自分は天神南の駅を出て仮宿として考えたネットカフェへと向かった。

天神にて

到着した仮宿として選んだ場所では、場所が殆ど埋まった状態だった。それでも、少し余裕が出た金銭で宿泊の代わりに泊まる。

授業中に先生の話を無視して突っ伏す生徒のように頭を伏せて、自分は体力を温存した。九州最後の旅の宿は、簡易的な宿として終了した。同じく、終電を逃した人々が集まってきたのだろうか。多くの人が

「宿はありませんか」

とやって来たが、フラットな寝床が無いとわかった瞬間にネットカフェを出て行った。自分は数少なく、その条件を了承して入店した人間だったのだろう。

そのまま、デカい荷物だけを置いて食事に向かう。地下鉄の出口付近に、屋台を発見した。

「やってます?」

質問した。

「あぁ。もう営業終わったんです。」

「ありがとうございました、すいません。」

その代わりに、写真だけ撮影させて頂いた。この旅では、PayPayドームの現地観戦もしていた。福岡市内といえば屋台…とだけに、こうして観光に近い写真が撮影できたのは良かった。店じまいだけど。

撮影中、店じまいの時に屋台が流していたラジオからエレファントカシマシ/俺たちの明日が流れてきた。自分事だが、この歌を聴いてしまうと中学時代の同級生を思い出してしまう。逸れた人々は、今どうしているのだろうか。自分は、無事に京都へ向かえるだろうか。そんな事を少しほんのり考えて、福岡・天神の交差点を眺めていた。

食事。実は、新幹線車内でお菓子を食しただけで全く何も食べていなかった。本当に内臓を傷つけているというか、抉っていると言うか。可哀想な気持ちにすらなってしまう。

と、深夜料金追加でジョイフルのハンバーグ皿を食した。久々にこうした御馳走を食した気持ちになる。深夜料金込み、とはいえそこまで値段は跳ね返って来なかった気がする。そして美味しい。

そして、ジョイフルのメニューを眺めていると気になる点があった。

まずは大分名物が掲載されていた事。コレに関しては、調査しているとジョイフルは大分県から全国展開されていった事に始まるのだそうだ。なるほどそうだったのか。

そしてもう1つが、ヒカルハンバーグ(ココではヒカルプロデュース)。

関西に戻った少し後、HIKAKINプロデュースのカップ麺・みそきんをYouTuber・ヒカルが悉く酷評するというシーンがあった。そして、その際に飛び火したのがジョイフルのヒカルハンバーグ。

「この世に不味い食事はないし、食事のレベルは向上している」

という世の中なので、そもそもが酷評されても…だったのだろうが、関西に戻った時にヒカルハンバーグが炎上した際には

「あぁ、つい最近見たやつが」

という気持ちになってしまった。しかし、通常の商品とヒカル商品は何が違ったのだろうか?

そして、ジョイフルからは

「いつでも使えるドリンクバー券です。」

と頂く…が、九州中心展開すぎて使う場所に困る。

九州遠征まで取っておきますか…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?