第7回 「プラネタリウム技術史講座」を受けて/「手乗り三球儀」をつくる

技術史を知ることの意味

突然ですが、みなさんは、いわゆる発明家がどのように「特許」をとっているかご存知でしょうか。国によって多少の差はあるものの、「いいアイディア」を思いついた発明者が、特許庁に自分のアイディアを説明する方法は、実は本質的に同じです。発明者は「三つのステップ」で特許庁に自分のアイディアを説明しています。(特許法上は「発明家」ではなく「発明者」という呼び方をされています)

(1) 自分のアイディアの元になった技術、「先行技術」を説明します。

(2) 先行技術の「課題」を説明します。

(3) 「自分の発明と先行技術の違いにより、課題が解決されたこと(課題の解決方法)」を説明します。

特許庁が「確かにあなたの発明は先行技術と十分異なり、その違いによって課題が解決されましたね」と認めたとき、発明者に特許が与えられるわけです。「いいアイディア」を説明する方法はいくらでもあるはずですが、これ以外の方法て説明しても特許庁は相手にしてくれません。

さてここで、前述の説明方法に暗黙の前提があることにお気づきでしょうか。

そうなんです。特許法は制度からして「どんな発明も過去の発明の改良だ」ということを前提にしているのです。これでは過去を超越した大発明の特許が取れないではないか、と心配する方もひょっとしたらいるかもしれません。しかし現実には、今まで多くの画期的発明が生まれましたが、この制度のためにうまく特許をとれなかったということはないとされています。

たとえば、ライト兄弟のフライングマシンの特許821,393は、「飛行機」の開発に画期をもたらした特許といわれます。しかしこの大発明も、通常の手続き通り「(1)グライダーを先行技術として、(2)方向制御できないことを課題とし、(3)たわむ主翼と副翼を備えることでロール・ピッチ・ヨーを制御できるようになりました」という「過去の発明の改良」として説明されて、特許になりました。

このように技術が基本的には改良から生まれるものだからこそ、現在の「方向制御できる動力飛行機」の元には「方向制御できるグライダー(前述の特許発明)」と「方向制御できない動力飛行機」があって、その元には「方向制御できないグライダー」があって……、と歴史をさかのぼることができるのです。

そして歴史を系統立てることで、「そうか、飛行機のすごいところは方向制御できる点にあったのか」と、その技術のコアの部分に気づくことができるのです。

科博「産業技術史講座」基本情報

「科博(かはく)」の愛称でおなじみ、上野の国立科学博物館は、恐竜の化石や動物の剥製が人気ですが、実はもっと守備範囲の広い、科学的な営み全般をカバーするような博物館です。その広大な守備範囲の中には、「産業技術史」も含まれていいます。「産業技術史」セクションでは、様々な技術の歴史を明らかにしようという研究が行われています。国立科学博物館はこの分野でも一級で、ありがたいことに研究成果を一般向けに説明する活動にも積極的です。

普及活動の一環として科博は定期的に一般向けの講座を開いています。講座に出るのが難しい場合は、インターネットに詳細な研究成果の資料(日本語)が公開されているのでそちらを参考にしてもよいと思います。

産業技術史資料情報センター

http://sts.kahaku.go.jp/

(*) トップページ以外のリンク、画像の使用等は禁止されているため、お手数ですが資料や写真等はリンク先をご確認ください。

(*) 「ホーム ≫ 普及活動 ≫ 資料情報 ≫ かはく技術史大系(技術の系統化調査報告書) 分野別全文PDF」でご確認いただけます。

プラネタリウム技術史①「二つのルーツ」

2020年の夏ごろ、私は「プラネタリウム」の技術史講座に参加しました。みなさま「プラネタリウム」とは何だと思いますか。改めてきかれると、ちょっと答えに困りますよね。私もそうでした。

Wikipediaでは「プラネタリウム(英: planetarium)は、投影機から発した光をドーム状の天井の内側に設置された曲面スクリーンに映し出すことで星の像およびその運動を再現する設備あるいは施設を指す。」と解説しています。この現在の形になるまでの歴史をたどって、「プラネタリウム」とは何か考えてみましょう。

「プラネタリウム」は二つの発明が結びつくことで生まれました。

一つは「天球儀」。地上から見える夜空の恒星を球の表面に描いて表したものです。地球儀の柄違いという感じの見た目で、星座などが描かれているものを見たことのある方も多いと思います。

もう一つは「惑星儀(オラリィ)」。太陽を中心とした惑星の動きを機械仕掛けで表したものです。心おどるガジェットですね。私はこちらのデアゴスティーニの製品を思い出しました。

「天球儀」の歴史は古く、AD150ごろには、ギリシアのプトレマイオスが現代と大差ない形式のものを作成しています。恒星の動きは、基本的には北極星を中心に東から西に流れるだけなのでモデル化も簡単だったのでしょう。

一方の「惑星儀(オラリィ)」は機械仕掛けが必要なので、もう少し大変です。このあたりはやはり時計師の得意分野で、17世紀ごろに、イギリスの時計師ジョージ=グラハムが太陽・地球・月の動きのみですが、モデル化に成功しています。この段階では「三球儀」ですね。その後は順調にほかの惑星や楕円軌道も再現して20世紀に入るころには「惑星儀」と呼ぶにふさわしいものができています。

さて、「天球儀」も「惑星儀(オラリィ)」も、天体の動きを外から眺めるものですよね。これらの模型で表現された星は、地上から眺めるとどう見えるのでしょう。当時は想像するしかなかったわけですが、もし「地上から見た星の動きを実際に見られるモデル」ができたら素晴らしいですよね。この課題を足がかりに「天球儀」と「惑星儀(オラリィ)」のそれぞれに、ブレイクスルーが発生します。

まず「天球儀」において、地上の観測者は球の中心に位置しています。なので、球のサイズを大きくして中心に人間が入れば課題は解決です。球の中心から、地上で見える星の様子を見ることができます。こちらは簡単ですね。「星の位置に穴の開いたドームを内側から眺める」形式にすれば、星が光って見えて、見た目の再現度も上々です。1664 年に機械工のアンドレアス=ブッシュが直径4mのものを作成しました。

対して「惑星儀(オラリィ)」は難題です。「惑星儀(オラリィ)」において、地上の観測者は「地球を表す玉」の上で自転しながら、太陽の周りを公転しています。しかも観測対象の惑星たちもそれぞれの周期で太陽の周りを公転しています。だからこそ、地上から見た惑星の動きは、「惑わす星」の名の通り「一見めちゃくちゃに見える」わけです。惑星ごとにばらばらの軌道を個別に機械仕掛けで再現すると、機械部分は大変な大掛かりになってしまいます。皆さんならこの問題をどう解きますか。

1923年、カール・ツァイス社のチーフエンジニアだったフランツ=マイヤーは、ある方法を思いつきます。まず、人間サイズのオラリィを作り天井から吊るします。次にオラリィの「地球を表す玉」にカゴを吊るして人間が乗り込みます。こうすれば、オラリィの機械構造は従来と変わらず、搭乗者からは地球から見た惑星の軌道が見えます。なにせ地球と一緒に自転・公転していますからね。「コペルニクス説のオラリィ装置」と呼ばれたそうです。どうでしょうか。現在ではまず採用されないでしょうが、まさに「コペルニクス的発想の転換」という感じで、私は大好きです。

プラネタリウム技術史②「プラネタリウムの誕生」

そしていよいよ、並走しつつも交わることのなかった二つの技術が出会う時がやってきます。「恒星と惑星の両方を、地上からの視点で、一緒に見たい」という課題が発生するわけですね。「天球儀」部分は簡単ですが、天球儀のドーム形式を基本にすると「惑星儀(オラリィ)」部分でフランツ=マイヤーの方法は使えません。さりとて、地上から見た惑星の複雑な動きを機械装置で再現するのも大掛かりになりすぎです。

この問題を解決したのが、1919年、ワルター=バウワースフェルト(Walther Bauersfeld)による「ドームスクリーンに惑星を光の点として投影する方式」です。これなら、惑星を表す玉を棒で支えて動かす必要はないので、大掛かりな機械装置は不要です。これができてしまえば、惑星の光点に上書きするように恒星の光点を投影することは簡単ですね。こうして、「プラネタリウム」が誕生しました。

プラネタリウムの要点が、「投影方式により、地上から見た恒星と惑星の両方の表示を可能にしている」というところにあることが、おわかりいただけたでしょうか。

当日の講座ではもう一つの柱として、日本のプラネタリウムの開発史を据えていたので、お時間に余裕のある方は上記のHPで資料を眺めてみても楽しいと思います。講師の児玉光義氏は、コニカミノルタでプラネタリウム開発にかかわってきた生き証人のような方でして、質問にも丁寧にお答えいただけて大変勉強になりました。紙幅が足りず、語り足りませんね。

これがほしくなった

今回ほしくなったのは、ジョージ=グラハムの三球儀です。太陽・地球・月のみの動きを再現したオラリィの原型です。最もプリミティブな機械式天文シミュレータといってもいいでしょう。

ジョージ=グラハム(George Graham、1673-1751)はイギリスの時計師です。この三球儀は、こちらも高名な時計師トマス=トンピオン(Thomas Tompion、1639-1713)に師事していた頃のものだそうです。この二人は、脱進器の開発で名前を聞くことが多いですが、生産技術や機械というものの考え方について画期をもたらした人たちだと私は思っています。このあたりのことも、いつか記事にしたいですね。

18世紀ごろの時計師といえば、フランスのアブラアン=ルイ=ブレゲ(Abraham-Louis Breguet 、1747-1823)が思い浮かぶ方も多いと思いますが、時計史上、18世紀はイギリスの飛躍が目を引く時期です。イギリスが覇権国家として頭角を表してきていたのもこの頃ですから、やはり技術は国力の豊かなところで育つものですね。

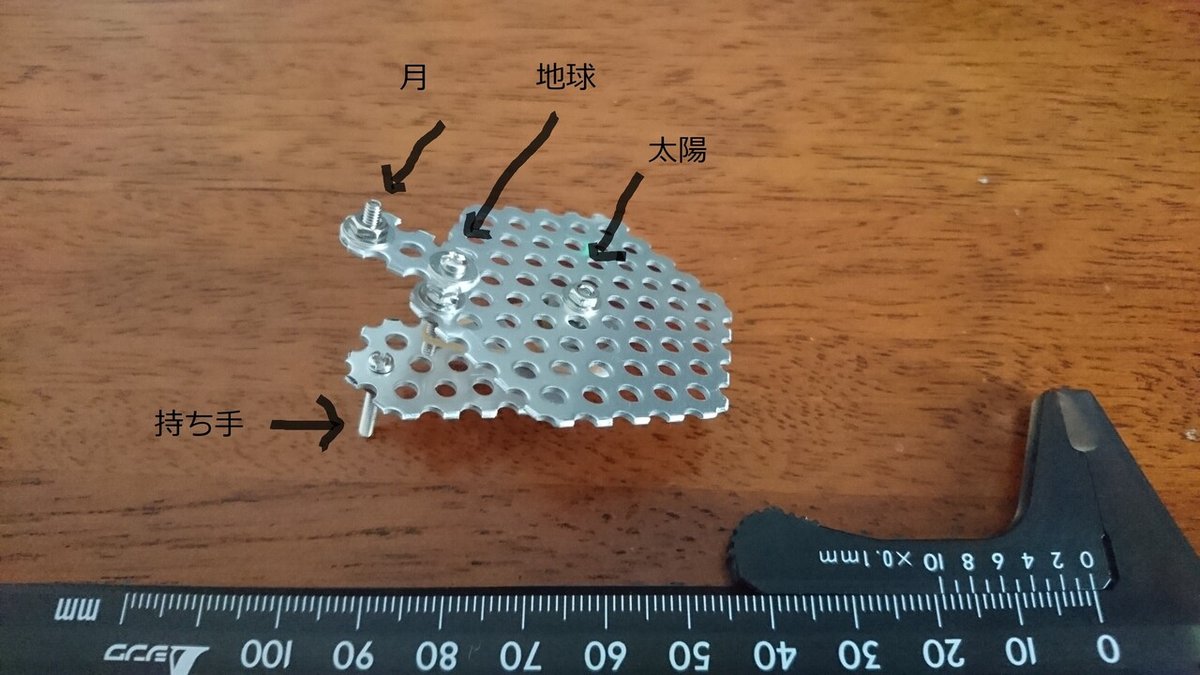

そんなこんなで私の作った「手乗り三球儀」はこちらです。

――みなさまの「?」というお気持ち、よくわかります。実際に妻は、私がリビングに置いておいた「手乗り三球儀」をゴミと間違えて捨てそうになりました。では、こう見たらどうでしょうか。

使い方は、持ち手の部分を左手で持って、六角形のディスクを右手で画面奥に向かって、くるくる回します。これにより、地球が太陽の周りを1公転する間に、月が地球の周りを12公転する様子が再現されます。材料は、アルミパンチング板(パンチ内径:3mm、厚さ:1mm)、ボルト・ナット(2mm)、そしてプラホイール(外径24mm)です。

「手乗り三球儀」の考え方は、七つの部品でみるとわかりやすと思います。①太陽プレート、②地球プレート、③月プレート、④太陽軸、⑤地球軸、⑥月軸、⑦プログラムホイールです。

まず七つの部品を組み合わせて、三つのユニットを作ります。「①太陽プレート+④太陽軸+⑦プログラムホイール」、「②地球プレート」、「③月プレート+⑤地球軸+⑥月軸」です。⑦プログラムホイール以外の緊結箇所は、締めこんだ後に接着剤で固めてしまいます。

三つの部品ができたところで、 太陽軸を地球プレートの中心に差し込み、地球軸を地球プレートの端に差し込みます。ここで、地球軸とプログラムホイールに、輪ゴムを「8の字」にねじってかければ出来上がりです。

見た目は素朴ですが、それでも私はこれを天文シミュレータと言いはりたいです。その理由は「⑦プログラムホイール」です。このホイールの外径(24mm)と、地球軸の径(2mm)の比が12:1となっているために、地球が1公転する間に月が12公転するという動きがシミュレーションできています。プログラムホイールを交換して比率を変えれば、例えば「太陽・木星・エウロパ」の三球のシミュレーションも可能ですよ。もし月とは逆方向に公転する衛星をシミュレーションしたい場合は、輪ゴムを「8の字」にねじらずにかけるとよいでしょう。

動力伝達に、歯車でなく、「プログラムホイール+輪ゴム」を使うことにより、プログラミング(ホイールの交換)が楽になっています。グラハムの三球儀がプログラマブルかどうかは確認できませんでしたが、どうでしょうか、先ほどまでゴミに見えていたものも、科学の目で見ればちょっとした面白ガジェットに見えてきたのではでしょうか。

科学の世界は、最先端がホットな領域であるのは間違いありません。一方で、人が何かを学ぶとき過去を見ない理由はありません。どんな技術も、それぞれの時代でそれぞれの人たちが真剣に課題に向き合った結果の積み重ねです。私はそこに尊敬の気持ちを持たずにはいられません。みなさんが技術の歴史に興味を持つきっかけになれば幸いです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?