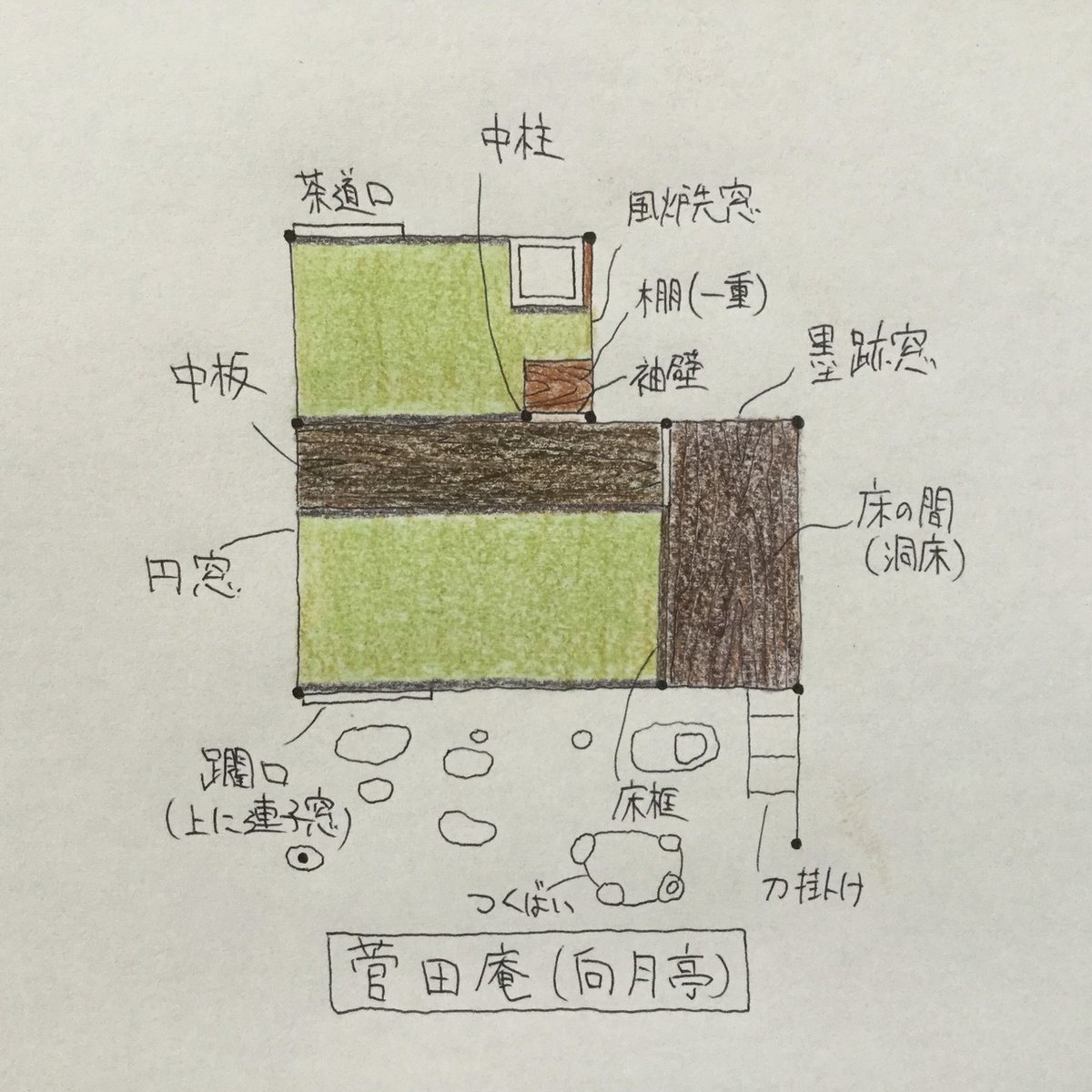

菅田庵(向月亭)

「菅田庵(かんでんあん)」

一畳台目中板隅炉の茶室。

江戸後期の大名茶人で名藩主、松平不昧公の創作。不昧公は、江戸前期の茶人・片桐石州を大変に尊敬したと知られています。

松江藩の財政難を優れた経営手腕で救い、茶の湯では遠州流を入口に、石州流・利休流などにも精通していたといいます。

この菅田庵は庭の構想から建物の配置まで、不昧公が練り上げたそうです。

内部はとてもおもしろいです。一畳台目に中板、通常は中板に炉を切って台目構えとするのが定石ですが、そこに炉は入れず隅炉とし、さらには中柱を立て、一重棚を設けるという破格の構えとなります。

床の間に目を移すと、落掛けや床柱を省略する洞床でありながら律儀に床框を入れ、墨跡窓まで開けています。

躙口の上の連子窓は壁一杯まであけ、開放的な空間に。さらに円窓(まるまど)もあけるなど、粋な一面も。

尊敬する石州や利休を踏襲しながら、独自の侘びを表現した、不昧公の創意が凝縮された席です。

菅田庵がつくられた江戸後期は、茶室が定形化してきたという背景のもと、通例に反発するような創意に満ちた空間。それを、名藩主と知られる不昧公がやるから、なお、おもしろいです。

この茶室は国指定の重要文化財で、島根県松江市に今も現存します。

※追記

2015〜2019年度にかけての修復工事をおえて、2020年11月から一般公開してるそうです(2021年2月現在)。

(松江市のホームページより↓)

(国宝・重文の茶室をまとめています↓)

(茶室の間取りや復原図を元にしたグッズをつくっています↓)

・・

▼茶室建築のおすすめ本一覧です!↓

最後までお読み頂きありがとうございました🍵 記事にスキ(♡)を押すと、「茶室建築のおすすめ本」を紹介します(&励みになります❤)