【読書記録📚】ベーシック・マーケティング【第5章 消費者行動分析】

■記事リンク

●投稿にあたって

●序章

●第1章

●第2章

●第3章

●第4章

●第5章(当記事)

●第6章

●第7章

●第8章

●第9章

●第10章

●第11章

●マーケティング検定3級受験感想

こんにちは。

Remsyです。

第5章「消費者行動分析」の感想です。

尚、文章終盤には、問題集記載の内容も含みます。

(全てネタバレ注意)

■章概要

当章では、消費者行動分析における各種の

●マーケティングにおける消費者行動分析

●ブランド・カテゴライゼーション

●消費者の購買意思決定プロセス

●情報処理アプローチ

が紹介されてます。

■事例

ちょっと前に流行った透明飲料が取り上げられてました。

あれ…最初はフルーツフレーバーウォーターから始まって、

ミルクティーもレモンティーもコーヒーも、

挙句の果てにはコーラも透明になった物が売られてた。

けど、いつの間にか消えてしまったし、

残ってるのは…フルーツフレーバーの水くらい。

この例では大手飲料メーカーの、透明なノンアルビールが取り上げられてます。

職場でも気軽に飲めるように、ペットボトル容器でかつ中身が透明なものとして開発されたのです。

消費者の注意を引き付けるため、詳細は後述しますが消費者の

「ビールは黄金色であり、市販される場合は缶や瓶に入れられている」

スキーマ(知識)とは異なる、スキーマ不一致に基づいて開発されました。

尚、当時、アルコールと同じところに陳列されてました。

筆者曰く本来的ポジショニングという観点でみると相応しくなく、法的に問題はないものの未成年への影響への配慮という別要素が反映されたものであるとのこと。マーケターに対して、自社製品ターゲットの事だけを考えればよいのではなくて、それ以外の消費者(この例なら未成年)についても考慮せよとのこと。

因みにこの商品はその後…SNSを見た限り…散々な感じでした。

■1 マーケティングにおける消費者行動分析

消費者行動分析は非常に広範囲を対象としており、下記3つの分析水準に大きく分けられます。

●消費行動:貯蓄と消費の配分、消費支出の配分等

●購買行動:製品カテゴリ・店舗、ブランドの各選択、購買量/勾配時期の決定など

●購買後行動:使用行動、保管、廃棄、リサイクル、満足、評価、口コミ等

この消費者行動の研究は、マーケティングにおいて古くから購買行動に焦点が当てられ、近年では「使用」という側面にフォーカスした消費研究や口コミ等、購買後の行動に関する研究が多く注目を集められています。

当項では、「消費者知覚」に関して詳細に掘り下げられています。

まず、知覚と知覚バイアスに関する定義を見てみましょう。

【知覚】

人間が外部の情報を意味づけするプロセスであり、情報へ接触し、注意を向け、解釈するという3つの段階で構成される

【知覚バイアス】

刺激に対する人間の知覚が他要因により変化する、解釈の歪み ex.1時間の長さが…講義を聞く1時間と、恋人と過ごす1時間の長さがまったく違って感じられる

知覚には、知覚の選択性(選択的知覚)という特性があります。

●消費者の知覚には、接触した情報のすべてではなく一部にのみ注意を向けるとのこと。

●影響を及ぼす要因には、物理的な大きさ・色・動き等は分かりやすい。しかし、物理的要因だけでは注意獲得の優劣が決まるわけではなく、認知的要因も影響する。カラー映像が続く動画の中で一瞬白黒の場面を流すと消費者が注意を向けやすくなるよう、一連のコンテクストに対して対照的な刺激ほど注意されやすくなる、と説明。対照的以外にも、その場にそぐわない物、違和感や意外性のある刺激も注意を獲得しやすいとのこと

●消費者知覚に影響を及ぼす要因としての認知的要因には、2つの効果がある

・妥協効果:所謂「松/竹/梅」「特上/上/並」のような序列をつけることで、中間に置かれた商品が選択されやすくなるような現象

・魅力効果:例えば商品Aに似てるが明らかに劣る商品Bを追加することで、商品Aがそれ以前に比べて魅力的に感じるようになる現象

【知覚バイアス】

●p.102のような時間感覚に関する知覚バイアスに関しては、情緒的要因が解釈段階に影響を及ぼす好例である。この種のものは購買時や使用時の経験価値を高めることが、商品評価や顧客満足度の向上にとっていかに重要であるかを物語る。ノスタルジーも情緒的要因の一つ

●知覚バイアスの存在は、当該商品が本来有している品質と消費者が近くする品質は必ずしも一致しないことを表す

●マーケティングを行う際、本源的品質を高めると同時に、知覚品質(消費者によって主観的に意味づけされた品質)を高めることが重要課題

●ブランドは知覚品質に影響を及ぼす要因の一つ。ある製品の違いを我々消費者はブランドの手掛かりなしに判断することは困難なため、ブランド付与により消費者は各製品を意味づけ可能。その際、ポジショニング戦略で意図したとおりに消費者が近くしているとは限らないため、知覚マップを用いるなどして、消費者が様々なブランドをどのように近くしているか確認する必要あり

【知覚マップ】

●様々なブランドに対する消費者の知覚を(多くの場合2次元で)図示したもの

●各ブランドのイメージに関する質問項目への回答を統計分析(コレスポンデンス分析、因子分析、MDS等)に欠けることで作成される

●自社ブランドに関する消費者の近くを他ブランドとの比較の中で視覚的に捉えることが可能⇒ポジショニング戦略の方針を決める際に活用しやすい

●競合ブランドの識別、競争所儒教も把握可能⇒その過程で手つかずとなっているポジションを発見することもあるというメリットもある

●デメリット:消費者の態度面は知覚マップ上に表現されない為、態度に関する洞察を得られない。空白領域があってもそこに消費者のニーズや市場の潜在性があるとは限らない

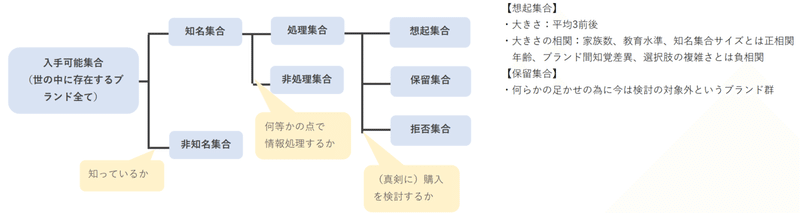

■2 ブランド・カテゴライゼーション

【ブランド・カテゴライゼーション】

●ある製品カテゴリに含まれるブランドの全体を消費者の認知、情報処理、態度等によっていくつかの下位集合へと分類することで整理する枠組み

●当項では代表的枠組みの一つであるBrisoux and Laroche(1980)モデルを説明

●ブランドカテゴライゼーションからの戦略課題

・自社ブランドが非知名集合に入ってれば知名集合へ→

非処理集合であれば処理集合へ→

保留・拒否集合なら想起集合へ導くこと

・非処理集合であるにも関わらずブランド認知を高めるコミュニケーションをやってたら、コミュニケーション目標の見直しが必要

●あらゆるブランドにとって、最終的に想起集合へ入ることが目標である

・想起集合サイズの大体の3枠に入ることが自社製品を購買してもらう必要条件

・自社ブランドをどの製品カテゴリとして消費者に認知させるかという問題が極めて重要

【同化対比理論】

消費者が、各商品の差異をそのまま感じ取るのではなく、ある一定の範囲を境としてその範囲内なら殆ど同じ(同化効果)、逸脱してれば実際より大きな差(対比効果)として近くする傾向を有すること。

同化効果が働けばそれらの類似性に着目し、対比効果が働けばそれらの相違点に着目しやすくなる

●想起集合に入る上で、当該製品カテゴリの中でほどよい異質性を持たせることも有効

→「適度なスキーマ不一致」の創造により消費者の注意を得やすく、かつ情報処理も活発化できるから

【スキーマ】

日常的な行動や特定の事象に関する一連の知識。刺激に対する予期としての機能も果たす

●一致した場合:既存スキーマを適用すればよいので注意を向けられず、情報処理もほとんどされない

●スキーマとは極端に異なる刺激の場合:注意はされやすいものの当てはめようとしたスキーマが間違っていたと判断され情報処理がされなくなる

●「適度なスキーマ不一致」:消費者の注意も引き(知名集合へ入りやすくなる)、既存スキーマとの関連付けを行おうと積極的な情報処理がされやすくなる(処理集合へ入りやすくなる)

■3 消費者の購買意思決定プロセス

現代の消費者が求める商品の品質が、激しい企業競争の中で確実に高まっていることは定かですが、企業にとっては、商品品質・性能・商品に対する消費者の満足不満足のみならず、消費者の購買意思決定プロセス自体に目を向ける必要があるとのこと。

早大の研究所と博報堂の研究所の共同調査(2005)によると、デジカメの最終購買段階で満足している人が93.0%と高い割合でしたが、情報収集段階での満足度が84.8%(店頭)、85.2%(店頭以外)と若干低くなっていたことから、

商品に対する満足度に比べ、購買意思決定プロセスに対する満足度は得られている数値以上に低いことが予想される

との考察結果でした。

それを踏まえ、

・購買意思決定プロセス途中で起こる問題により、自社顧客or見込み客が他社に浮気しかねない

・消費者購買意思決定プロセスに関する理解が非常に重要な課題である

と警鐘。

【CDP(Consumer Decision Process)モデル】

●消費者意思決定プロセス研究にて提示されている、消費者がどのように意思決定を行っているか解明し、マーケティングに役立てるためのモデル

●マーケターにとってのメリット

(1)消費者の商品購買/非購買理由に関して考察可能

(2)追加的購買促進方法の発見

(3)製品開発において重視すべき属性の把握

(4)消費者が欲している情報を効果的なフォーマットで提供可能、等

CDPモデルを下図にまとめてみました。

【上図の補足】

・情報探索には、内部探索(記憶の中から関連する知識を引き出す)、外部探索(他者、ネットから情報収集)の2種類

・購買段階で、購買決定後には2つのフェーズに分かれる。

○購買時期(When)及び購買チャネル(Where)の選択

○購買チャネル内(How)における選択。購買商品・購買量・支払方法の選択

尚、購買する商品は選択肢評価段階である程度決定されることが多いが、販売員・陳列・POP広告などの影響を受けてこの段階で最終決定される

・問題解決のパターンは下記3点に大別

○拡大的問題解決:情報探索や選択肢評価に時間をかけて慎重に解決策を探る。高額商品・当該製品カテゴリに関する知識が乏しい場合に行われる傾向

○限定的問題解決:既有の評価基準・選好に基づき、一部の情報を基に問題解決がなされる

○日常反応行動:情報探索・選択肢評価に殆ど時間をかけない。低価格で購買頻度の高い製品カテゴリの購買においてよく見られる

消費者の満足度を決定づける最も重要な要因は製品パフォーマンスに対する消費者の知覚とのこと。

期待不一致モデルによりますと、消費者の満足度は購買前の期待と実際に得られた製品パフォーマンスの差によって決定されることもあれば、期待が直接満足度に影響を及ぼすこと、こうした現象は期待が自らの消費経験を解釈する際にバイアスを与えることで生じる、とのことです。

これは、プロ野球球団(=意味合い的には消費者)が現存の助っ人のほかに毎年新たな助っ人外国人(=製品・サービス・人材)を雇い、ファンからの期待(≠購買前期待)通り活躍できるのか、それとは裏腹で活躍できずじまいなのか、それともあまり期待されてなくてもいざ蓋を開けたらものすごくバリバリ活躍したのか、とのことに…似ているような(そうでなかったら申し訳ない)。

また、選択肢評価段階では、消費者が想起集合の中から購買する商品を選ぶ際に行われる、決定方略という心理的操作があります。

様々なタイプがあって各選択肢に対する評価が同一であっても、最終的にどの商品が選択されるかは、用いられる決定方略のタイプによって異なるのです。

各決定方略タイプと傾向についてまとめました。

【決定方略タイプ・傾向】

●加算型:各選択肢が全属性に渡って検討され、総合的に最も好ましいと判断された商品が選択される

●加重加算型:複数の属性について、当該属性の重要度(好ましさ)と当該商品が有する属性水準を掛け合わせたものを足し上げ、その結果高得点商品が選択される

●連結型:検討される属性それぞれ必要条件となる水準が設定され、全必要条件を満たした最初の商品が選択される

●分離型:検討属性について其々十分条件となる水準を設定し、どれか1つの条件でもクリアする商品があればそれを選択する

●辞書編纂型:最重視属性において最高評価商品が選択される。その際、最重視属性評価で同等水準を有する商品が複数存在したら、次に重視する属性の評価で決定、それでも決まらない場合はその次の属性で…というように最終的に1つの商品に絞られるまで繰り返される

●感情依拠型:過去の使用・購買経験から、最もお気に入りのブランドが選択される

・上記以外の方略を用いる消費者や複数方略を掛け合わせて意思決定を行う者もいるし、同一消費者でも状況により異なる方略を用いる場合もある

・選択肢が複雑であったりあまり重要でない購買の場合⇒感情依拠型、辞書編纂型等認知的負荷の低い決定方略が用いられやすい

・こだわりのある商品、重要な購買の場合⇒加算型・連結型のような認知的負荷は高くても失敗の可能性が低い決定方略が用いられやすい

■4 情報処理アプローチ

消費者意思決定研究におけるモデルをまとめてみました。

●S(Stimulus)-R(Response)モデル:1960年代に精力的に取り組まれたモデル。どのような刺激に対してどのような反応が生じるかを解明する研究

●S-O(Organism;生活者)-Rモデル:消費者の内的な反応過程を解明しようとするモデル。代表的なものにハワード=シェス・モデルがあり、刺激と反応の間に介在するプロセスを消費者の「知覚」と「学習」のメカニズムによって説明する概念モデル

●情報処理モデル:1970年代に登場し、現在に至るまで消費者行動研究の主流モデル。従来上記2点が与えられた刺激に対して何らかの反応を示す受動的な消費者像を想定していたのに対し、自ら積極的に情報を探索し処理する能動的な消費者像を想定。消費者は感覚を通して様々な外部情報をインプット、その情報を脳の短期記憶で長期記憶に保存されていた内部情報と統合し、行動(=アウトプット)を決定。これら一連の記憶が長期記憶に保存され、次回意思決定時に内部情報として活用

続いて、消費者関与概念の説明に入ります。

「関与」は、

●とある対象物や事象と消費者の関わり合いの程度

●関与が高まると一般的に、消費者の注意、短期記憶、情報探索量が増加し、情報処理の深さ(精緻化レベル)が深まり、豊富で複雑な知識が形成される、

とのこと。

それと、消費者購買行動の関係を、

●消費者関与の高低

●ブランド間知覚差異の大小

の2軸でまとめられたものが、

「アサエルの購買行動類型(1987)」です。

図に沿って各領域に関して説明しましょう。

(1)複雑な情報処理型(消費者関与高、ブランド間知覚差異高)

消費者は複雑な情報処理を行って購買

⇒あらゆる顧客接点での適切な情報提供を心掛ける必要あり

(2)バラエティ・シーキング型(消費者関与低、ブランド間知覚差異高)

消費者が特定製品カテゴリの購買において刺激・多様性を求める傾向

⇒製品のバリエーションを増やすライン拡張が戦略的に重要度を増すことに

(3)認知的不協和低減型(消費者関与高、ブランド間知覚差異低)

●認知的不協和:事故内部で矛盾が生じ、心理的緊張が高まること。それが生じると、人間はそれを低減させるような行動・思考をとる

⇒広告は認知的不協和低減の有力なツール!

(4)慣性型(消費者関与低、ブランド間知覚差異低)

消費者が普段購入する商品や特売商品を購買するといったような慣性的行動

店頭プロモーションの重要性が相対的に高まる

■問題集より

当章を学習、読み込んで暫く経ち、

一度問題集の問題を解いてみましたが…

なんと、

当該章の設問12問中、4問しか正解してない!

という事態に。

全然頭に入ってこなかったのか、

それとも復習を怠ってしまったのか…と

考えている最中、

実は、「ベーシック・マーケティング」に掲載されていない範囲の

問題が4問ありました!

その内容が、

●解釈レベル理論(対象との心理的距離によりその対象の捉え方が異なる)

●マズローの欲求階層理論

●準拠集団が消費者の購買に与える影響

●プロスペクト理論(利得と損失に対する人間の感情の変化)

とのこと。

このうち、マズローの欲求階層は有名で、

緊急度の高さから

「生理的(飲食睡眠)⇒安全(衣・住)⇒社会的(帰属など)⇒尊敬(承認、地位等)⇒自己実現(自己発展等)」

と構成されます。生理的~尊敬までを「欠乏欲求」、自己実現は「存在欲求」とされます。

続いて解釈レベル理論。

近年社会心理学や消費者行動学で取り上げられている理論であり、

マーケティングでも消費者の思考を知るうえで有効な概念です。

当概念は人々による出来事の解釈がその出来事と現在の自分との心理的距離に影響を受けることを示したもので、即ち直接経験している出来事は自身と「心理的距離が近く」、経験していない出来事は「心理的距離が遠い」、と解釈。

解釈レベルの特徴は、下表のとおり。

3つ目は、準拠集団の件。

●準拠集団:個人が自分や他人を評価したり、個人の態度形成や行動に影響を与える集団

●準拠集団の影響

①情報的影響:自分が関心を持つ集団から何かしらの情報を得て、消費に役立てる場合

②規範的影響:当該社会集団が持つ個人への期待を自分の消費生活へ反映させることで、賞賛されることを希望する行動

③価値表出的影響:ある社会集団の持つ価値観に個人の価値を同一化する事

●準拠集団が商品やブランドの選択に与える影響基準

①選択した商品が必需品か非必需品か

②選択したブランドが準拠集団の目に触れるか否か(視認性/プライベート)

この2軸で分けると、4つの領域に分かれます。

●一般的必需品(商品選択弱、ブランド選択強)

ex.腕時計、自動車

●個人的必需品(商品選択弱、ブランド選択弱)

ex.マットレス、冷蔵庫、下着

●一般的贅沢品(商品選択強、ブランド選択強)

ex.別荘、フィットネスクラブ

●個人的贅沢品(商品選択強、ブランド選択弱)

ex.ホームシアター

最後に、プロスペクト理論。

「利得」と「損失」に対して、人間がどのような感情(価値)の変化を引き起こすかを示したものです。価格決定理論として良く用いられているものでございます。

特徴は以下の通り。

●消費者が製品やサービスの価値の高低を決める場合、消費者が期待する価格である「参照点」を基準に判断していると考えられる(ゼロが基準ではない)

●利得と損失により消費者が感じる価値の変化は非対称。

その変化は利得よりも損失の方が上回る。

これはプロスペクト理論が「損失回避の法則」と呼ばれる理由。

⇒消費者は利得で得られる満足感よりも損失を避けたいとする気持ちの方が大きい!

⇒損失回避に基づいた心理的作用は「保有効果」と呼ばれ、それが強いと自己所有物を捨てることは「損失」として捉えられるため、損失回避の法則が働く

●利得/損失が増加すると、同じ割合の変化であっても、消費者が価値を感じにくくなる

●プロスペクト理論を踏まえたマーケティングを考えた場合、顧客の持つ参照点がどこにあるかを認識して、製品やサービスの価格付けを行う必要がある

ご参考までに問題集のリンクも貼っておきます。

いかがだったでしょうか。

この章は、最初に問題集を解いてみて

あまりにも正答率が低くて

問題集の問題を1問1問深堀しようと思ったきっかけの章でした。

どっかで穴ができてしまうとそれが

不合格に繋がってしまう。

復習は大事やなって思った章でした。

それでは、また。