【作家が語る創作のヒント】そこにある、えもいわれぬ雰囲気に言葉を与えて形にしたい~作家・高楼方子『トムと3時の小人』~

今年6月にスタートした小学校中学年向け読み物「GO!GO! ブックス」シリーズ。

その記念すべき1巻目『トムと3時の小人』の刊行を記念して、作者・高楼方子(たかどのほうこ)さんにお話をうかがいました。

お話の中でトムが小人といっしょに食べるお菓子を囲みながら、オンラインでの「3時のお茶会」スタイルで開催! 高楼さんには、本がずら~っと並んだ素敵なご自宅からご参加いただきました。

『トムと3時の小人』の制作過程のエピソードはもちろん、アイデアの源や、ふだんの執筆時のご様子まで、創作をする上でのヒントをたっぷりお話しいただいています!

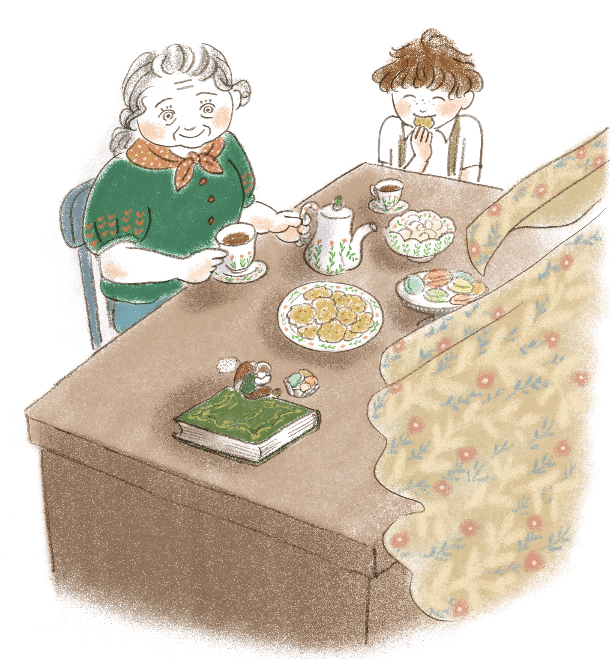

『トムと3時の小人』より/絵:平澤朋子

高楼方子(たかどの・ほうこ)

函館市生まれ。絵本や物語に『まあちゃんのながいかみ』『緑の模様画』(以上福音館書店)、「つんつくせんせい」シリーズ(フレーベル館)、「へんてこもりのはなし」シリーズ(偕成社)、『わたし、パリにいったの』(のら書店)、『ニレの木広場のモモモ館』(ポプラ社)などがある。

好きなお菓子は、美味しいフルーツケーキ。

ポプラ社 松永 緑 :担当編集

大学卒業後、児童書の出版社に入社以来、編集者歴30年以上。絵本から長編まで創作物を担当。高楼さんの著書では『ニレの木広場のモモモ館』など担当。

好きなお菓子は、レモンのクッキーやケーキ。

ポプラ社 上野 萌 :担当編集

2013年ポプラ社入社。幼児向け書籍の編集を経て現部署へ。本作が高楼作品初担当。実は、このお茶会で作者と初対面を果たす。

好きなお菓子は、にんじんケーキ。

ポプラ社 楢原直子 :担当デザイナー

ポプラ社入社後、児童書編集を経て心機一転、社内デザイナーに。『ニレの木広場のモモモ館』のデザインも手がけている。

好きなお菓子は、ポテトチップス(うすしお味)。

あらすじ

小学生のつとむが古道具屋で見つけた、赤い表紙の本『トムと3時の小人(下)』。図書館で同じタイトルの本を読んでみると、それはトムという少年と「3時の小人」との出会いと別れの物語でした……。つとむと、つとむが読んだ本の主人公トム、ふたりの少年の物語が交錯する、心ときめくファンタジー。

GO!GO! ブックスシリーズ

2021年6月にスタートした、中学年向け・創作読み物の新シリーズ。

幼年童話を卒業して、次にもう少し長いものを…と思い始めた子どもたちに向けて、全ページカラー、漢字すべてにふりがな付きなど「読みやすい」「選びやすい」工夫をこらしている。

********************

3時のお茶会、スタート!

松永: まずは『トムと3時の小人』刊行おめでとうございます! ありがとうございました!

上野&楢原: ありがとうございました!

作中でトムも飲んでいたコケモモのジュースで乾杯!

左上/高楼さん 左下・右上・右下/順にポプラ社 楢原・上野・松永

高楼: 今日のために、おいしそうなお菓子や飲み物を用意していただき、ありがとうございます。食べてしまう前にと思って、さっき写真を撮りましたよ。

高楼さんのお宅のテーブル。まるでおとぎ話の世界のよう!

ポプラ社側はこんな感じ。できる限りがんばりました(笑)

松永: 今回はシリーズコンセプトもあって、全ページカラー印刷の本を作らせていただいたわけですが、できあがった本を読んで改めて、なんて豪華な、幸せな本になったんだろうと感じています。

高楼: 読み物で全ページカラーの本なんて、まずないですよね。そのおかげで、本の中でつとむが読む古い本の部分を、まる一冊再現するというデザインにもしてもらえました。全ページがカラーだという利点を思い切り活用した本になりましたね!

作中作『トムと3時の小人』部分。古い別の本を開いているようなデザインになっている

楢原: この部分のデザインについては、高楼先生にもたくさんアイデアをいただいて、すごくありがたかったです。

高楼: でも初めは、ページの縁だけを囲み線のように入れてもらうくらいしか考えていなかったんです。楢原さんが、それならばこうしたら? と本全体を見せる案を出してくださったので、それなら少し丸みをつけてとか、本の周囲を白く残して…などと、次の段階に進めたんですよね。いろんなことって、ちょっとずつ前に進んでいくもので、初めから最良の形を思いつくわけではありませんよね。ここは改めて見ても、最後まで粘ってよかったなと思うところです。

とにかくこの本は、全ページに絵がつくのですから、平澤さん(絵をご担当くださった平澤朋子さん)に負うところが非常に大きく、すべて平澤さんのお陰といいたいくらいです。しかも、いちばん最初、ラフのときにテキストをぜんぶ手書きで書かれていて! まさかこんな長いお話で! と、お仕事に注がれる熱意や勢いの凄さに驚きました。

松永: 100ページもあるのに、すべて手書きでレイアウトなさるなんて、これはわたしもはじめての体験でした。きっと高楼さんの文章を手で書くことで、物語の世界をご自分の中に取り込んでいかれたのだろうなと思います。

手書きレイアウトの一部

上野: 平澤さんの絵の中で、特にイメージにぴったり! と思われたシーンはありますか?

高楼: ほとんどがイメージ通りでした。仄暗さとか古色蒼然とした感じなどを、ちゃんと表現してくださっていて。でもあえて一番というなら、それは、暮れなずむテラスのシーンですね。

夕ご飯のあと、トムとフローラおばさんが、気持ちのいい空気に包まれて、お茶とコケモモのジュースを飲んでいるんですけれど、ここはもう本当に、暑い夏の日が終わってあたりはしんとなり、風や夜の草花の匂いが漂ってくるような感じがしますね。

トムの手にはコケモモのジュース!

楢原: そうですね。ここはデザインするときに文字に白フチをつけていて、読みづらいかなと思ったんですけれど、この夜の雰囲気をそのままに残せて、やっぱりよかったなと思います。

「枠」との出会いからお話が生まれた

上野: さて、今回は、GO!GO! ブックスという新しいシリーズに向けた作品を……とご依頼したのですが、「本」をテーマにしたお話をいただいて、新シリーズスタートとなる作品として特別な意味を感じています。この作品を生み出すにあたって、何かきっかけはあったのでしょうか?

高楼: 「本」がテーマになったのはまったくの偶然なんです。ファンタジー作品をと依頼されて、どんなお話にしようかなあとつらつら考えているとき、たまたま読んでいた本に触発されて、あっ、とお話を思いついたのですが、読んでいた本というのが、「本」をめぐる作品だったので、これもそうなったのです。

フランスの作家・ネルヴァルの『火の娘たち』に収録されている「アンジェリック」という作品なんですけど。

『火の娘たち』ネルヴァル/作、岩波書店、2020年

19世紀前半のフランス幻想文学の作家・ネルヴァル珠玉の作品集。収録作の1つ「アンジェリック」には、蚤の市で見かけた本を求めて図書館に行くが、その本をなかなか見つけられない、というエピソードが登場する。

高楼: このお話の「構え」がとてもおもしろいなと思って、この構えを真似してみたいと思ったんです。主人公が、古めかしい図書館に本を探しに行くと、それじゃない別の本に出合い、読んでいくという……。

上野: その出会いのおかげで、『トムと3時の小人』の原稿をいただけたとは! とっても幸運なめぐり合わせでした。高楼先生の場合、今回のように「枠」から作品づくりがはじまることが多いのでしょうか?

高楼: いえ、今回はたまたま、「枠」でしたけど、書きたいという気持ちになるのは、「あ、これおもしろい」とか「何かいい感じ……」と、心がわくわくっとする何かに出会ったときです。本の一節だったり、ある情景だったり、語られた言葉だったり、音楽だったり、匂いだったり、いろいろですが、わくわくさせてくれた、そのちょっとした欠片やぴかぴかっと光っているように見えるところに飛びついて、逃げていかないようにきゅっと尻尾をつかまえて、そこを広げていって物語をつくっていく、という感じです。

『トムと3時の小人』は、この「枠」を使ってみたいとまず思い、主人公を子どもにして、それから主人公が読む本のストーリーをどうしようかと考えました。本のストーリーは、いくつか考えましたよ。

一同: えー! そ、そちらも読んでみたいです……!

高楼: でも、全体の原稿枚数が50枚ということが決まっていて、「枠」もあるわけだから、本の中の本は、せめて、へらっと力がぬけたような、ちょっとふざけたお話がいいように思い、へんちょこりんな小人の出る、今のトムのお話になりました。この、夜の3時に懐中電灯で顔を照らす小人というのは、うちの父がモデルなのです。

ハト時計の中に住んでいる小人。昼の3時と夜の3時にハトに乗って飛び出してきて、こっそりトムにいたずらをする。

高楼: 晩年の父は、懐中電灯を持つのが好きで、いつもポッケに2つ3つ入れ、夜は枕元に置いていたんです。そして夜中に目が覚めると、母の顔をぱっと照らすんですって。母は、まぶしい、やめて~と怒るのですが、父はふ~んっとすまして、また寝るらしいのです。私はこのエピソードがなんか好きで、思い出してはプッとひとりで笑ってました。それで、あ、そうだ!と、これをお話に使うことにしたんです。

松永: まさか小人のいたずらに、モデルがあったとは! お話が生まれる背景には、いろいろなめぐり合わせがあるんですね。本当にふしぎだなと感じます。

高楼: おかしいことって、いろんなところに転がってますよね。

雰囲気に言葉を与えて形にしたい

高楼: そもそも私の場合は、何か言いたいことがあって訴えるために書くことがあまりなくて。そこにあるふわっとしたもの、えもいわれぬ素敵な雰囲気に言葉を与えて形にしたい、という気持ちのほうが大きいように思います。

ストーリーはもちろん大事だし、誰だっておもしろいストーリーを読みたいわけだけど、そのストーリーをくるんでいる「お話の世界」に、そこだけの空気を漂わせたいというか……。遠い昔の思い出とか、点描画が視点を引いていくと全体がふわっと浮かび上がってくるような感じとか、幸福感とか、そういった「気配」のようなものを、小さい子どもが読む本であっても、籠めることができたらなあと思っています。本の記憶って、そういうものに包まれてるんじゃないかしら。

主人公のつとむが『トムと3時の小人』と出会うところ。気配に満ちた、とても印象的なシーン

頭の中で熟してから文章へ

松永: そのように、「枠」などの手がかりやキャラクターが見えてきたところで執筆にとりかかるのでしょうか? 書き出すときの、何かお決まりのルーティーンはありますか?

高楼: お決まりのルーティーンというようなものはないです。それと、実際に書き始めるのは、ず~っと考えたあとからです。頭の中で、筋を順番におさらいして、ノートにプロットのような形でメモしています。そして、全体像がだいたい掴めて、自分が何をしたいのかもだいたいわかって、機が熟してきたなと思ったら、物語の頭から原稿として書いていきます。

「行き先がわからなくても、とにかく書き始める」というやり方は、私は「ケチ」なので、もし途中で立ち行かなくなったら、書いた分損しちゃうわけで、もったいなくてできないのです。作品の地図みたいなものが頭の中やノートにほぼできあがってはじめて、パソコンに向かいます。

でも実際に書いてみると、内容はわかっていても、言葉としては、そこで初めて生まれてくるものなので、文にするとこうなるのかとか、思ったように描けてないとか、目論見と違うけどこっちのほうがいいみたいだ、などと初めて見えてくるので、その都度その都度生み出していく、最前線の緊張感と面白さはあります。でも、頭の中におおよその地図があるので、すっかり迷子になるということはないです。書いてみたらピンと来なくて、変更することも、そりゃあありますけど。

松永: その作業の結果を、私たちは極上の果実のように味わっているわけですね。思いつきでは決してなくて、綿密な創作の作業で培ってこられたものが、1つの物語として結実しているのだと感じます。

楢原: 今回お話をお聞きして、50枚という短い作品の中にも、しっかり奥行きが感じられる理由がわかったような気がしました。

頭の中で熟してきた、その結晶がこうして本に……感動!

おもしろいと感じることから始まる

高楼: すべてを自分で思いつくのって限界があって、さっきも言いましたが、何かに触発されることで、自分の中に眠っていて気づかなかったものが揺り起こされて動きだすのですよね。自分の精神状態が活発になり、新しいものを創りたくなる感じが好きです。それに、おもしろい本を読むと、私もこんなのを書きたい! と単純に元気が出ます。おもしろくないものを立て続けに読むと、逆に萎えてしまいます(笑)

楢原: おもしろいと思うって、喜びですもんね。心からおもしろいものに出会ったときは幸せになれますよね。

高楼: そうなんですよね。目からウロコ、というような文に出会ったときなども嬉しいですよね。ハッとして、ますます、のめりこんでしまいます。

松永: その、のめりこむ様子がまさしく、今回の本のラスト、つとむくんが「本は作者がいるから生まれるんだ!」と気づいていくプロセスで描かれていますね。

その気づきのシーン。パラパラと本をめくるような挿絵が印象的

上野: 高楼先生ご自身は、「作者」をはじめて意識した思い出はありますか?

高楼: 小学校6年生でリンドグレーンの「カッレくん」のシリーズを読んだときです。

『名探偵カッレくん』リンドグレーン/作、岩波書店、1965年

高楼: 作者を意識して本を読む、というのはそれまでもありましたけど、「書く」という肉体的な動作としての創作に気づいたという意味では、「カッレくん」シリーズを読んだときでした。たとえ心の中にお話があっても、その人が、一字一字、最後まで手で書いていくという作業をしなければ、形にはならず、お話は現れないんだなあとしみじみ思いました。その思いが、つとむの台詞になっています。

★ちなみに、新装版「カッレくん」シリーズの挿絵を描かれているのは、なんと本作でもお世話になった平澤朋子さん! 嬉しい繋がりを発見。

『名探偵カッレ 城跡の謎』リンドグレーン/作、岩波書店、2019年

お話の中に引き込まれる体験をしてもらえたら

上野: 最後に、これはぜひ今日お聞きしたいと思っていたのですが……読書がそんなに得意ではない子にとって、本を選ぶのって、とても難しいと思うんです。そこで、自分にぴったりな本を選ぶコツがあれば、ぜひ教えていただきたいです!

高楼: 私が子どものときにどう選んでいたかというと、ひとまず冒頭文、最初の1行を読んでみて、おもしろそうだったら読むというふうでした。でもこれは、成功率、半々くらいだったかしら。初めはいい感じなのに、だんだんしゅるしゅるしゅる~と、つまらなくなっていったことはよくありました。

……そうですね、読む前から、自分にぴったりの本がわかるなんてことは、まあ無理な相談なわけですが、少なくとも勘を養うことはできるでしょうね。それは、これ面白かったなあという本に何回か出会うことです。するとそのうち嗅覚が働いて、これは好きそうだという匂いを何となく嗅ぎ取れるようになるんじゃないかしら? とはいえ、何度もはずれると思いますが。でも、そんなときは、自分のせいじゃなく、本のせいだと思って放りだせばいいと思います。

松永: 面白そうだなと思ったらどんどん読んで、合わなかったらやめてもいい。そのほうが、中学年くらいの子どもにとって、読書が楽しいものになりますよね。

高楼: そうですよ。お話のおもしろさに引き込まれると、現実とは全く違う時間や空間を生きている、というような、読書ならではの豊かな感覚や体験を持てますよね。

長いお話を少しずつ読み始める年ごろって、だんだんそれが、わかってくるころだと思うんです。だからこの『トムと3時の小人』も、そういう体験のきっかけになるといいなと思います。

********************

★たくさんの創作にまつわる秘密をお話しくださった、高楼さん、ありがとうございました!

★「GO!GO! ブックス」のシリーズロゴについて、こちらの記事でもご紹介しています。合わせてぜひご覧ください!