「なぜ、何を、どのように」 質問の角度を変えてみよう

組織における対話とか多様性が重要っていたるところで言われていますよね。でも、なぜそれが大事なのでしょうか。

今回も「学習」という視点から対話・多様性の重要性について探っていきます!

グループ・シンクという罠!

私のnoteでも以前取り上げましたが、同質の集団でいると考え方が似てきます。

なぜ似てくるのかというのは、脳科学的に言えば脳波が同調して云々となるし、文化人類学的に言えば同一の思考様体を持ち云々というでしょう。

運動会とか文化祭を思い出して下さい。

何かイベントがあったり、共通の目標意識があったら、クラスの結束が強まった気がしませんでしたか?

社会学語では「集団凝縮性が高まる」とか言ったりします。

同じ背景を持った集団では思考様式が似てくるんですね。

あまり深く突っ込みませんが、その求心力を高める装置がアイコンだったり儀式だったりします。

例えば、クラス旗だったり、クラスのTシャツだったり、組織でいえば社章バッチだったり・・・

僕の母校には慶早戦の前に日比谷公園で泳ぐという古き良き習わしがありましたな(遠い目

人によって注目する点が異なる

2003年にリチャード・ニスベット教授と増田貴彦教授によってなされた研究では

西洋人は、ある対象物に注目し、その属性を分析し、分類して、その行動を支配するルールを見つけ出そうとする傾向がある。ルールには形式論理も含まれる。原因究明は対象物だけに集中する傾向があり、そのため間違うことが多い。東アジア人は、広い知覚と概念に注意を払い、関係や変化に気づき、カテゴリーに属するのではなく、家族のような類似性に基づいて対象をグループ化する傾向があるようだ。

という非常に興味深い報告がなされています。

興味深い。文化によって観る視点が異なるらしい。

— Kazuya Takahashi | 髙橋一也@ELSA (@kz8_takahashi) December 30, 2021

西洋の文化圏では「もの」に注目して分析を行い、東洋の文化圏では「背景」に注目する傾向があるようだ。

魚そのもに注目するか、魚が泳いでいる様子に注目するか、文化によって左右されるみたい。https://t.co/w73H2PWsPf pic.twitter.com/rW1CcUHMf9

この研究自体、かなり大雑把なのでツッコミどころ満載なのですが、言わんとしていることはかなり同意するところがあって、恐らく読者のみなさんでは

あー、あの人、理系だから数字の理詰めで話すよね

とか

芸大卒だから、物事を見る視点面白いよね

みたいな会話に出くわした・耳にしたこと、どこかであると思います。

ここで重要なのは、その人が培ってきた文化背景によって目の付け所が異なるということです。

質問の仕方で脳の活動部位が変わる

脳のメカニズムについては諸派から様々な提案がなされているので、ここではザックリとしたところで終わります。

情動(emotion)の研究では脳のメカニズムは4種類あると一般的に言われていています。(何が一般的なんだ!、というツッコミはかわします)

①セイリエンスネットワーク(salience network)

②メンタライジングネットワーク(mentalizing network)

③ミラーニューロンネットワーク(mirror neuron network)

④デフォルトモードネットワーク(default mode network)

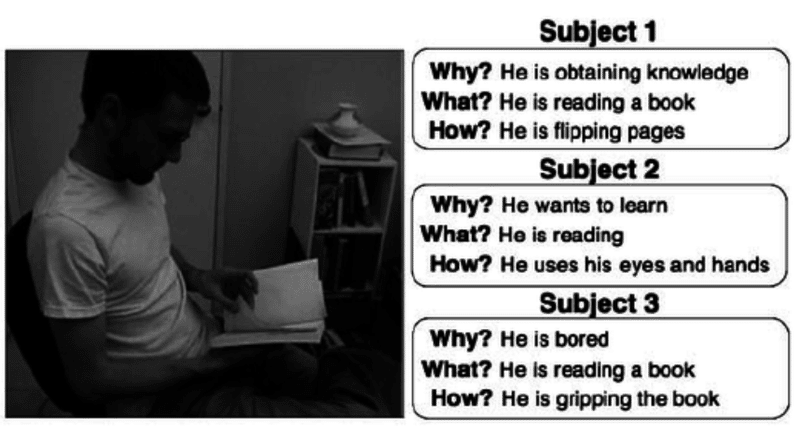

Caltechで教鞭をとるSpunt教授らの研究によると、写真のような

男性が本を読んでいる写真

でも、

なぜ読んでいるのか

何を読んでいるのか

どのように読んでいるのか

と問いの視点を変えて質問をすると、脳の活動部位が異なるようです。

「なぜ〜」という質問では、2の相手の心を読み解こうとする部位が活性化し、「どのように」という質問では3の相手の行動をシュミレートする部位が活性化したそうです。

つまり、質問の仕方を意図的に変えることで、異なる脳の活動を刺激することが出来るんですね。

なぜ多様性・対話なのか?

もう答えは分かりましたよね!

同一集団だと同じ思考に偏ってしまう

異なる文化背景によって目の付け所が異なる

質問の仕方を変えることで脳の様々な部位を使うことが出来る

文科省が提唱する「主体的で対話的で深い学び」というのがあります。

今回、「主体的」ってところには触れませんでしたが、後者の「対話的で深い学び」というのはちょっとした心がけで出来そうですね!

ぜひ、学校でも職場でもやってみてください。

なぜ、何を、どのように、様々な視点から質問の仕方を工夫してみてください。

いろんな人が集まって、対話が繰り広げられるとこういう問いかけが自然に出来るんでしょうね。

--

pic

Thanks to

on Freepik

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?