子どもと創るみんなの居場所|カメラマンとめぐる尾道_最終回(浦崎町)

今回は全8回のシリーズ企画最終回。

尾道にゆかりのあるプロカメラマンと、尾道市地域おこし協力隊が市内をめぐり、各地で撮影した場所やひとの情報、撮影について学んだ内容をinstagramとnoteマガジンで発信します。

この企画の投稿や記事を見ながら、カメラ片手に尾道各地をめぐってみてくださいね(尾道への交通手段をまとめた記事はこちら)。

1. エリア・テーマ・講師のご紹介

最終回となる第8回の舞台は、浦崎町(うらさきちょう)。

尾道の「飛び地」とも言われる浦崎町は、陸から行くには隣の福山市を経由します。沿岸部には、海を一望できるベラビスタスパ&マリーナ尾道や、豪華客船guntuの発着地があり、国内外から多くの方が訪れています。

また、観光地である一方で、希少品種のいちじく「蓬莱柿(ほうらいし)」の一大生産地の側面もあります(詳細記事はこちら)。

全8回の企画のうち、初回はカメラの基礎知識を学ぶ座学、2回目以降は実践編で市内各地を撮影しながら撮影方法を学びます。各回研修テーマを設けていますが、第8回のテーマはこちらです(テーマの一覧)。

〈第8回のテーマ〉

光のコントロール

今回の講師は、東京の映画会社で勤務後フリーに転身し、数多くの国民的ドラマやCM、人気歌手のMVなどのカメラマンを勤めた後、現在地元の広島を中心に写真、動画、ドローン撮影で活動中の信重直希さんです。

2. カメラ研修

内容に入る前に、研修の大まかな流れを改めてご説明します。

まず「①全員で被写体を撮影」し、「②協力隊2名が自分の写真を選択」します。それから「③撮影意図と疑問点を発表して講師からフィードバック」を受け、それをもとに「④再撮影」し、最後に「⑤講師の撮影した写真を見て質疑応答」をします。

前提として、写真はInstagramとnoteで使う写真を想定して撮影しています。

2-1. 協力隊1人目(選んだ写真)

協1:「1枚目は、"尾道のモン・サン・ミッシェル"こと沖の観音堂。2枚目は、霞がかかった島の山と、通り過ぎる船をいっしょに撮った一枚。3枚目は、浦崎で子どもの居場所づくりをしているUME house(ユメハウス)の本棚と子どもを撮りました。」

信重さん:「今回のテーマは光のコントロールですが、太陽の位置を気にして撮れるようになると、写真の出来上がりに差が出てきます。1枚目は斜光で撮った写真ですね。斜光というのは、被写体の正面側の斜めから射す光で、ものが立体的に見えるライティングです。写すときも全体的に色が綺麗に載ってくれます。」

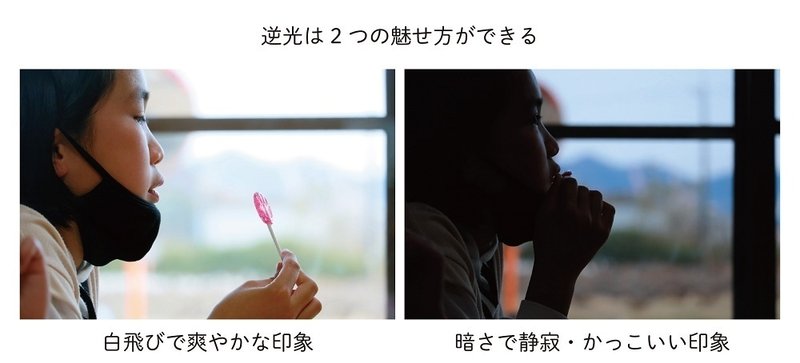

信重さん:「2枚目は逆光で撮った写真ですね。逆光のときは、色を全体にのせられないので、白飛びさせて明るく撮るか、色をのせる代わりに暗く撮るかを選びます。どこを見せたいのかを考えないといけません。」

信重さん:「もう一つ、被写体の正面から光が当たるのを順光と言います。色と形がはっきり写りますが、斜光と違って影ができず立体感が出ないので、映像業界では"ベタライト"とも呼ばれます。二次元的にベタッと撮れてしまうので。SNSで料理を載せるひとも多いと思いますが、正面より斜めから光を当てて(斜光)撮る方が美味しそうに写せますよ。」

信重さん:「3枚目は光の話ではなく写真の選び方として、本棚ではなく部屋全体を撮ったものを選んだ方が、より内容が伝わると思いますよ。」

POINT

・斜光は全体に色がのり、立体的に撮れる

・逆光は白飛びで明るく撮るか、色をのせて暗く撮る

・順光は色や形がはっきり写るが立体感に欠ける

2-2. 協力隊2人目(選んだ写真)

協2:「1枚目は、海辺に大根の花があったのが珍しかったので撮りました。2枚目は、霞がかかった島の山。3枚目は、子どもたちが勉強したりおやつを食べたりしている写真です。」

信重さん:「1枚目は逆光の写真だね。花の色を出すために手前を暗くして、背景の海を白飛びさせていますね。この写真は、上に手前の花が写り込んでしまっているので、もう少し広い絵を撮ったら収まりがいいですよ。」

信重さん:「2枚目も逆光だね。色を出すために海を暗めに撮っていますね。より主題をわかりやすくするために、光の調整だけではなく、構図も意識して、左に写っている関係のない山はカットした方がいいね。」

信重さん:「3枚目も逆光の写真ですね。このように窓を白飛びさせてあげると、太陽光がいっぱいに入ってきている絵が撮れます。反対に、部屋の中を暗くして窓の外が見えるようにしたら、全く違う印象になります。白飛びさせると爽やかな印象、暗く撮るとかっこいい印象になりますよ。」

信重さん:「それから人物を撮るときは"待ち"も必要です。カメラを構えてすぐ撮るのではなく、いい表情を待つんです。待ってもこちらを向いてもらえないときは、声をかけて顔を上げた瞬間を撮るか、ファインダーから顔を外して話しかけてみて、相手がこちらを見た瞬間を撮るといいですよ。」

POINT

・光だけではなく構図も意識して主題を引き立たせる

・逆光で白飛びか暗くとるかで写真の印象が変わる

・人物撮影はいい瞬間を「待って」撮る

3. プロカメラマンが切り取った浦崎町

ここまで協力隊の写真とプロカメラマンからいただいたアドバイスをご紹介してきましたが、今度はプロが撮影した3枚とコメントをご紹介します。

信重さん:「1枚目の逆光の写真は、窓を白飛びさせて明るい一枚を撮りました。2枚目は、子どもたちの居場所であることを伝える一枚。ものを撮るときはものに集中してしまいがちですが、全体を見てどこまで撮るかを考えて撮ることが大切です。3枚目は、明るいところと暗いところがある、隠れ家を感じさせる一枚。SNSで見たら、どこ?って気になりませんか?」

4. 浦崎町で出会ったひとやもの

最後にあとがきとして、今回浦崎町で出会ったひとやものをご紹介します。

高橋真理子さん・一朗さん夫妻

向島出身の真理子さんと、浦崎町出身の一朗さん夫妻。長年東京で暮らし、真理子さんは学童の先生、一朗さんは建築エンジニアとして働いていました。2019年、真理子さんの親の介護を機に東京と尾道での2拠点生活を開始。同時期に、子どもの居場所が少ないという地域課題を知り、浦崎町の夫の実家を使い夫婦でUMEプロジェクトをはじめました。

UMEプロジェクト・UME house

UMEプロジェクトは、うらしま地域(浦崎町・沼隈町・内海町周辺地域)の地域住民が集い、子どもの成長を見守る活動です。その拠点がUMEhouse(一朗さんの実家)で、福山市立大学の学生と改装しました。子どもたちが学校帰りに来て、勉強やゲーム、外遊びなど自由に過ごせます。地域のお年寄りや保護者の方もボランティアをして活動を支えています。

尾道のモン・サン・ミッシェル(沖の観音)

浦崎町の沖に浮かぶ観音堂。干潮時に道が出現する様子から、近年尾道のモン・サン・ミッシェルと呼ばれるようになったのだとか。乗り越えたい試練を叶えてくれると言われています。

いかがでしたでしょうか。これまで全8回、尾道各地のエリア情報とカメラ講座の内容をご紹介してきました。1~7回の記事や写真、この企画ができるまでの経緯がわかる記事は、以下のnoteマガジンとInstagramよりご覧いただけます。

皆さんのフォローやいいね!が地域の方々の励みにもなるので、ぜひよろしくお願いします♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?