シン・日曜美術館『ジブリの耳をすませば』~転~「自由画検定委員 中篇:雪渡り③」

前回はこちら

2019年 7月 フランス

アルザス地方 コルマール

RESTAURANT JAPONAIS NAGOYA

日本料理レストラン ナゴヤ

さて、盛岡高等農林学校に在学中だった賢治は、先に東京へ行ったトシを通じて、成瀬仁蔵のユニテリアン主義思想に触れました。

だから後に田中智学に感化され、国柱会へ入信したのです。

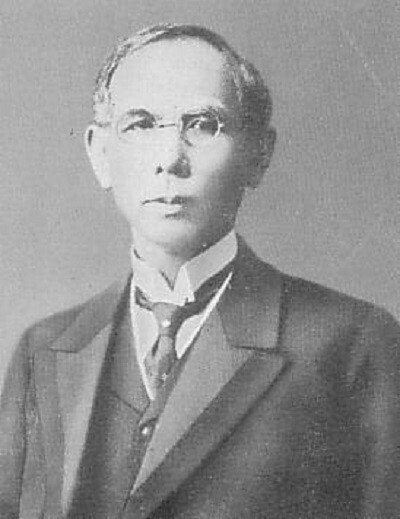

成瀬 仁蔵

1858(安政5)- 1919(大正8)

wait wait wait wait、ガッデーム!

田中智学の国柱会は日蓮宗系の新しいムーヴメントだろ?

賢治が夢中になったのは田中智学の思想と法華経だ。

成瀬仁蔵もユニテリアン主義も関係ない。

田中 智学

1861(文久元年)- 1939(昭和14)

そんなことを抜かしているから、あなた方には賢治ワールドの本質が見えないのです。

『雪渡り』や『自由画検定委員』を解説する前に、ちょっと説明が必要なようですね…

賢治ワールドの本質?

法華経の世界観を落とし込んだ法華文学だろ?

そんな単純な話ではないのです。

そもそもあなたは法華経と日蓮の「おもしろさ」がわかっていない。

賢治があそこまでハマった理由に…

おもしろさ?

最愛の妹トシが亡くなったあと、賢治は宮沢家の長男であるにも関わらず葬儀に出席しませんでした。

日蓮が否定した浄土真宗による葬儀だったからです。

賢治は葬儀が終わった後に現れ、火葬されたトシの遺骨の一部を缶の中に入れて持ち去り、後に上京した際に国柱会館の納骨堂へ納めます。

え? トシは国柱会の信徒ではないのに?

心配していた父のために改宗はしなかったけど、心情的には、ほぼクリスチャンだったんですよね?

その通りです。

そして賢治の中でトシは「同じ信仰を持つ者」という認識でした。

なぜなら、トシが心酔した成瀬仁蔵のユニテリアン主義に基づいた世界観と、賢治が心酔した田中智学の日蓮主義に基づいた世界観が、とてもよく似ていたから…

仏教の一派とキリスト教の一派がよく似ていた?

どういうことでしょう?

トシが大きな影響を受けた成瀬仁蔵のユニテリアン主義とは、キリスト教主流派の根本教義「三位一体説」を否定するものでした。

我々の知能では到底計り知ることが出来ない「神」という存在があり、その「神」が全生物の中で特別な存在である我々人類に、人類永遠のテーマ「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」の答えである「真理」を伝えるため、ナザレのイエスを神の代理人「預言者」として選んだという考え方です。

つまりイエスは数ある預言者の中のひとりであるということですね。

これは、ユダヤ教は数ある預言者の中でモーセを、キリスト教は数ある預言者の中でイエスを、そしてイスラム教は数ある預言者の中でムハンマドを最重要視するだけで、宗教の違いは民族や地域、立場の違いでしかない、ということを意味します。

だから成瀬仁蔵は自ら創設した日本女子大学校で、すべての宗教に共通する生命の神秘性や、この世界をつくり人間を生み出した宇宙の意志(精神)について、学生たちに教え、そして考えるよう促していたのです。

なるほど。

つまり成瀬仁蔵はキリスト教教育をしていたのではなく、生命や宇宙の真理を理解するためのツール、土台が、預言者イエスの教え(ユニテリアン主義キリスト教)であったということですね。

成瀬仁蔵は、この考え方を広めるため、寝る暇も惜しんで活動していました。

そのひとつの道が、これからの日本を支える人材を育成するための日本女子大学校の設立であり…

もうひとつの道が、世界の宗教宗派が教義の垣根を越えて「ひとつになる」ための組織「The Association Concordia(帰一協会)」の設立…

神道、仏教、キリスト教などの諸宗教は本来「同根」であるという「万教帰一」の考えに基づき、それぞれの文化・信仰スタイルを保ったまま、ゆるやかな形で統一していくことを目指した組織でした。

コンコーディア(Concordia)、つまり「たったひとりの本当の神様への帰一」か…

賢治が『銀河鉄道の夜』で夢見た世界だな…

トシを通じてこの考え方を知った賢治はとても興奮しました。

賢治は盛岡高等農林学校時代に教会へ通って聖書を勉強し、キリスト教に強い関心を持っていましたが、当時の多くの日本人同様に、キリスト教の神が「唯一神」であることに抵抗を感じていたと思われます。

キリスト教の神だけが「ほんもの」ならば、日本人が古来から信じてきた神仏は「にせもの」になってしまうからです。

そんな中、賢治は田中智学の存在を知り、著書を読んで「これだ!」と直感しました。

そこに書かれていた内容は、賢治が知るそれまでの仏教とは全く違う独自の日蓮主義法華神道の世界観で、ユニテリアン主義キリスト教の世界観ととてもよく似ているものだったのです…

つまり「八紘一宇」のことか?

その通り。

日清日露戦争後、国家神道の絶対的地位が確立され、それ以外の各宗教宗派の関心事は、自分たちの教義を国家神道とどう折り合いをつけるか、他のライバルたちよりもどう優位性を築くかに移っていきました。

そこで智学が着目したのが、日本建国の祖 神武天皇の言葉です。

国家神道の聖典とも言える『日本書紀』には、東征して大和橿原に都を定めた際の神武天皇の詔勅に、こんな記述がありました。

「上則答乾霊授国之徳、下則弘皇孫養正之心。然後、兼六合以開都、掩八紘而為宇、不亦可乎」

「上は則ち乾霊の国を授けたまいし徳に答え、下は則ち皇孫の正を養うの心を弘め、然る後、六合(くにのうち)を兼ねて以て都を開き、八紘(あめのした)を掩(おお)いて宇(いえ)と為さん事、亦可からずや」

ざっくり言うと「人は皆、偉大なる神の意思をありがたく感じ、その崇高な精神を広めていかなければならない。そして、全世界の中心となる都を築き、地上世界をひとつの家のようにまとめなければならない」というような意味ですね。

智学はこの言葉に着目して「八紘一為」というキャッチフレーズを作り出し、これを独自の日蓮主義と融合させ、「日蓮が伝えていたことは、神の子孫 神武天皇の精神に他ならない。日蓮は地球上に現れた最後の預言者である。そして最後の預言者が日本に現れたということは、皇統の神性を証明するものであり、日本国に特別な使命があるということを意味する」という論を展開したのです。

世界人類は「たったひとりの本当の神様(=天照大神)」のもとで「ひとつの家族」に統一されならなければならない。真理の題目「南無妙法蓮華経」を合言葉に、という風に…

なるほど。確かに成瀬仁蔵が言っていたことと同じだ。

それにしても田中智学は、よくあの言葉に着目して、日蓮主義と結びつけようと考えたものだなあ…

読んだことないからわからないけど、『日本書紀』って旧約聖書みたいに物凄く長い書物なんですよね?

おそらく智学は「紘」という字を見て、何か直感を得たのだと思います。

「紘」の字?

広い世界を意味する「紘」という字は「糸ナム」と書きます。

つまり「いと南無」で「心から帰依します」とも読めるのです。

「いと甘し」で「紺」の次は「いと南無」で「紘」か!

日本人は駄洒落が本当に大好きだな。

駄洒落が好きも何も、そもそも『雪渡り』という題名が駄洒落なのですから。

は?

「雪渡り」とは「行き渡り」の駄洒落なのです。

「紘」と同じように「世界の隅々まで、あまねく広がる」という意味。

「雪渡り」は「行き渡り」?

「遍在」という意味なのか?

ラテン語で言うところの ubiquitous(ユビキタス)、英語で言うところの ubiquity(ユビキティ)ですね。

ちなみに小沢健二&スチャダラパー『今夜はブギー・バック』のタイトル「boogie back」は、Roy Ayers Ubiquity(ロイ・エアーズ・ユビキティ)が元ネタです。

「ブギーバック」は Roy Ayers Ubiquity の曲から取ったのか…

それにしても、なぜロイ・エアーズは「Roy Ayers Ubiquity」なんてユニット名を名乗っていたんだろう?

普通なら「Roy Ayers & the Ubiquity」なのに「Roy Ayers Ubiquity」と…

Takanori Makes Revolution みてえなもんだろ。

「Roy Ayers & the Ubiquity」ではなく「Roy Ayers Ubiquity」である理由…

それは「Roy Ayers と Ubiquity」ではなく「Roy Ayers は Ubiquity」だからです…

へ?

そもそも「Roy Ayers」という名前は、古英語で「彼らの赤い王」という意味…

「彼らの赤い王」は「あまねく世界に存在するもの」だから「Roy Ayers Ubiquity」なのですね…

彼らの赤い王は、あまねく世界に存在する?

武田鉄矢が赤いきつねを世界中に布教する「マルちゃん赤いきつね」のCMシリーズのことか?

わっはっは。ちげえねえ(笑)

バウバウッ!バウバウッ!

彼らの赤い王は、あまねく世界に存在する?

いったいどういうことなんだろう…

Roy Ayers Ubiquity『Boogie Back』の件については、また後でたっぷり話しましょう。

今は「キリスト教・聖書」と「日蓮主義・法華経」の興味深い共通点の話ですから。

そうでした。話が途中でしたね。

そもそも聖書と法華経は、昔から類似点が指摘されていました…

中には「法華経は聖書を基にして書かれた」と主張するトンデモ説まであったくらいです…

類似点? たとえば?

戒律を守り修行をした偉い者しか救われないとする小乗仏教から、男女や身分の分け隔てなく誰でも救われるとする大乗仏教への転換…

これは特定の地位にある者だけが救われるとされていたユダヤ教から、イエス・キリストに帰依すれば誰でも救われるとしたキリスト教への転換とよく似ています…

なるほど。確かに似てるな。

そして、それまで人々に信仰されて来た様々な経文は、すべて法華経のためにあったとしています…

まだ人間が法華経を受け入れる準備が出来ていなかったので、仏は他の形で教えを説いた。しかし法華経によって、すべてが明らかになり、人は救われると…

旧約と新約の関係みたいだ…

そして法華経では、これを唱えて広める者は他の人々から嫌われ、恨みを買い、迫害されるだろうと予言されています…

実際に日蓮も法華経の題目を唱えて広めようとしたことにより、故郷の人たちから嫌われて命を狙われるようになり、襲撃事件が起き、ついには故郷を捨てなければなりませんでした…

そして鎌倉幕府の怒りも買い、処刑されてしまいます…

イエスもそう言っていた…

預言者は故郷で歓迎されないと…

その通り。「ルカ」ですね。

4:24 それから言われた、「よく言っておく。預言者は、自分の郷里では歓迎されないものである。

4:25 よく聞いておきなさい。エリヤの時代に、三年六か月にわたって天が閉じ、イスラエル全土に大ききんがあった際、そこには多くのやもめがいたのに、

4:26 エリヤはそのうちのだれにもつかわされないで、ただシドンのサレプタにいるひとりのやもめにだけつかわされた。

4:27 また預言者エリシャの時代に、イスラエルには多くのらい病人がいたのに、そのうちのひとりもきよめられないで、ただシリヤのナアマンだけがきよめられた」。

4:28 会堂にいた者たちはこれを聞いて、みな憤りに満ち、

4:29 立ち上がってイエスを町の外へ追い出し、その町が建っている丘の崖までひっぱって行って、突き落そうとした。

4:30 しかし、イエスは彼らのまん中を通り抜けて、去って行かれた。

そして日蓮もイエスみたく最高権力者によって処刑されたのか?

ええ、そうです。

もちろん奇跡が起こって死にませんでしたけどね。

『SAY YES』の武田鉄矢のように。

SAY YES?

何だか「イエスの名を呼べ」と言ってるみたいに聞こえますね…

「みたい」じゃなくて、そうなんです。

え?

「僕は死にましぇん」と言った武田鉄矢は「金曜の午後」に人々へ大切な言葉を贈る「先生」でしたから。

彼の出世作『3年B組 金八先生』のオープニングで歩いていた荒川は「ヨルダン川」が投影されたもの。

髪もロン毛で、まさにイエス・キリストですね。

そう言われてみれば、歌詞もそんな風に聞こえる…

生徒へ向かって「これから始まる暮らしの中で誰かがあなたを愛するでしょう。だけど私ほどあなたのことを深く愛した奴はいない」なんてことを言う先生は、普通に考えたら頭がオカシイとしか思えない…

百歩譲って「過去にはいなかった」ならわかるけど、「未来においてもいない」と断言するなんて…

すべての場所、すべての時間に、あまねく存在する神だからですね。

しかし金八先生は金曜の夜8時だから金八なんだぜ。

十字架に掛けられたイエスが人々に大切な言葉を贈ったのは金曜の正午から午後3時の間だ。

確かにその時は「夜みたいに暗かった」とされているが、時間が違ってらァ。

金一先生とか金二先生とか金三先生だったらわかるけどな(笑)

『ルカによる福音書』23:44

時はもう昼の十二時頃であったが、太陽は光を失い、全地は暗くなって、三時に及んだ。

はて? 何か勘違いしているようですね。

『3年B組 金八先生』の放送時間は「金曜午後1時から2時」でしたよ。

そんなはずはない!

ウィキペディアにも「金曜夜8時から9時に放送されていた」と書いてある!

それは日本時間ですね。

は?

日本時間と7時間の時差があるエルサレム・ヨルダン地域時間では「金曜午後1時から2時」なんです。

あのドラマは十字架上のイエスが人々に大切な言葉を贈った時間に合わせて放送されていたんですよ。

つまり本当のタイトルは『3年B組(日本時間で)金八先生』なんですね。

そ、そんな… 冗談だろ…

そう。すべてジョーダン。

英語で言うと。

ちなみに現代語訳の聖書ですと「12時から3時」となっていますが、これはヨーロッパ式の時間の数え方に変換されたもの…

元々のユダヤ式の時刻では「6時から9時」で、イエスが最後の言葉を贈るのは「8時から9時」になります…

つまり、金八先生が生徒たちに言葉を贈る時間「金曜8時から9時」は、ユダヤ式時刻でドンピシャになっているのです…

四四 時(とき)約(およそ)六時なり、晦冥(くらやみ)は全地を蔽(おほ)ひて第九時に至れり。

四五 日は晦(くら)み、殿(でん)の幔(まく)は中より裂けたり。

四六 イイスス大聲(おほごゑ)に呼びて曰へり、父よ、我が神(かみ)を爾(なんぢ)の手に託す。之(これ)を言ひて、気(いき)絶えたり。

なんなんだよ、これは…

いったい何の話をしてるんだ、俺たちは…

宮澤賢治の『雪渡り』の話ですよ。

あなた方に賢治の法華文学とは何かを説明しているんです。

法華経にはまだまだ聖書と共通点があります。

まだあるんですか?

法華経は新約聖書の冒頭で述べられるキリストの系譜のように「14」が単位になっていて、最初の14を迹門(しゃくもん)、次の14を本門(ほんもん)と呼びます。

迹門では、性別や身分、それまでの行いの善悪に関係なく、法華経に帰依したすべての者が救われることが説かれます。

そして、法華経の教えが正しいことを証明する「あかし」として、様々な宝石で飾られ煌びやかに輝く金色の「多宝塔」が天空に出現すると予言されます。

宝石で飾られ金色に輝く多宝塔…

まるで「契約の箱(聖櫃)」や「新しいエルサレム」のようだ…

そして本門では、菩提樹の木の下で入滅した釈迦牟尼仏が、時空を超越した無限の存在「久遠」だと説かれます。

あらゆる時、あらゆる場所、あらゆるものの中に、あまねく存在すると…

今から2600年ほど前にひとりの人間 釈迦(ゴータマ・シッダッタ)として世に現れたのは、人々に宇宙の真理を伝えるための「演出」みたいなものだったと…

ひとりの人間として死んだブッダは仮の姿であり、そのおおもとは時空を超越して、あまねく世界に存在する…

まさに「私は始まりであり終わりである」と言ったイエスそのものだ…

これを法華経では「五百塵点劫(ごひゃくじんてんごう)」と呼びます。

法華経の如来寿量品 第16 で語られる有名な例え話ですね。

今の釈迦牟尼仏は、釈氏の宮を出でて伽耶城を去ること遠からず、道場に座して阿耨多羅三藐三菩提を得たりと思えり。

然るに善男子よ、我は実に成仏してより已来 無量無辺百千万億那由他劫なり。

たとえば、五百千万億那由他阿僧祇の三千大千世界を、仮に人ありて抹りて微塵となし、東方五百千万億那由他阿僧祇の国を過ぎて、すなわち一塵を下し、かくの如く、この微塵が尽きんが如き東に行くとしたら、この諸々の世界の数を知ることを得べしや、不や。

東方五百千万億那由他阿僧祇の国ってどこの国だよ。

わけがわからん。いったい何を言ってるんだ?

那由他(なゆた、10⁶⁰)も阿僧祇(あそうぎ、10⁵⁶)も「とんでもなく膨大な数」を表す単位です。

つまり、東方「五百千万億那由他阿僧祇」の国とは、そこへ向かってどんなに歩き続けても、普通の旅の仕方では辿り着けないということを言っています。

つまり、これのことですね。

は? イバラード?

法華経の「五百塵点劫」は、宮沢賢治の空想世界「イーハトーヴ」の元ネタなのです。

なんだって? いったいどういうことだ?

法華経 如来寿量品 第16「五百塵点劫」とは「途方もなく数が多い」という意味…

ここまで言っても、まだわかりませんか?

寿量品… 五百塵点劫…

ん? もしかして『注文の多い料理店』のこと?

あっ…

あの宣伝広告ちらしのコピーか!

イーハトヴとは一つの地名である。

強て、その地点を求むるならば、大小クラウスたちの耕していた野原や、少女アリスが辿った鏡の国と同じ世界の中、テパーンタール砂漠の遥かな北東、イヴン王国の遠い東と考えられる。

実にこれは、著者の心象中に、この様な状景をもって実在したドリームランドとしての日本岩手県である。

その通り。

『イーハトヴ童話 注文の多い料理店』のコピーは、法華経 如来寿量品 第16「五百塵点劫」のパロディだったんですね。

なんてこった…

おそるべし、賢治の法華文学…

賢治がパロディにしたように、法華経の教えの多くは比喩や例え話で語られます。

その中でも有名なもの「三車火宅(さんしゃかたく、譬喩品)」「長者窮子(ちょうじゃぐうじ、信解品)」「三草二木(さんそうにもく、薬草喩品)」「化城宝処(けじょうほうしょ、化城喩品)」「衣裏繋珠(えりけいしゅ、五百弟子受記品)」「髻中明珠(けいちゅうみょうしゅ、安楽行品)」「良医病子(ろういびょうし、如来寿量品)」を「法華七喩」といい、これらは後世さまざまな形で物語の題材にされてきました。

比喩、たとえ話を多用して、重要な教えを説明する…

イエスと同じ手法だな…

その通りです。

イエスの言動をまとめた四つの福音書には数多くの例え話が含まれています。

その四つの中でも群を抜いて多くの例え話が使われている福音書は、どれかわかりますか?

四福音書の中で最も例え話が多く使われているもの?

お前、わかるか?

うーん…

そういう視点で読んだことないからなあ…

どれだろう…

これですよ。

なぜ『今夜はブギーバック』?

二十四小節の旅の始まりで、何と叫んでましたか?

ルカーっと、だけど。

そう…

『ルカによる福音書』です。

は?

「ルカーっと叫んで」の「ルカ」とは福音書の「ルカ」のことなんです。

四福音書の中でも群を抜いて例え話が多用される『ルカによる福音書』のこと…

「ルカー」は狐の鳴き声じゃなかったんですか?

キツネがそんな声で鳴きますか…

「雪渡り」とは「行き渡り」、つまり、この世界にあまねく行き渡るものを描いた物語…

読み解く鍵は「法華経」と「ルカによる福音書」なのです…

どういうことなんだ!

もう御託は要らんから、さっさと説明しろ!

いいでしょう…

à suivre

つ づ く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?