健やかなるときより、病めるときに。

昨日はすごくヘンな日で、雷が鳴ったり、ぼくも寝不足で頭痛がして寝込んだりしていた。

パソコンもスマホもみるのがつらくて、しかたなく手に取ったのがこの本。

一気読みした。

すごい大事なことが書いてある、と思った。

「34歳のときに治らないがんの告知を受けた。

後悔はない。それは、すべてを自分で選んできたからだ。

生きにくさを感じている人に、

生きやすさを感じてもらえることを願って――。」

家族、友人、仕事、お金、自分の居たい場所、そして生と死。

命を見つめ続けてきた写真家が、大切にしてきた「選ぶ」ということ。

自らが取材したがん患者や、患者の関係者たちとの対話を通して見えてきたもの。

最後に選択するという安楽死について。

生きにくさを超えるために、自ら「選びとる」ことの意味を、強くやさしいことばで綴る。

と内容紹介にはあるけれど、ぼくには「弱ったとき、人はどんなふうにしてもらいたいか。また、されたくないか」の本に思えた。

この本の小見出しに「ほんとうの加害者は近くにいる」とある。

病を得たとき、死に近づくとき、そうでなくても弱っているとき、人が「闘う」のは、実は「身内」だったりすると書かれている。

道徳や倫理、一般常識を背景にした「良心的なかかわり」が、弱った人をいかに傷つけるか。

相手を気遣っているように見せて、いかに「自分の感情処理」に弱った人をつかっているか。

この本には、そのことが書いてある。

読まなかったら、知らなかったら、自分も絶対するし、過去にしてきたかもしれないと思える行動、言動がいっぱいあった。

そんなものぶっ飛ばして、おれの声を、話をきいてくれ。

感情の処理につかわないでくれ。

感動的な物語の「いい患者」でいることを求めないでくれ。

少なくとも、気づいてくれ。

ぼくには、そんなふうに聞こえた。

この本は「家族」のことについて、たくさんのページを割いている。

生まれた家族(両親や兄弟)よりも、つくる家族(配偶者や子ども)の方がずっと大事。

と、著者は力説している(生まれた家族は「切ってもいい」とさえ書かれている。もちろんそれなりの事情があって)。

ぼくは家族の中で著者ほどひどい経験はしていないけれど、でも、つらいときにいてほしいのが「わかってくれる人」だというのは、痛いほどわかる。

幡野さんとはぜんぜんレベルが違うけれど、ぼくは自営業で、自分の仕事をつくっている。この道は「起業家」というほど華やかではなく、歩んでみると、それまでよりも「弱くなる」道だった。

昨日書いたとおり、しばらく結果の出ない暗路をあゆむとき、つらいし、不安だし、不安な気持ちも出せないし、助けも呼べない。うまくいかない起業家は、この本の患者さんたちとよく似た状況に陥る。

そんなとき、どんな人にいてほしいか。

どんなふうにされると、いやなのか。

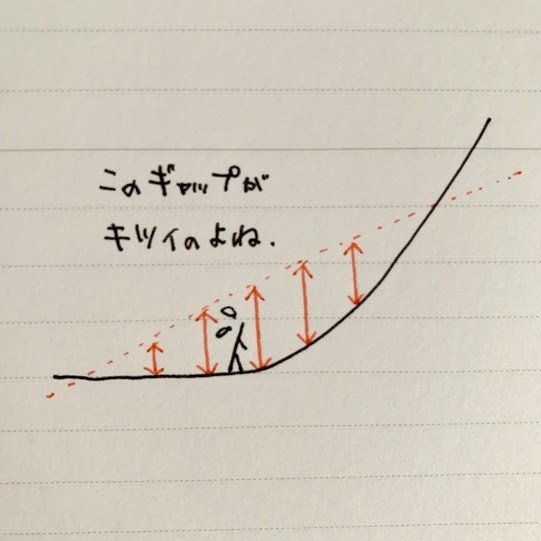

ぼくの場合、昨日の図をつかうと、

この「右肩上がり」の点線(たとえば、倫理や道徳、社会常識)を押し付けるような人には、いてほしくない。

自分が痛みに苦しんでいるときには、特に。

ぼくたちが本気で学ぶべきなのは、こうしたことだと思う。

それは自分がこれから死んでいくというときに、一番よく現れてくるのだから。

道徳や倫理や社会常識や通念でははかれない、極めて特殊で個人的なところに、共にいてくれる人。

自分が死んでいくときに、いてほしい人。

それが「家族」なんだと思う。

ぼくは結婚してから、自分が大きく変わったと感じるけれど、それはきっと「いる」家族を出て、自分の家族を本気でつくりはじめたからなんだと思う。

結婚しているとかいないとか、届けを出しているとかいないとか、そういうことはどうでもいい。でも「共にいてくれる人」としての「家族」を選び、つくることは、そういう人間関係を築き、学んでいくことは本当に大事なことだと思う。

結婚式の宣誓に「健やかなるときも病めるときも」という言葉があるけれど、どちらかというと「病めるとき」にどういるかが勝負な気がする。

そこは本当に個人個人が問われるし、誰も正解なんかもっていないし、結局身一つで立ち向かっていくしかないのだと思う。

記事を読んでくださって、ありがとうございます。 いただいたサポートは、ミルクやおむつなど、赤ちゃんの子育てに使わせていただきます。 気に入っていただけたら、❤️マークも押していただけたら、とっても励みになります。コメント、引用も大歓迎です :-)