とにかく書いて考える!

「1日の仕事時間のうち、それくらいを”考える”に使っているか?」

この質問をされたらなんと答えるか。インターンをやっていると、何かを考えるというのは普通の事のように思うが、実際考えられているかは怪しい。

そう思ったのは前の記事でも登場した、

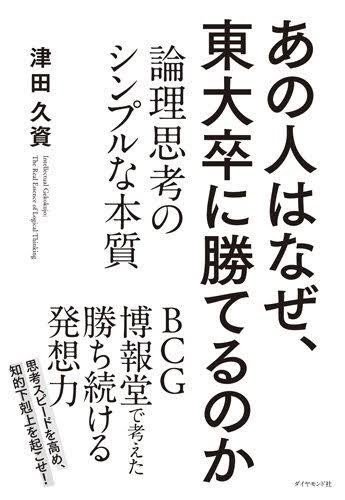

「あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか。」 津田久資 著

を読んでから意識するようになった。

この本での定義でいうとほとんどの人が「考えた」といっている時間は考えたではなく、「当てはめた」ということである。

コンサルでよく聞く、フレームワークを使った分解も考えたには入らない。正確には知っているものに”当てはめた”が正しい。

しかし、著者は別にそれが悪いとは言っていない。しかし、「学ぶ」ことで獲得した優位は脆いと主張しているが、その通りだと思う。競合も同じことを知っていれば、すぐに追いつかれる。

もっと恐ろしいのが「当てはめる」は「考える」を”放棄させる”からだ。そしてときたま、信じられない過ちを犯しても気づかなかったりする。

今日の代表とのMTGでは「考えるを放棄する」という言葉がかなり印象に残った。分解したり、可能性を洗い出すための論理はそのあとの「考える」のための準備だ。そこを疎かにしてしまえば、生産的な価値は無くなる。

特に情報が溢れかえる昨今、頭がいい人の定義が「学ぶのがうまい人」から「考えるのがうまい人」にシフトしていると著者は主張している。

長くなったが、私も考える力が長けているわけではないし、むしろ自分ではもっともっと伸ばしていかないとと焦りを感じているくらいだ。

何せ新規事業開発をやろうとしているのだから、既存のフレームワークから導き出せるもので良い結果が出るわけがない。そこで凡人の私が考える力をつける、考えるのを放棄しないためにやっているのが、「書く」ということ。

度々の引用になるが、上記本でも「人は”書いている”ときだけ、”考えていた”といえる」と言っている。人は自分の頭の中のことすらよく分かっていない。私はよく調べ物をしていて、「ところで何でこんなこと調べてるんだっけ」と思うことがある。これはまずゴールのイメージ(つまり検索の目的=どんな情報が必要か)が不明確のまま始めたのが問題だが、その時も私は紙に書き直す。どういう経緯でここに至ったのか、何に答えを出そうとしているか。デジタル化で何もかもタブレットやPCで記録できるけれども、アナログにペンを手にひたすら書く。人の話も同じである。

今日の最後のMTGで他の先輩インターン生が先に代表とのすり合わせをしていたが、食い違っているのに客観的に気づいた。これも紙に書きながら整理して疑問点やどこでこの不協和が生まれているかを書き出して、話が終わった段階で確認した。日本語は特に直接的ではないし、主語を省く場合が多いので誤解を生みやすい。私も毎日自分の伝える力不足、適切な表現と文量の難しさに四苦八苦する。特に人との会話の中では速度も速いし、聞くことに集中して考えるのを放棄しやすい。だからこそ、汚い字でもメモを取って見返して、あれ?と思ったら聞き直す。意外と時間が経って疑問が出てきたり、全体像が見えることもあるので、とりあえず書く。そしたら次の一歩が見えてくるかもしれない。

まだまだ自分の考えすら頭だけで整理できないが、この習慣は役に立つと思っている。行き詰って絶望する前に一回現状を書き出してみると解決の糸口が見えるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?