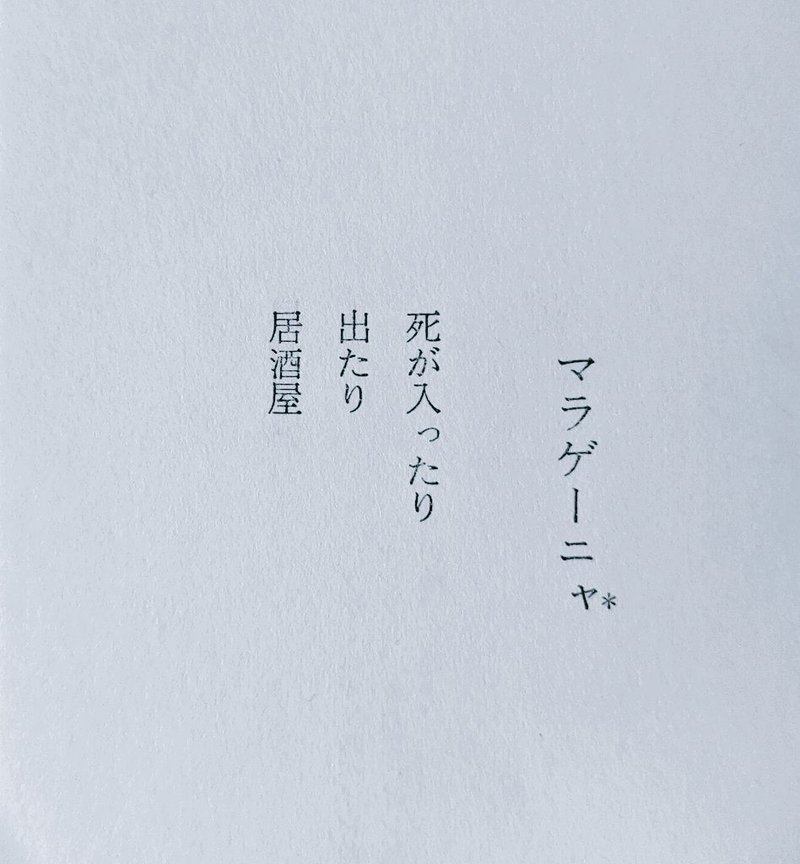

医学と居酒屋【ロルカ詩集】

今学生に戻れたら、勉強したいことがたくさんある。大学にだって進学するだろう。

けれど社会人経験を積んだから、今こう思う。

人生はそのようにできているらしい。

今のポテンシャルを中学生や高校生で持っていたら、という考えそのものが幻想なのだ。

生きた時間が長くなれば好奇心の幅が広がるのは当たり前だ。

ロルカの詩集にはじめて出会ったときのことは忘れない。

店長になったばかりの頃、たった2日間だけの、はじめての連休に友人とふらり向かった名古屋。

ゲストハウスで休む友人をひとりにして古本屋を回った。

最初の一節を読んで、そのまま買った。

なんて美しい、と思った。

『新しい歌』なのに、生き急いでいる。

時間と情景の隙間に言葉が浮遊する。

美しい死を描く人だと思った。

死が歩いている!

なんてこと!

この詩を書いた数年後、ロルカ本人がしおれたオレンジの花をつけて、この一本の道を歩くことになる。銃弾に貫かれた胸をおさえて。

彼は" 生きる死" を描いていた。それは、" 死にゆく生" ではなかったのだ。

(ああ、この感じ、分かかります?)

死は魅力に満ちている。

子どものころ、わたしはひどい病気恐怖症だった。特に癌と白血病が怖かった。簡単に死ぬからだ。死ぬのが何より怖かった。それも、痛くて死ぬのが。

父の癌がリンパに転移して、長い長い治療をする様を見ながら育った。

" 永い治療" には、ならなかった。彼は今生きている。

小学一年生のとき母がわたしに、「これがあなたじゃなくて良かった」と言った。

わたしは全然嬉しくなかった。

父の病室ではテディベアにホコリや壁の汚れを食べさせて過ごした。

髪の毛のない父を見て、自分の髪の毛が抜けるたびに怖くなった。癌かもしれない!死んじゃうんだ!

抗がん剤のことを知らなかったのだ。

母は父の癌は会社のストレスのせいだと言い張った。そして会社のストレスは、当時の小泉改革のせいだとわたしに説き、小泉は死ねばいい!とよくテレビの前で叫んでいた。

わたしは日に日に病気が怖くなって、夜も眠れなくなった。苦しんで、髪の毛がなくなって死ぬことが怖かった。小学生なのに頭痛持ちで、起き上がれない日があった。心配はどんどん増して、テレビで癌や白血病という文字を見るだけで、何日もそのことばかり考えて学校も読書にも集中できなくなり、死ぬ瞬間のことを考えた。

そのあと、死にたくてたまらない10代を過ごして、突然死が興味に変わった。

死ぬことについて考え、いつしかあんなに怖かった死と臨床的に対峙する文章を読むようになった。

キューブラーロスの『死ぬ瞬間』に魅了され、エイドリアン・オーウェンの『生存する意識』(植物状態の臨床研究)を読んで、医学論文の世界にも足を踏み入れた。

戦争映画も殺人ミステリーも、医学研究もすべて、死が魅力的だから面白いのだ。

ロルカは死の魅力を、だれよりも美しい言葉にした。

死は怖くて、だから魅力的で面白いのだ。

だってこの世は居酒屋なのだから。

【追記】

例によって今日も散文っぷりが半端じゃない。脈略なさすぎ。

トップの珈琲の写真は、ロルカの詩集を買った日に友人と入った名古屋の純喫茶。

昨年、フランス人の知人に「ロルカを知ってる?」と聞いたら「ジプシーの詩人だね!教科書に載ってるよ」と言っていた。

フランスの教育はやはり質が高いらしい。

ロルカwiki🇪🇸こちらからどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?