ワイン造りにおける酢酸菌対処法

前回までの長い前振りは酸化についてと酢酸菌についてでした。

これで酢酸菌最終回になります。

ページの最後に数回の記事分をまとめてPDF化したものもあるので、マガジン購入者の方はPDFでダウンロードしておいていただければと思います。

今回は一番気になる酢酸菌の対処法を取り上げます(過去最長記事になりました)。

酢酸菌防除法

まずオーソドックスな酢酸の防除法は以下であり、あとはその組み合わせで行う。

選果、添加物(SO₂、DMDC)、低温管理、即時発酵、清澄/濾過、樽補酒、ガス充填、オイル、パラフィン

選果

選果とはブドウの品質や病気の状態によって仕込みをする前に仕分けることである。

ここでの選果は病果を取り除くことを指している。

ちなみにこの選果は醸造所内で行われてしまうと手遅れなので、醸造場に着く前に行われなければならない。

というのも病果の酢酸菌の菌量は健康な実より多く、それが醸造場に侵入した時点で菌は離散し、微生物汚染の度合いを引き上げるからである。

これはなかなか手間のかかる作業ではあるが、取り組めるならやったほうがいいだろう。

添加物(SO₂、DMDC)

SO₂やソルビン酸は亜硫酸関連の稿で詳しく説明するが、酢酸菌の防除という観点だけで見れば、0.7-1mg/Lほどの分子SO₂を目標に添加するとなっている。

この分子状SO₂はpH依存で濃度が変わるので一概には言えないが、60mg/Lぐらいの遊離亜硫酸が目安になる(pH=3.6, 60mg/Lで分子状SO₂は約0.8mg/L)。

また必要分子状SO₂の量はアルコール度数が高いほど気持ち少なめでも大丈夫であるということも付け加えておこう(14%なら0.6mg/L、12%なら0.85mg/L)。

そして本によると、この約0.8mg/Lの分子状SO₂で酢酸菌の増殖は止めることができ、VBNCという状態になる。

VBNCとは”Viable but not culturable “であり、増殖はしないが生存はしているという状態を指す。

そのためこの状態では依然として代謝は行われるので、酢酸の生成に関与する。

一方で、1.2mg/Lの分子状SO₂であれば生存菌自体の量を桁2つ分ぐらい減少させることができる。

具体的には1.7×10⁵から4.6×10³となっており、これはいわゆる99%減という状態ではあるが、微生物系の業界での99%カットは全く万能ではない。

この状態でも環境さえ整えば再び十二分に増殖し、ワインにダメージを与えることができる量が生き残っているのである。

そのためSO₂は防除としては比較的効果的ではあるが、これだけでは十分でないというのもまた事実なのである。

DMDCについて取り上げるのは亜硫酸の稿にするのでここでは詳細に関しては割愛するが、とりあえず対酢酸菌としては190-250mg/Lでコントロールできるとされている。

また一般的にSO₂の次に抗菌物質として挙げられるソルビン酸は、バクテリア類には効果がなく、MLF菌などのバクテリアに代謝されてゼラニウム香を持つことになり、これは対酵母の添加物であるということで酢酸菌には不向きである。

ちなみにゼラニウムとは赤い花の一種で、ヨーロッパの窓辺に虫よけとして置かれているものであり、ワイン中にその香りが存在するとオフフレーバーとして扱われる。

低温管理

一見原始的な方法のように思える低温管理だが、これがSO₂に次ぐ重要性を持っている。

前回の稿でも酢酸菌の適温は25-30℃であるということを述べた。

そのため低温環境下(10-15℃)では増殖や活動が抑えられるので、発酵の前後や熟成期間中はなるべくこの温度帯で管理することが推奨される。

また発酵中に25℃程度まで上がったとしても、その場合は極めて強い嫌気条件下での適温なので問題にはならない。

しかしその条件下でも死滅しているわけではないので、発酵後の温度管理がうまく出来ていないとリスクを上げることになる。

発酵管理

先に発酵前後の温度が重要であるということを述べたが、発酵開始までの期間、アルコール度数が上がるまでの時間を短縮することも酢酸菌のリスクの低減にも役立つ。

下の図は酵母を添加したときとしていないときの酢酸菌の菌量のグラフである。

黒い三角が酵母添加時の酢酸菌で黒い四角が自然発酵のときの酢酸菌の菌量である。

これは微生物汚染全般に言えることであるが、発酵をスムーズに行いアルコール度数を5度以上にしっかりと引き上げることで汚染のリスクはぐっと低くなる。

前稿でAcetobactorはアルコール耐性があるということだったので、酢酸菌に関して言えば少なくともGluconobactorの被害リスクはなくなるだろう。

そのためには果汁の栄養素を管理し、乾燥酵母を用いることをスタイルとして許容できるなら用いるべきだろう。

乾燥酵母は一般的に発酵開始までの速度も、発酵の速度自体も早いものが多い。

清澄/濾過

清澄と濾過に関しては2種類の効用がある。

1つは微生物の増殖に必要な栄養源を取り除くことで、もう1つは微生物自体を取り除くことである。

例えばチャコールやキトサンなどの清澄が前者にあたる。

チャコールは主にワイン中のフェノール化合物を減らすことができる清澄材であるが、ある論文ではこの清澄により酢酸菌の増殖に関わる何らかの物質が取り除かれたのではないかとしている。

下の図はチャコールの清澄の有無による違いを表している。

この図は少しややこしいが、1つの図の4本の線は2種類の検知法と酸素に触れさせたか否かという違いで、清澄の有無は図毎で分かれている(上が無、下が有)。

端的に言えば、チャコールで清澄を掛けると酢酸菌の増殖のリスクが減るということだ。

ただし清澄はワイン自体の味わいを変えてしまうものでもあるので、小実験レベルで行ってからやるのが賢明だろう。

また同様にキトサンという添加物も似たような働きを示すことがわかっている。

このキトサンは酢酸菌が必要とする金属元素である鉄をキャッチすることで微生物活性を低下させる。またこの微生物活性の阻害はサッカロマイセスや乳酸菌などにも効果があるとされている。

ちなみにこのキトサンはEUの規則では重金属類、鉄、銅などを取り除くのに1g/Lまで添加が認められているが、微生物活性(主にBrett)の抑制には0.1g/Lまでしか認められていない。

下のデータは60mg/Lの亜硫酸添加と200mg/Lのキトサンの添加での比較なので直接こういった使い方はできないかもしれないが、これから使えるようになるかもしれない。

あるいは日本に規制があるかは調べていないのでわからないが、日本では既に使えるのかもしれないので、この辺りは調べて頂ければと思う。

このデータの解釈としては6ヶ月後にコントロール群は酸が上がりアルコールが下がっている(つまりアルコールが酢酸に転化されている)のに対し、亜硫酸やキトサン添加群は酸の上り幅が少ないということが読み取れる。

この場合キトサンに金属イオンをキャッチすることは活性酸素の増加をも防げるのかもしれないと思うのは少し短絡的であろうか。もしかすると、この金属イオンのキャッチがワインを長命にできるのであれば、酢酸菌だけでなく案外使える技術かもしれない。

濾過はこういった清澄後のワインの沈殿物を取り除く意味があるほか、微生物自体を取り除くこともできる。

酢酸菌のサイズは前回も述べたように約1μm。そのためフィルターとして0.45μmのものが推奨されている。

樽補酒

樽の補酒作業も酢酸菌防除にとって重要なポイントになる。

そもそも補酒は樽熟中のワインが揮発していくことによる目減り分に酸素が入り込み酸化してしまうのを防ぐという意図がある。

しかしこの補酒はやり方を間違えれば酢酸菌を増やすことにも繋がる。

それゆえ重要なのである。

具体的には隔週なんかでやったらリスクが高まるだけだろう。

この補酒作業は概ね月に1回か隔月ぐらいで行う必要がある。

人によっては2ヶ月に1回以上するのはよくないとしている人もいる。

この補酒はそのワインの酸化させたいレベルを考慮して間隔を調整しなければならないから個人間でも意見が分かれているのだろう。

もちろん酸化に対して耐えうるような、フェノール含量が多く、色も濃いワインであれば必然的に補酒頻度は少なくてもすむだろう。

日本の赤ワインであればなかなかそうはいかないので、恐らく1-1.5か月に一回ぐらいでどうだろうか。

補酒の頻度もそうなのだが、このとき同時にサンプリングするということも重要になる。

低温になる冬であれば毎回はしなくてもいいだろうが、温度が比較的高く保たれている(特に15℃以上)期間は補酒のタイミングで酸やアルコール、揮発酸の量、遊離亜硫酸の量なども調べるとよいだろう。

最近であれば簡易のATP(生物全般のエネルギーの構造体)測定ツールなんかもあるし、そのあたりを組み合わせてVAが多くなりかつATP量が多い場合は生存している酢酸菌の存在を疑った方がいいだろう。

またこのとき遊離亜硫酸の量が減っていれば適宜追加することも推奨される。

ただし本来であれば亜硫酸は一度にまとめて入れたほうが効果は上がりやすいということを考え、こういった適宜投入量も含めて来年の目安として活かしたい。

そして添加後はもう一度亜硫酸量をチェックすることを忘れないようにしたい。

少し補酒とは関係ない話になるが、ここで樽の洗浄についても少し触れておく。

一度汚染した樽を洗浄するのは熱水(85ºCから88ºCで20 min)、またはオゾンで行うのが望ましいとされている。

SO₂溶液(pH 3; 250 mg/L for 24 h)やCl溶液(pH 7.0; 250 mg/L for 24 h)では洗浄しきれていないそうだ。

オゾンはなかなか使うことはないと思うので、ここは熱水を用いるか買い替えてしまうかになるだろう。

もちろん硫黄のタブレットを燃焼させることも効果的だが、それだけでは洗浄とは言えないので、洗浄と硫黄燻蒸を組み合わせる必要があるだろう。

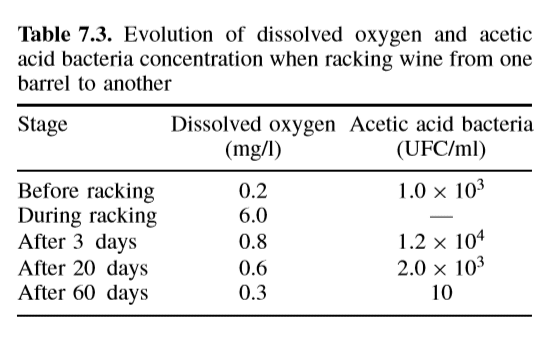

また滓引きに関しても避けられないので少し述べておくと、1回の滓引きで0.03-0.04g/LほどのVAが増え、5-6mg/Lの酸素がワイン中に溶けるとされており、酢酸菌の菌量も増加するので、滓引き後の環境には特に気をつけ、使えるのであれば移動先の樽やタンクなどにガスを充填するといったことも管理法として挙げられている。

ガス充填

先のRackingの時も出てきたガス充填による防除法である。

比較的メジャーな方法であり、実際に私のインターンシップ先もCO2のガス充填を採用している。

ガスの種類は二酸化炭素、窒素、アルゴンと3種類ある。

値段は軽く調べたが出てこなかったのでわからないが、アルゴンが1番高いとされている。

これらの気体には各々メリットとデメリットがある。

二酸化炭素

メリット:空気より重いので充填後逃げにくいということ。

デメリット:ワインに溶けやすいということ。

窒素

メリット:二酸化炭素より溶けにくく安定であること

デメリット:空気と重さが変わらないのでとどまりにくいということ。

アルゴン

メリット:前の2つの気体のデメリットがない。

デメリット:高い。

となっている。

そして全般的な気体の扱いとしては充填とカバーの2通りに分けられる。

充填はワインを移す前に気体を充填しておくことで、カバーはタンクに入っているワインの上に気体を被せてやることである。

ちなみにカバーの方に窒素を用いるのは先の重さの関係で難しいとされているので、カバーが主であれば二酸化炭素を用いるほうがいいだろう。

またイメージとしてカバーの方が短期間の策、充填は長期間の策と思っていただければと思う。

特にタンクが中途半端に満たされている場合のカバーであればガスを隔週ぐらいで添加しないといけないとされている。

また充填にもコツがある。

充填前にタンクを熱水で温め空気を軽くし、その後ガスを充填したほうが下層にガスがとどまりやすくなる。

そして二酸化炭素であれば充填後にボトムバルブを開け、そこに顔を近づけるだけで充填ができているかということを確認できる。

そしてワインをタンクに入れたあとにももう一度添加することで万全の体制となる。

またVariable Capacity Wine tankというものもある。

蓋がついていて、サイズを自由に調節できるため1区画の量が少ないときに便利のように思えるので、この利用も1つ考えたいところではあるのだが、このタンクではなかなか密閉し嫌気状態を保つというのが難しく、酢酸菌のリスクの低減にはあまり役立たない。

ただ酢酸菌のリスクの低減という文脈での話なので、日本の区画の小ささを考えるとうまく活用していきたいツールの1つである。

オイル、パラフィン

この方法は実際に使っているというのは聞いたことがないが、アリルイソチオシネートやオリーブオイル、パラフィンを液面に浮かべることで嫌気状態を保つ方法である。

これはワインのテイストに影響が出てしまうので、あまり推奨はしないし、そのため深くは調べていないので申し訳ないが、興味がある場合は調べてみてもいいかもしれない。

酢酸の扱い

もうすでにかなり読み疲れていると思うがここは軽く触れる程度なので安心してほしい。

1度生成された酢酸は基本的には減少することはない。

そのためできることは揮発性フェノールの扱いと同じような方法で対処することができる。

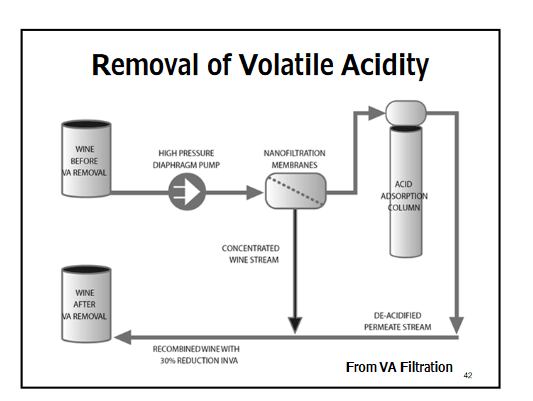

逆浸透膜とアッサンブラージュである。

逆浸透膜はVAを直接取り除くことができる機械として用いることができるが、これもまた日本の規制の中で許可されているか、またそういったサービスを行っているところがあるのかというのはわからない。

ちなみに海外では、一般的とまではいわないが、浸透膜での作業を行う会社というのが存在する。

これと同じようなイメージでナノフィルターと酸を吸着させるコラムを用いる方法もあるらしい。

アッサンブラージュは言葉の通り、VAが低濃度と高濃度のものを混ぜて全体の濃度として閾値より下に持っていくという考え方である。

そして最後にこれからの技術として面白そうだと思ったものを少しだけ列挙しておく。

これからの技術(銀、高静水圧、高圧処理、超音波)

これらは一般的な殺菌の現場では用いられているが、ワインの現場には届いていない技術というイメージである。

銀イオンは水の殺菌に用いられているので、ワインでも使えるのではないかと密かに思ったのだが、前例はあるのだろうか。

またそれとは少し系統が違うが銀のナノテクノロジーというのがある。

これには銀とカオリン(カオリナイト:鉱物の1種)の複合体とか銀のナノ粒子などが含まれ、これらの粒子が菌の細胞膜の透過し、銀イオンが菌のDNA複製や、タンパク質の生成を阻害し失活させるというものである。

友人のプレゼンから画像は拝借してきたので、それも参考にしてほしい。

高静水圧や高圧処理も一般的な食品業界では用いられている技術である。

これはワインにどう使えるかというのは自分自身ピンと来ていない部分はあるが、殺菌力があるのは確かで、実際にワインの研究レベルでは少しずつ出始めていることを考えるといつか実用化されるのかもしれないと思うものである。

総括

今回はかなり長くなり、具体性も足らない上に、現場レベルでは不必要な情報までつい載せてしまったのですが、全体として酸化や酢酸菌に関しての科学的な部分もある程度見せることができたのかなと思っています。

また今回の防除法の部分も総括しておくと、

基本的には収穫、温度管理そして発酵管理と亜硫酸で対処していくことになると思います。

日本であればポリのシートをかぶせていることも多いみたいですが、こちらではあまり聞くことがないので、一般的ではないかもしれません。

ただ実際そのポリシートがうまく機能しているとも思うので、あれはあれでいいと思いますが、樽には使えないということもあるので他の選択肢を知っておくのもいいのかなと思います。

そして最後に、ここまで読んでくれた消費者寄りの読者に対して1つ。

ワインのボトルの首の部分にリングがある場合はボトル内で酢酸菌が発生している可能性が高いですので、お店で見つけたら買わないように。

家に置いていてそうなったのなら抜栓前に期待しすぎないことです。

箇条書きまとめ

- 亜硫酸は分子状で0.8mg/L、遊離態で60mg/L

- 発酵はなるはやで。乾燥酵母と栄養管理 をうまくやろう

- 樽熟中は温度管理をしっかりと(<15℃)

- 補酒と分析忘れずに。亜硫酸が少なくなれば適宜。

質問や意見はコメントまたはTwitter(@WinoteYoshi)までよろしくお願いします。

これからもワインに関する記事をuploadしていきます! 面白かったよという方はぜひサポートしていただけると励みになりますのでよろしくお願いします。