アントシアニンと色素の安定化

日本の赤ワイン用ブドウ栽培の課題ともいえるアントシアニンの不足。

課題の再発見を経て情報をまとめることにしました。

1. アントシアニンとは

2. なぜ不足するのか。

3. 今後の方針と対策

今回は長くなったので1だけでまとめてあります。

また科学系の話が多いので、読みにくいと思った方は次回の記事、「アントシアニンの生合成②」を読んでいただければ現状と対策はわかるかと思います。

1. アントシアニンとは

アントシアニンと聞くとどんなイメージが一般的にはあるのだろうか。

健康にいい。ポリフェノール。抗酸化剤。ワインの赤色の色の元。

実際は健康の側面でも抗酸化作用以外に、抗がん作用、糖尿病の予防などに効くとされているが、ここではワインの色素としてのアントシアニンをもう少し掘り下げたいと思う。

まずなぜワインにおいて色素が重要かというと、色がテイストの先入観を与えるとともに品種の個性とも取られるからである。

例えば日本でいえば甲州がいい例だ。

甲州はピンク系の色のブドウなので色素を抽出しようと思えばできるし、そういったテイストのワインも多くみられるようになってきたが基本的には極淡色の白ワインだ。

この色はこのワインのフレッシュさと軽やかさを表現する一つの重要なファクターとなっている。

その他にもカベルネの濃い赤とピノの淡い赤など品種と色のイメージのリンクは強い。

アントシアニンはご存知の通り果皮に多く含まれており、赤色の色素だ。

この色素はヴェレゾン(着色期)といわれるタイミングで、実が柔らかさを帯びてくると共に現れる。

北半球の赤ワイン用の品種であれば多くは6月から8月の間にあたる時期だ。

しかし色素の元と考えられているアントシアニンだが、一方で無色のアントシアニン、紫色、青色のアントシアニンというのも存在していて、実は赤色に発色している(分子構造が低pHによって正電荷を帯びている)ものは10%ほどだと言われている。

pH依存で電荷が変わり、色が変わるということは、高pHになりやすく酸が少ないブドウ品種(メルローやシラー)などは紫がかった濃い赤色を帯びていることが多いということだ。

またpH依存ということは補酸や発酵によっても色は変わりうるということである。

また亜硫酸によるブリーチングという結合、酵母の細胞壁による色素の吸着などによっても脱色されるということも頭に留めておきたい。

つまりアントシアニンという色素はかなり製造過程で不安定な物質だということだ。

ではどうやって色素の安定化を図るのだろうか。

1つは結合させてしまうことだ。

これをCopigmentationと呼び、これはアントシアニン間、アントシアニンとその他ポリフェノール(タンニン)、金属元素などと架橋して結合することで(化学結合に限らず)安定するというものだ。

これは人為的にできるというものではないが、アントシアニンやタンニンをより多く抽出していると起こりやすくなるので、抽出方法と一緒に考えたいところだ。

2つめは熟成を経ることだ。

熟成によって紫がかったワインは褐色がかったワインへと変貌を遂げる。

これは色の安定という意味でも重要なことである(下の図の数字に意味はないですが、褐色と紫の差がわかるかと思います。)。

基本的に褐色に変わっていく過程でアントシアニンの量は減少する。

というのも結合して滓として沈む、他の物質に変換されるといったことが起こるからである。

しかしこの変化が起こることは、一方で結合状態になったアントシアニンが増えることも意味している。

そしてそれらポリマーとなったアントシアニンはモノマーのアントシアニンより安定なので、ワインの色素全体が安定的な状態に向かっているということでもある。

これが一般的に言われる熟成のメインの部分である。

一方で醸造段階での科学的なアプローチもある。

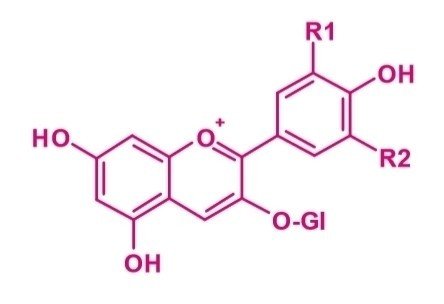

例えばM3G(Malvisin-3-O-glucocide)というアントシアニンからできるVitisin A及びBと呼ばれるものはいずれも褐色寄りの色素で熟成や発酵によって生成される。

これらの物質は酸化やSO2との結合、pH変化による脱色に対してより安定的な物質だ。

このVitisin Aは発酵過程のピルビン酸(図左)、Bは同じくアセトアルデヒド(図右)の量によって規定されるので、ここは酵母の選択の一つのポイントになりうる。他の結合体のアントシアニンの量も酵母の種類によって優位に差があると言われている。

しかし実際の現場では酵母の選択においてここはあまり重要視されないのも事実で、基本的に酵母は香りなどの他の側面から選ぶことになる。

しかし香りの面でもアントシアニンはプラスに寄与している。

M3Gは4-ビニルフェノールと結合し、その結果エチルフェノールの生成を防ぎ、動物臭を軽減させるという効果も持っている。

これも酵母の選択の中でより生成する酵母というのが実験レベルで存在するが、現場レベルでは意思決定にかかわることは少ない。

一方でビニルフェノール低生成株というのは乾燥酵母としてはかなり普及しているのでここは混ざらないようにしておきたい。

(すみません、ここまでの記事はビニルフェノールを動物臭と表記していましたが、動物臭はエチルフェノールで、ビニルフェノールは薬品のような香りですので訂正とお詫び申し上げます。)

今回はここまで。

アントシアニンは色素として重要な役割(主に視覚的に)を果たしており、現状醸造段階でもかなりのテコ入れができるようになってきている。しかしワインは農産物であるということは忘れてはならない。ブドウにないものは醸造がどれだけ発達してもないのだ。

ということで次回はなぜ日本ではアントシアニンが不足するのかということをまとめてお届けしたいと思います。

次記事ができましたのでリンクをつけておきます。

2. なぜ不足するのか。

3. 今後の方針と対策

質問や意見はコメントまたはLINE@(ID:twr5274n)までよろしくお願いします。

これからもワインに関する記事をuploadしていきます! 面白かったよという方はぜひサポートしていただけると励みになりますのでよろしくお願いします。