アイデアと思考を爆速化する【分解思考】と【Mind Node】 ~原理編①~

🔴はじめに

今日は、【分解思考】について。

実は先日、一読者の方から「Mind Mapのアプリについてもっと解説してほしい」というお願いを受けることがあった。

今回以降、複数回にわたってこのアプリ【Mind Node】について解説して行きたいと思う‼️

ぶっちゃけこのアプリは、まだまだ定番とはなっておらず、使いこなしている人をあまりみたことがない。

このアプリを使った薔薇色人生のパイオニアになれるくらいの情報は提供できる自信がある。渾身の投稿を最後まで読んでいただけると幸いだ。

(簡単な使い方については、読書メモの欄で載せておりますので、気になる人はそちらをご覧ください。)

🔴結論と構成

結論

●分解思考は、最強の思考ツール。

構成

●【事例研究】通常思考と分解思考を比べてみた

●分解思考が実現する4つのブースト

①【T-P往復思考】分解思考は、アイデアの創造力が数倍に跳ね上がる

②【大局観】分解思考によるタスク管理は、長期的に効いてくる

③【一網打尽性】分解思考の一網打尽性は、かなりの武器になる

④【where思考/選択と集中】分解思考によって【価値あること】に焦点を絞れる

🔴通常思考と分解思考 【筆者の実際の事例から】

ところで、マインドマップアプリはたくさんあるが、その個別の利便性について語るよりも先にやることがある。😎

・そもそもなぜこのような【樹形図】を作るのか?

・それを作るのにどのような意味があるのか?

・そして、ユーザーの思考はどのような影響を受けるのか?

私はつくづく思う。

【道具が人間のあり方を決定づける】

道具が人を変える例)

・火の使用 →調理法が変わり、食事文化が発達

・印刷技術 →宗教や思想の広がり →国家権力の強大化

・インターネット → 情報格差の消失 →権力者の特権が揺らぐ →国家に代わって技術を持つ個人や企業がコミュニティの主導者に

マインドマップはツールに過ぎないが、これは人間の思考方法や、インプット/アウトプットへの意識そのものを根本的に覆す強力なツールだと捉える。だからこそ、【何のために】使うのか、使ったら【何が良くなるのか】を知った上で使うことが大切。

【分解思考】が可能にすること

・分解思考は、アイデアの創造力が数倍に跳ね上がる

・分解思考によるタスク管理は、長期的に効いてくる

・分解思考によって【価値あること】に焦点を絞れる

・分解思考の一網打尽性は、かなりの武器になる

早速例をあげる😼 お題は、大掃除🧹

一枚目が普通に書き出したタスクリスト

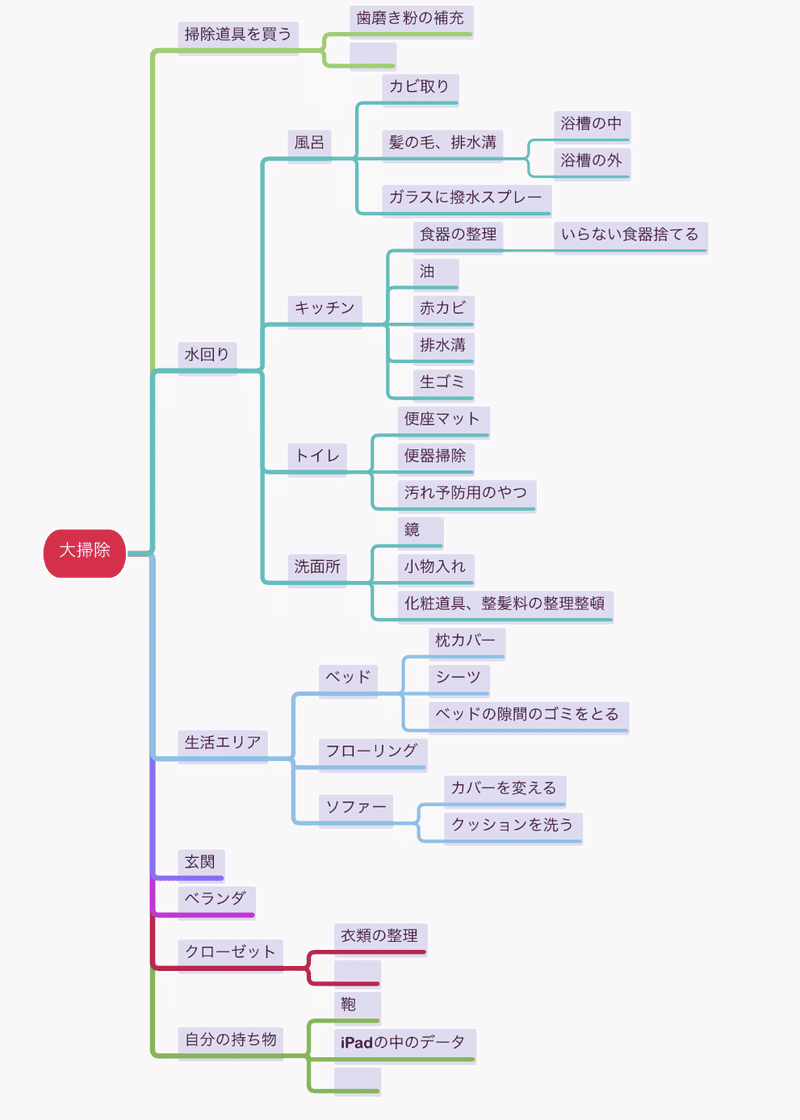

二枚目が分解思考によって書き出したタスクリストだ。

①通常通り書き出したタスクリスト

②分解思考で書き出したタスクリスト

出てくるタスクの量が全く違う。

決して「ヤラセ」ではない。その場で即興で【大掃除でやるべきこと】を書き出してみた。普通に書き出すと、4つ目で思考が止まった。

一方、分解思考とmind nodeと言うアプリを使えば、スラスラとアイデアが出てくる。その数なんと【20個以上】

1:20秒ほどのアイデア出しの成果がこちら。

さあ、どうしてこんな違いが出るのか?。

裏に潜むメカニズムについて、比較表を作ってみた

🔴タスクとプロジェクト 【具体⇆抽象の関係】

表に沿って解説していく。

その前に、抽象度のお話を一つ。

よく【具体的に教えて】とか、【話が抽象的すぎるよ】という。

これはどう言う意味か?

例を挙げれば、具体的とは、【マクドナルド】である。

これを抽象的なレベルで理解すると【貢献】になる。

マクドナルドは、他のバーガーショップ同様に、【飲食業】で活躍している。そうした【飲食業】を一括りにすると、【企業】となる。それはさらには、【お金をもらって貢献すること】となり、最終的には、あらゆる小売店もがすべて【貢献】という最も大きなプロジェクトの【具体】であると言える。

この個別のものが【具体】であり、それらを同一ジャンルで「束ねた」ものが【抽象】と言われるものである。

*この図は、全く「網羅的でない」

*企業によっては【貢献】を目指していない実態もあるかもしれない

これをビジネスや生活の場面で考えるならば、【タスク】と【プロジェクト】にあたる。

Task(タスク)・・・【バラバラしたこと】【アクションに移すことのできる小さい単位】

例) トイレ掃除、風呂洗い、枕カバーを洗うなど

Project(プロジェクト)・・・タスクを一定の基準で束ねた【領域】

例) 水回り、リビングなど

さて、今日のテーマ【分解思考】の話に戻る。

これ以降は、先程の【大掃除タスク】の完成画像を見ながら読み進めてもらいたい。

🔴メリット①「抜け漏れ」の防止 ータスクとプロジェクトの往復思考ー

タスクを普通に書き連ねる場合、【思いついたこと】だけを書いていく。思いきやすいのは普通は、【すぐにできること】ばかりだ。つまりタスクだ。【分解思考】でも、思いつくのはタスクばかりである。

しかし、ここからが違ってくる。3~5つほどタスクを出してみてほしい。

共通点が見えてくる。

・風呂

・キッチン

・台所

→ 【水回り(プロジェクト)】

もう一度作業画面を見て欲しい。

次に出てきたのはリビングの掃除。この時の私の思考は「こう」である。

①新規プロジェクトの発掘

「おっと待てよ。「風呂、キッチン、台所」が【水回り】なら、「リビング」は、【生活環境】か!」

②プロジェクト内のタスクが出てくる

「生活環境の中でほかになにがあるだろう→ 「ベッド」、「フローリング」、「ソファー」があるじゃん

③芋づる式に並列プロジェクトが出てくる

「それなら【生活環境】以外にもプロジェクトがあるはず!

→【玄関】、【べランダ】、【クローゼット】、【自分の持ち物】

このようにして、分解思考は、「思いつきやすい」個別のタスクから、抽象度の高いプロジェクトを立ち上げ、そこから芋づる式に別のプロジェクトを掘り起こしてくれる。掘り起こされたそれぞれの【親プロジェクト】から【子プロジェクト】が生まれ、最後には大量のタスクがじゃぶじゃぶ溢れていく。

せっかくだからこれを【T-P往復思考】とでも名付けておく。

これが、普通のメモでは実現できない【分解思考】の圧倒的な創造力のメカニズムだと思う。

通常だと、瑣末なタスクばかりが出てきており、全体像が見えないため、「玄関」、「ベランダ」と言った【未開拓プロジェクト】の存在に気づかないままに行動してしまう・・・😲

これが、第②~第④のメリットに「効いて」くる。

🔴メリット② プレッシャーと大局観 残業時間が1時間減る?

ちょっと疑問に思うことがある。

「結局タスクが大量に出てきて、しんどいだけじゃん。😵」

待たれよ!

ここで、短期的プレッシャーと長期的プレッシャーの話をしたい。

確かに分解思考をすると、めちゃくちゃ細かいところまで「漏れなく」出てくる。だが、「結局掃除せねばならないところは掃除せねばならない。」仕事であるとなおさらである。

結局大切なのは、【分解思考をいつやるか】である。

出来るだけ早くにやって、全体を洗い出そう。大局観を持って、計画を立てる必要がある。

通常メモでは、タスクはたくさん生まれない。思いつくたびに一つ一つ処理していく必要があるが、これが後から大変な結果を生む。

私は昨年、勤務校の文化祭責任者だった。2週間前になって、大方の仕事に目処がつき、ほっと一息をして最後の仕上げをするつもりだった。

ふと試しに購入したばかりのmindnodeを使って思考整理をしてみた。

結果として、【めちゃくちゃ焦った】のである。

それまで見えていなかった【未発掘プロジェクト】として次の図のように大量のタスクが降りかかったのである。もう大慌てだった。

ここにある全てのプロジェクト、タスクのうち、私が事前に気づき、計画を立てていたものは10%もない

分解思考をもっと早く、2ヶ月前に使っていれば、相当な見通しを持って着々と準備ができていただろう。

分解思考を行えば、【短期的には大量のタスクが溢れて死にたくなる】が、【長期的には計画を立てられて、余裕を持てる】のである。

やらない手はない。これをやり始めてから確実に1日あたりの残業が1時間は減ったと言える。本当に。

🔴まとめと振り返り

今回はここまでにしたい。

~今回のおさらい~

●【事例研究】通常思考と分解思考を比べてみた

●分解思考が実現する4つのブースト

①【T-P往復思考】分解思考は、アイデアの創造力が数倍に跳ね上がる

②【大局観】分解思考によるタスク管理は、長期的に効いてくる

~次回予告~

●分解思考が実現する4つのブースト

③【一網打尽性】分解思考の一網打尽性は、かなりの武器になる

④【where思考/選択と集中】分解思考によって【価値あること】に焦点を絞れる

分解思考のメリットはまだまだある。

それについては,次回に回したいと思う。

この記事が少しでも皆さんのお役に立てたら幸いです😼

最後までお読みいただきありがとうございました‼️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?