✏️不安を恐怖にしたら見えてくるもの/こと/行動とは? 【記録で行動改革③】

はじめに

好きな子に告白、難関大学に挑戦、思い切って転職、初めてのプロジェクトに挑戦。そんな時の最大の壁。それは【不安】。

今回は、【不安を恐怖にしたら見えてくるもの/こと/行動とは?】そんなテーマで書きたいと思います。

ここしばらく、人間の思考のあやふさ【ヒューリスティクス】をきっかけとして、【記録による行動改革】をテーマに書いてきました。

最初の2記事では、原理について書き、前々回は応用技術①【我慢貯金】、前回は、応用技術②【WOOP】について。

〜これまでの関連記事〜

🔥『やりたい』が続き、『やめたい』を遠ざけるためのコツとは?

🔥自己管理の決定版『価値付け』と『価値外し」

✏️ 我慢貯金 〜我慢を『資産』にして楽しむ〜

✏️『モチベ』『不安』の『明確化』👉行動変化 WOOPとは?

今回は、【書くことによる行動改革】の最終回として、【Define the Fear】という抜本的な不安対策について書きます。

といっても「不安は紙に書いて吐き出そう」といった表面的なものではなく、「なぜこの方法が良いのか?」「どんなメカニズムが働いているのか」を明記しながら書いていきたいと思います。

参考にするのは、TEDの動画。これに自分なりのノウハウを加えた改良版としてお届けしたいと思います。

ちなみに、本シリーズで紹介しているのは、次のような特徴を持ったお手軽テクニックであるため、ぜひ最後まで読んで取り入れていただければと思います。

✅全て無料のアプリGoogle Spreadsheetを利用したも。

✅記録という手段を取ることでヒューリスティクスを克服し、多角的、合理的に考えられる。(以下、『立ち寄り思考』)

✅短期的には、書くだけですぐに効果が得られる。

✅長期的には、データを累積することで、最大限の心理的効果が得られる。

それではみていきましょう。

⭐️【不安を恐怖にしたら見えてくるもの/こと/行動とは?】

今日紹介するのは、”Define the Fear”という手法。

これはかの有名なTED Talksの「目標ではなく恐怖を明確にするべき理由」によって紹介されている方法である。前回扱った”WOOP”という手法ののObstacleの部分を深掘りするものという位置付けでみていくとさらに面白い。

せっかくなので、このテクニックの概要とその裏にあると思われる心理メカニズムについて考察してみたい。(WOOPについての紹介記事はこちら)

⭐️事例

まずは、サンプルから。

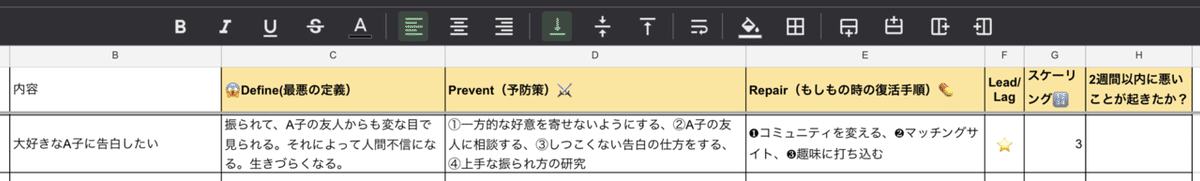

事例・・・「A子に告白する」したいが、不安が付きまとって、行動に移せないでいる。

そこで、Define the Fearでは、次のように書き記していく。

・Define(最悪な結果の定義)

・Prevent(予防策)

・Repair(もしもの時の復旧手順)

*表にあるその他の項目については、筆者オリジナルのものになるので、後から解説したい。

これを書くことによって、どのような効果が得られるのだろうか?

⭐️Define the Fearの効果とメカニズム 〜恐怖への昇華〜

結論から言う。この手法は、『不安』を『恐怖』に変換するためのものだ。

「いやいや、恐怖になったらダメじゃん!?」と言うツッコミをしたいそこのあなた。少し待ってほしい。

まずは、原理から考えていきたい。『不安』は『恐怖』に昇華されることで、『取扱可能』になる。どういうことか?

そもそもなぜ私たちは、こうまでも不安に苛まれるのか。

話は少し逸れるが、実は、私はこのdefine the fearという方法論に出会った時「そんなので不安が吹き飛ぶわけないわ」と、ケチをつけて実践せずにいた。

しかし、とある本で「恐怖と不安」の違いについて学んだ時、一気に頭の中で回路が繋がったのである。

本のタイトルは忘れてしまったが、曰く・・・

💡「不安」は漠然としているもの。恐怖は、「不安」の「対象」が明確になったもの

であるという。

当たり前のことだが、すごく大切な視点だ。例えば、次の例を見てほしい。

不安と恐怖の違い(事例)

目の前に毒蛇が現れると、それは恐怖。

しかし、視界の悪いジャングルで、ガサゴソという音がする。どこから何がやってくるかわからない。これは「不安」。

そして、私たちは「不安」の前ではなす術がない。しかし、「恐怖」には対抗できる。毒蛇を目視できれば、「逃げる」「音を立てない」などの対処ができる。噛まれたとしても、蛇の毒とわかっていれば、解毒ができるかもしれない。

Define the Fearは、Define / Prevent / Repairという3つの項目に一つずつ答えていく『立ち寄り思考」によって、「不安」の正体を明確にして「恐怖」にまで昇華する作業である。

先程の例をもとに見ていこう。

「A子に告白する」ことでどんな「最悪の結果」が起こるか。これを書くのが「不安」→「恐怖」の昇華作業。「A子を含む友人との人間関係が崩壊する」という明確な「恐怖」が出てきたので、それに対して「予防策」と「もしもの時の復旧手順」を書いていく。

毒蛇の例で言うと、

・preventが「音を立てない」「その場から逃げる」

・repairが「解毒剤を飲む」

にあたる。

以上が、Define the Fearの説明だ。

ガサゴソと言う音だけで、対象が定まらない『不安』は、「どうしていいかわからない」=「アクションが定まらない」という形で、私たちを【永遠に悩ませる】。

しかし、対象がはっきりした『恐怖』であれば、「じゃあこうしよう」というアクション(prevent / repair)が思いつく。

思えば、私たちが悩むのは、「なにかしなきゃ」「何かできるはず」という【期待へのしがみつき】でしかない。つまり、「諦めらきれない」と言う状態だ。

対象がはっきりすることで、【期待】が、【可能】または【不可能】のどちらかに「仕分け」されていく。

実は、私の独自解釈/仮説にすぎず、TED Talksでは、ここまでの解説はない。しかし、これがDefine the Fearのツボである、と考えている。

⭐️オリジナル要素

独自の解説ついでに、せっかくなので、独自の提案も残しておきたい。

もっともっと多様な観点から「不安」を丸裸にしていこう。

以下では、この手法に私なりのオリジナルの提案をしていく。内容は以下の通り。

✅lead / lag

✅スケーリング

✅2週間観測

先程の表のそれぞれの欄を参考にしながらみていただきたい。

✅lead / lag

これは、Prevent(予防策)が実行可能なものかどうかをチェックする指標として用いる

「戦略を実行できる組織、実行できない組織」という書籍から得た視点だ。甚だ良書である。ちなみに英語ができる人は原書”Four Disciplines of Execution”を読んだ方が、概念がスッと心に入ってくる。

では、要点抜粋。

私たちは計画を立てるとき、2つの指標を混同しがちである。

・遅行指標(lag measure)・・・すぐに実行できず、結果が「遅れて」ついてくる長期的な(遅行)指標。成果。

・先行指標(lead measure)・・・すぐに実行できる(先行)指標。行動。

先程の事例を元に考える。

例えば、「A子に嫌われない」は、遅行指標である。なぜなら、それはA子次第で、最終的な成果でしかないからだ。

この遅行指標につながっていく『明日にでも取り掛かれる行動』が先行指標。例えば、「A子の友人に相談する」「しつこくない告白の仕方を研究する」「上手な振られ方の研究をする」などである。

上記の通り、私たちは「不安」に弱い。「なす術がない」からだ。

遅行指標も同じ。それはコントロールできない。「A子に嫌われるかどうか」なぞ、コントロールできない。Define the Fearでただprevent(対応策)を書き込んだだけでは、どうしてもlag measure(遅行指標)になりがちだ。

だからこそ、preventでたてた行動目標がちゃんと「先行指標」になっているかどうかをチェックしよう。それを表に組み込むことで、訳のわからないpreventを立てることがなくなる。

✅スケーリング

これはシンプル。

「不安」が「恐怖」になった!といいつつも、それはまだまだ「恐怖」である。それを10段階で評価してみようということだ。ヒューリスティクスによって、私たちは「不安」も「恐怖」を絶対的なものとして考える。

絶対的視点・・・「不安だ/不安でない」「恐怖だ/恐怖でない」 (all or nothing)

それをさらに10段階に細分化することで、「あ、小さい恐怖だ」とか、「この恐怖は手強いぞ・・・」とか、相対化することができる。

💡相対的視点・・・0〜10のグラデーション

0は、1時間後に忘れているレベル

10は、ショック死するレベル。

なので、理論上は、10はあり得ない。それが「あり得た」瞬間に、『お前はすでに死んでいる。』

しかも!

ここまで(❶Define/❷Prevent/❸Repair/❹Lead or Lag)で徹底的に「不安」の化けの皮を剥がして「恐怖」に昇華させてきているので、ほとんどの内容が恐怖度「1〜3」くらいに落ち着くはずだ。だってpreventとrepairがあるんだもん。

✅2週間観測

これは、記録した2週間後に振り返るための枠だ。

個人的には、2週間以上先の最悪の結果を考えてもあまり意味がないと思う。

(ここの日数は状況次第だが・・・)

2週間後に、あなたのその恐怖が、最悪の結果が実現してしまったのかどうかチェックしよう。もしくは「実現の可能性があるかどうか」でも良い。

ほとんどの場合は、「ない」。これがわかるだけで、儲けもんだ。

その「問題なかった」という記録を表に書き貯めていくのだ。

「こないだの不安も大丈夫だった。今回も大丈夫だろう。」

不安症の人は、そんな楽観性を身につけるために、この『2週間観測』をやってみると良い。

なお、こうした【枠(=箱)をあえて設けておく】ということ自体にも、めちゃくちゃ価値がある。こちらの記事で触れているので、参照いただけたら嬉しい。

記録の「箱」を作っておくことの意味とポイントについての記事はこちら

以上、私の個人的な視点として、3つの【枠】について提案した。

✅lead / lag ・・・ 立てた対応策が良い策かどうかチェック

✅スケーリング・・・恐怖はall or nothingではない。グラデーションで見よう

✅2週間観測・・・大体の恐怖は「実現しない」。その記録を貯めて楽観性を身につけよう。

まとめ

今回は、『ヒューリスティクス』克服のための『立ち寄り思考』の応用編。【記録による行動改革】の第三弾として、『Define the Fear』を紹介した。

『不安』を『恐怖』に昇華する作業を通して、『取扱可能』にしてやることで、明確なアクションが生まれる。対策アクション(prevent)と、挽回アクション(repair)だ。アクションプランがあるうちはは、不安も恐怖を見なくていい。アクションがなくなったら、『諦め』がつく。それもまた『不安』『恐怖』のない景色である。

私も、人並みに苦労はした。もともとメンタルが強い方ではなく、大学、大学院、社会人それぞれで絶望の淵に立った。昔から父親がニュースを見るたびに「自殺したやつは負け。あほ。」と言っていたのを思い出し、その想いはすぐに断ち切ることができた。(父さん、ありがとう)

けれど、やはりきつかった。特に社会人1年目は、適応障害になり、左半身が麻痺して仕事を休んだ。復帰後も、2年間ほどは常に「あの状態に戻ったら・・・」という不安との戦いだった。それが苦しくて苦しくて、2年間で様々な手法を学び、実践し、考え、工夫し、開発した。今も不安との戦いはある。しかし、『ちゃんと戦える』ようになった。そんな経験から、「これだけは広めたい」と思えるものをnoteに書いているつもりである。

「何かできる気がする」「まだやれる気がする」このぼんやりした【期待へのしがみつき】の状態が苦悩の原因である。記録を活用することで、さっさと【可能】と【不可能】に仕分けをして、無駄な苦悩の時間を減らしていこう。

今回はついつい気合が入りすぎてしましましたが、最後までお読みいただきありがとうございました‼️少しでも読者の方に貢献できたなら、「スキ」をして激励してやってください。これからも頑張ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?