会社の数字を読めるようになろう!その1

ポータブルなスキルには様々ありますが、会社の数字に強いことはどの会社に行っても必ず役に立つものです。特に、会社の経営数字を計算できたり把握できることは、必ずあなたの強みとなります。ここでは、まず手始めに、財務会計と管理会計の違いについて、しっかりと把握しておきましょう。

1.財務会計と管理会計について

(1)財務会計と管理会計は何が違うのか

会社の会計は、「財務会計」と「管理会計」に大きく別れます。

財務会計というのは、株主や金融機関をはじめとする社外の利害関係者に対して業績を報告するための会計のことです。一般的には、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸表を決算書類として公開します。これらの決算書類をつくりために必要な会計が財務会計ということになります。当然、第三者が客観的に評価できるように、かつ信頼できるように、いろいろなルールに基づいて作成することになります。

これらのルールにあたるものが、金融商品取引法、会社法などの法律や、各種の会計基準です。

一方の管理会計は、自社の経営に活用するための会計のことをいいます。極論すれば、自社の経営の役に立てば良いわけなので、フォーマットや記載のしかたなどに厳密なルールはありません。また、原則、外部に公開されることもありません。期間にも定めはないので、週次、月次、年次など利用しやすいように作成します。中には、日次で運用するような会社も存在しています。それだけ迅速に会社の経営状態を把握して対策を打つ必要があるからでしょう。もちろん、すべての経営数字が必要でないことも多々ありますので、一部分だけを切り出してウォッチするという使い方もあります。まさにケースバイケースです。

しかしながら、だからこそ、これらの数字の計算方法やまとめ方などには工夫が必要です。通り一辺倒な計算をしておしまいではないということを覚えておいてください。

一方、経営者は、管理会計の情報をひとつの拠りどころとして、自社経営を分析したり、意思決定をしたり、製品や人事に関する施策を打つための材料にします。

管理会計によって算出される数字は、会社の事業計画書や経営計画などにも利用されることの多いものです。管理会計とは、マネジメントのための会計であり、経営に役立つための会計なのです。

ゆえに、こちらの管理会計に精通しておいた方が良いでしょう。

(2)管理会計にはどのようなものがあるか

管理会計には、以下のような「予算管理」や「原価管理」などがあります。ここではそれぞれについて簡単に触れておきましょう。ここではまずは概観できるようになっていれば十分です。詳細は、あとで別途説明します。

◆予算管理とは?

予算管理とは、来年度あるいは中長期的な期間で、予算を管理しながら経営に活かしていくための管理会計です。会社を経営していくためには、必要な資源(人材・物資・資金など)を、どのくらい調達する必要があるのかを適確に知らなければなりません。

また、一定期間ごとに予算を決めるのと併せて、実績を管理していくことも大切になります。予算と実績を突合することで、予算に対する実績の達成度合いを確認することができますし、それらを随時確認していくことで、より良いアクションプランへと修正をしていくこともできます。

◆原価管理とは?

原価管理とは、製造業を中心に導入されている管理会計です。原材料費・人件費・設備費といった原価をあらかじめ把握することで、コストを「見える化」していくことができます。

原価管理を行うためには、まずは1つの商品を作るのにどれくらいの原価が必要であるのか、その標準値を設定します。その後、上記の予算管理と同様に、実際にかかった原価と目標の差を把握しながら、適正な原価を探っていくことになります。

(3)なぜ管理会計が必要なのか

それでは、管理会計は、本当に会社運営に必要なものなのでしょうか。ここでは、管理会計を導入するメリットについて、具体的に見ていくことにしましょう。

◆業績の管理がしやすい

たとえば、部門別に損益を把握するような管理会計を導入すると、「どの部署(または個人)が、いつまでに、どれくらいの目標を達成すれば、部門としての目標が達成されるのか」が明確となるため、業績の管理や評価をしやすくなるというメリットがあります。

これらのことは、売上の管理だけにとどまらず、バックオフィスの予算の管理などにも有効です。それぞれを見える化しておけば、社内全体の進捗状況が俯瞰できるようになるため、経営計画もスムーズに立てることができるようになります。

◆公正な評価ができる

各部署または個人の目標設定と管理にも効果的に使うことができます。部署や個人に割り当てられる目標に妥当性がなければ、モチベーションを大きく下げる結果ともなりかねません。また、せっかく努力して数字を上げたにもかかわらず、それが適切に業績に反映されなければ、これも大きな不満のもととなることでしょう。

管理会計を用いることで、これらの評価軸を明確にすることができることも大きなメリットの一つです。評価に管理会計の考え方や手法を用いれば、一定の指針に基づいた公平な評価をしやすくすることができます。

◆早めに適切な施策が打てる

管理会計を導入することで、部署別・事業別・商品別など、経営者が知りたい数字を明らかにすることができるようになります。それぞれについて、売上・経費・粗利などを管理することができるようになりますので、経営の実態をより早期に把握することができます。

そのため、管理会計は、経営戦略の立案にも活用できるというメリットがあります。

管理会計による経営数字を確認できるからこそ、「そろそろ商品をリニューアルしよう」「この事業部をより強化するため新たな人材を投入しよう」といった施策を、適切なタイミングで検討することができるようになります。

◆コスト削減ができる

会社を経営していく上では、予算を達成して売上を伸ばしていくことは大変に重要なことです。そして、これと同じくらい大切なことがコスト削減です。ときには、コストを削減することは、売上げを伸ばす以上に利益に貢献することもあるからです。

管理会計によって適切な原価管理を行うことで、原材料費や人件費などのコストを把握できるようになるため、どのコストを削減することができるのかをより正確に判断することができるようになります。

◆経営感覚が身につく

管理会計を導入することで、各部署の担当者に経営感覚が身につくというメリットもあります。管理会計の数字を計算したり、それらの数字を日々目の当たりにすることが多くなるために、「自分の部署は予算計画を達成できるのか」「達成するためには何をしなければならないのか」といったことをより一層強く意識することができるようになります。

さらには、仮に目標に対して実績が未達成であれば、その理由を踏まえて、次の新たな目標を立てなければなりません。管理会計に触れることによって、分析力や問題解決力も鍛えることができるのです。

ここまでを要約すると、管理会計とは、「経営のための会計であり、業績管理などに有効に活用できるツールである」ということになります。この「ツールである」という意識をしっかりと持っておくことは極めて重要です。管理会計とは、あなたの道具なのです。だからこそ、形式に拘る必要はまったくなく、何よりも会社経営に貢献するための工夫を施していくことが大切になります。

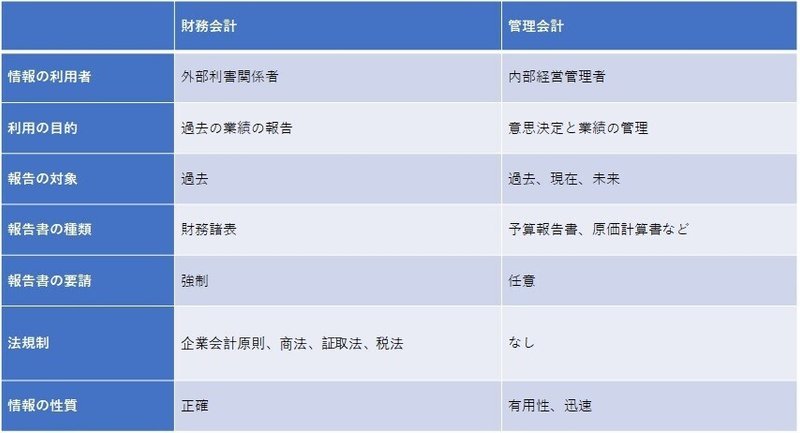

財務会計と管理会計のポイントを下表にまとめておきます。

図1 財務会計と管理会計の違い

【参考書籍】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?