ビリヤニ【6】(南インド) ビリヤニのありよう

インド食器屋「アジアハンター」の店主・小林真樹さんが、食器買い付けの旅や国内の専門店巡りで出会った美味しい料理、お店、そしてインドの食文化をご紹介します。

数日間という短い滞在だったが、かつて1度だけ中東のドバイに行ったことがある。ドバイに立ち寄ったのはもちろんかの地に住み、働くインド人事情が気になったからだ。基本的に私は、インド以外のどんな外国に行ってもその国の中のインド人街にしか興味がない。その点ドバイは、街を歩けばヒンディー語が聞こえてくるぐらいインド人率が高く、私のような在外インド人街マニアにとってたまらない街なのだ。

ドバイのインド人の中で、最も人口が多いのはケララ出身者である。約350万人いるドバイの総人口のうち150万人がインド人で、そのおよそ半数の75万人がケララ出身者だといわれる。当然街にはケララ出身者が経営するインド料理店が多い。最大人口を抱える同胞相手に「ガチな」ケララ料理を出す店がある一方で、最大公約数的な客層を見込んでインドやそれ以外の料理も含めた全方位型メニューの店も多い。

このアラブ諸国のケララ人の多さとも関連して、現在のケララ州の都市部では至るところにアラブ中東料理店が増えている。それはちょっとしたブームといっていい。ケララの田舎街を歩くと、周囲の環境から浮いたように立派なお宅が点在している。豪邸の主は、たいていドバイなど湾岸諸国で2~30年という長い間、建築現場などで働いた人たちだ。とりわけ70年代以降、ケララから中東の湾岸産油国へと出稼ぎする人たちが急増。そうした人たちが故郷で余生を過ごしている。あるいは稼いだ金を元手に、地元でアラブ料理店を開業する人もいるという。

実はケララとアラブのつながりは古い。マラバール地方のムスリムを「マーピラ」と呼ぶ。その語源は、古い時代に海路アラブからやってきてイスラム教を伝えた人たちとその末裔を指す言葉だった。しかしやがて時代を経て、彼らによって改宗した元異教徒たちをも包括する呼称となっていく。いずれにしても、ケララの人たちにとってイスラム教とは海路アラブからダイレクトに伝わったものであり、ムガル帝国その他の中央アジア/西アジアを介して陸路伝わったものではないと認識されている。ちなみにインドで最も古くモスクが建立された地もケララである。

こうしたアイデンティティが、北インドにおいてハレの日のごちそうが「ムガル帝国=ムグライ料理」と結びつくように、ケララの場合アラブ料理に結びつく。アラブとの長い交易に加えて近年の出稼ぎの増加がその憧憬に拍車をかけている。

ケララの州都コチにあるアラブ料理店ではケバーブやシャワルマといった定番のほか、マンディーやマクルーバといった米料理が新たな主役となりつつある。とはいえメニューを見る限り、いわゆる「ガチな」アラブ料理はまだ少ない。南北のインド料理や中には中華料理までもが微妙に配合された、全方位型メニューなのだ。そんな一軒には入ってマンディーなんかを食べていると、かつてペルシアのポロウがインド化してビリヤニとなったように、いつの日かアラブのマンディーもまたケララ化してビリヤニとなっていくのではないかなどと思えてくる。

さてしかし、こうした新たなるビリヤニ文化を図らずも生み出しつつあるケララ州のレストランの厨房内が、必ずしもアラブ勤務経験のあるケララ出身コックだけで構成されているわけではない点は強調しておきたい。飲食店というよりむしろケララ州内全体の産業でいま、急速に労働力が空洞化している。それは食べ歩きをしていると如実に実感する。

ある朝ケララ州北部のカンヌールにある、とある老舗食堂で朝食を食べ終えた私は、すすめられるがまま厨房内を見学させてもらった。するとそこで働いていたのはほぼ全員ケララ州外から来ている労働者だった。ほかの店も西ベンガルやオリッサ、ビハール州出身のムスリムを雇っていたが、中にはネパール人を雇っているところも多かった。勤続年数も長く、ケララ特有の柔らかいテクスチャーが持ち味のパロッタを慣れた手つきで焼き上げていたネパール人は、当然のように地元の言葉マラーヤラム語も堪能だった。今やこうした外部の人材なしにケララで飲食店を経営することは出来ない。地元ケララの若者は皆、ドバイをはじめとする海外に出るか、ホワイトカラー職を目指して進学するからだ。

しかしそんな状況がいつまで続くだろう。やがてベンガルやビハール、ネパールといった地域が経済成長していけば、当然わざわざケララまで出稼ぎに来る必要はなくなる。その時、一体誰がこのケララの美味いパロッタを焼いてくれるのだろう。

かつてケララの人たちが、ドバイ出稼ぎで貯めた資金を元手に地元でアラブレストランを開業したように、ケララの地で働いている彼らが故郷に戻ってケララ料理店をはじめる場合だってあるはずだ。そこで出されるビリヤニは、ケララ式でありながら、どこかベンガルやビハール、ネパール人の口にあわせたものになるのだろう。人の流れや時流、流行りや開業地に左右されながら、ビリヤニはいかようにも千変万化していく。それこそが、インド料理の「正しい」ありようであるように感じられてならない。

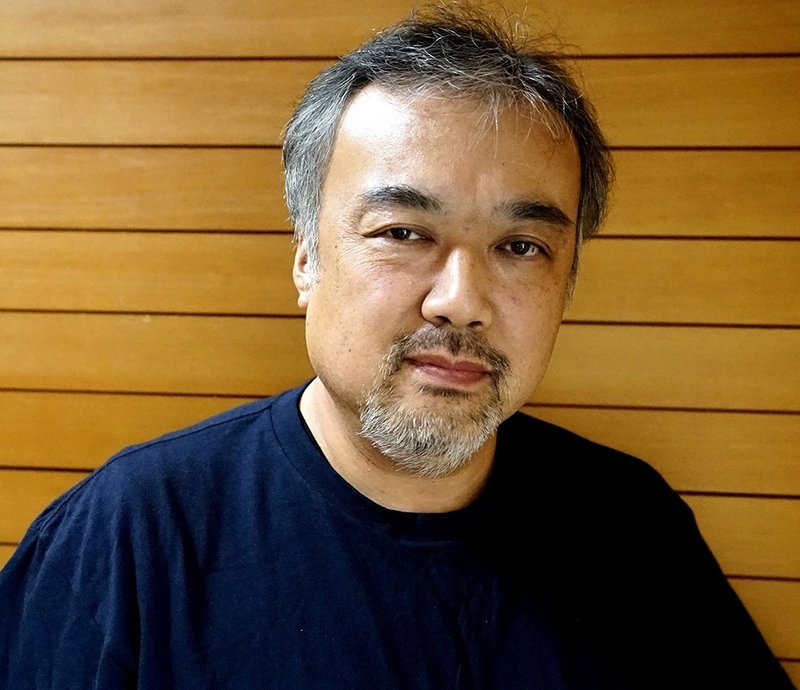

小林真樹

インド料理をこよなく愛する元バックパッカーであり、インド食器・調理器具の輸入卸業を主体とする有限会社アジアハンター代表。買い付けの旅も含め、インド渡航は数えきれない。商売を通じて国内のインド料理店とも深く関わる。

著作『食べ歩くインド(北・東編/南・西編)』旅行人『日本のインド・ネパール料理店』阿佐ヶ谷書院

アジアハンター

http://www.asiahunter.com

「インド食器屋のインド料理旅」をまとめて読みたい方はこちら↓