文明と地図を考える その35 「蘭学地図と投影法」

前回の記事

では、徳川吉宗の時代、実証主義的精神の広まり、科学重視の傾向が地図の世界にも大きな影響を与えていたことを書きました。

例えば森幸安(謹齋)の『日本分野図』

長久保赤水の『改正日本輿地路程全図』

は経緯線が引かれるという大きな特徴が見て取れます。

しかし一方で、これらの地図は既存の地図に経緯線を「かぶせた」に過ぎず(いわゆる編集図)、科学的に経緯度を測定した地図(実測図)ではない点で、純粋な科学的地図とは言えない面もありました。

今回は、伊能忠敬のような実測図につながるまでの蘭学の発展にスポットを当てていきたいと思います。

その中で取り上げていきたいのが、新井白石とシドッティです。

というわけで今回のテーマは…

日本図における投影法の始まり

です。

ところで、歴史的なお話に入る前に、投影法というものについて説明しておきたいと思います。

1、投影法とは

投影法は、現代の科学的な地図を描く上で必要不可欠とも言えます。

先ずはWikipediaの解説を見てみましょう。

地図を作製する場合において、球体の地球をどのように平面の紙に描くか、またその描き方のことをいう。

地球儀のように地球を球体のまま縮小して表す場合にはほとんど考慮する必要はないが、平面の紙に描く場合には必ず歪みが生じてしまう。

よって、面積・角度・距離を同時に全て正しく表示することはできない。

その歪みをいかに小さく使用目的に合わせて地図を描くかが投影法の要でもある。

要するに、球体をそのまま平面には展開できないので、どこか歪ませてでも何とか平面にしよう、ということですね。

イメージで考えるなら、陸地以外透明の地球儀に、光を当てて影を壁に映す感じです。

こんな感じで、

・無限大の遠いところから見る(正射)

・球体の中心から見る(心射)

・球体の反対側の端から見る(平射)

というように、どこに光源を置くかで平面への映り方が変わります。

どこかに必ず歪みが生じるので、地図の用途に応じて最適な描き方を選んでいく必要があります。

実際、どんな感じで歪んでいるのかを体験できるのが

こちらのサイト。なかなか面白いのでぜひいじってみてください。

また、実際には単純に投影したものを描きとっているわけではなく、かなり複雑な数学的計算で地図は描かれています。

その複雑さは

こちらの書籍で余すところなく解説してくださっているのですが、数学の素養がある程度無いと理解が難しいかもしれません…。

ただ、逆に言えば理解してしまえば数式なので「プログラムで投影図は描き出せる」とも言えますね。

今回はとりあえず、

「球体(3次元)である地球を平面地図(2次元)に変換する手法」

だととらえていただければOKです。

ちなみに、現代の地図は最終的に「座標系」を基準にして表現されています。

「座標系」=「投影法 + 測地系」。

「測地系」とは、「地球の大きさの定義」のことです。

つまり、どのような形と大きさをしているのか…という基準が測地系で定義されているのです(地球は楕円体です)。

それに基づいて、投影法で描かれた地図をさらに数理的に補正していると考えると良いでしょう。

その中でも「GRS80(Geodetic Reference System 1980)」が現在では最もよく使われています。

「GRS80 楕円体」

赤道半径=6378137.0m

極半径 =6356752.314140356m

扁平率の逆数 :298.257222101

※扁平率の逆数が大きいほど、真円から遠ざかっている(潰れている=楕円)ことになります。

GRS80だけではなく、日本を含むユーラシア大陸の測地で多く採用されている「ベッセル楕円体1841」

「ベッセル楕円体1841」

赤道半径=6377397.155 m

極半径 =6356078.963m

扁平率の逆数 :299.1528153513233

なども、楕円になっています。

ここで、ちょっと余談なのですが…あの非常に便利な「GoogleMap」。

面白いことに、Googleマップは

赤道半径=6378137.0m

極半径 =6378137.0m

扁平率の逆数 =0

…ということは、地球は楕円体ではなく完全な円(真円)と定義しているようなのです。

そのため、GoogleMapの地図は、他の地図と単純に重ね合わせをしても全然合わないという現象が発生します。

「GRS80楕円体」と「ベッセル楕円体」でも、日本では同一座標で500m近くずれてしまいます。

GoogleMapのずれはさらに大きいものなので、他の地図とそのままでは合わないというのは当然の結果ですね。

※補正をかければ重なります。

ちなみに、GoogleMapは2018年8月のアップデートで、従来のメルカトル図法(高緯度部が大きく見える)から球体のマップに変更され、陸地面積が比較的正確に表現されるようになっています。

使い勝手もだいぶ良くなりました。

さて、だいぶ話が脱線しまいましたので本題に戻りましょう。

2、日本における投影法

日本で最初に「投影法」について触れた書籍は、新井白石

の著した地理書『采覧異言』だと言われています。

前回も触れましたが、新井白石は老中、つまり政治家、さらには儒学者として有名です。彼が何故投影法に触れることになったのか…。

それは、宝永6(1709)年、鹿児島に密上陸して捕らえられた宣教師ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッティが、江戸に送られてきたことがきっかけでした。

宣教師には、エリート層が多く、シドッティも元はローマ教皇庁の法律顧問でした。

当然、持っている教養も並々ならぬもの。

当時の幕府内の実力者、かつ高名な儒学者である新井白石が自ら取り調べに当たることになりました。

新井白石は、シドッティの博識ぶりと優れた人格に感銘を受け、キリスト教徒は改宗か処刑という当時の慣習に反して、彼と親交を深めていきます。

白石は政治家や儒学者として有名ですが、実は朱子学、歴史学、地理学、言語学、文学、漢詩などを高いレベルで修めている、極めて多才な人でした。

そんな白石は、当時日本に伝わっていた南蛮地図を見ていて、ある疑問に行き当たります。

それは、地図によって描き方が全然違うこと。

例えばイタリア人宣教師マテオ・リッチ

が描いた「リッチ図」の一種である『坤輿万国全図』

これは、地球が卵型の平面に描かれています。

さらに、南方には未知の巨大大陸「墨瓦臘泥加(メガラニカ)」が描かれています。

オーストラリア大陸…にしてはあまりに大きいですね。

他にも、『論奥弁証』記載の『山海輿地全図』

さらに『万国絵図』

など、地図によって描き方が全く異なる点に疑問を持っていました。

それについてシドッティに尋ね、その答えとして投影法の存在を理解し、『采覧異言』に記録したと考えられます。

その後、蘭学が盛んになるにつれ、投影法を用いた世界図の製作も盛んになっていきます。

当初の地図の多くは、心射図法を用いた東西両半球図でした。

これは、当時日本に輸入された洋書に採用されていた原図がそうであったためです。

当時のヨーロッパでは、地球が球体であることを視覚的にアピールするため、この図法が多く用いられていました。

それを日本の蘭学者たちは翻訳し、日本仕様の地図を製作していきます。

例えば司馬江漢の『地球全図』

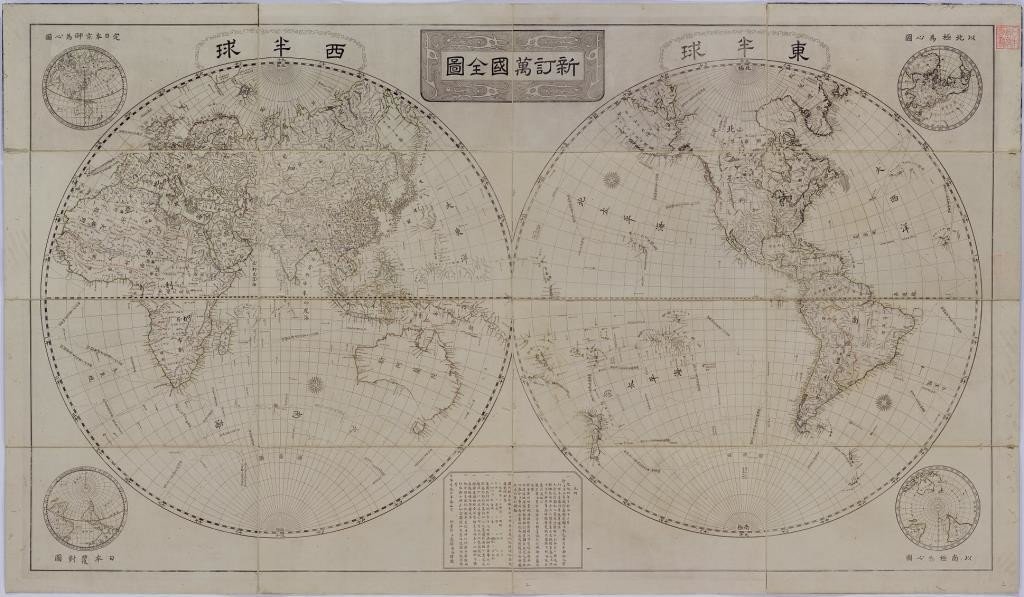

はその一例ですし、集大成と考えれば幕府天文方高橋景保が作り上げた『新訂万国全図』です。

この地図では、

・オーストラリアなどに関する記載の正確さ(クックの探検の成果)

・間宮海峡や樺太に関する記載の正確さ(間宮林蔵の探検の成果)

など、世界地図としてはかなり現在のものに近づいています。

さらにちょっと面白いのが、19世紀半ば以降に製作された地図は、東西両半球図からメルカトル図法を用いた地図に変化していくのです。

19世紀半ばといえば、ペリー来航などにより開国への動きが一気に加速した時期です。

例えば文化2(1862年)に蘭学者佐藤政養が製作した『新刊輿地全図』

は明らかにメルカトル図法です。

これは、開国という動乱期にあって

・航海図としての需要が高まった

※メルカトル図法は航海図に最適

・各国の大まかな位置関係を一目で把握しやすい地図が求められた

ためであると考えられます。

ちなみに、下にびっしり書いてあるのは各国の地誌や統計資料。

これも今まではあまり見られなかったものです。

当時、外国に対する関心が高まっていたことが伺えます。

というわけで、今回は江戸時代中期以降の蘭学系の地図について取り上げてみました。

さて、実は今まであまり触れていなかったのですが、この蘭学系地図の隆盛の中、長く存在したもう一つの系統の地図が滅び去ろうとしていました。

次回は、そちらの地図について触れていきたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

この記事が参加している募集

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。