連載小説 『J-BRIDGE 』6.5

「ほら、食べな」

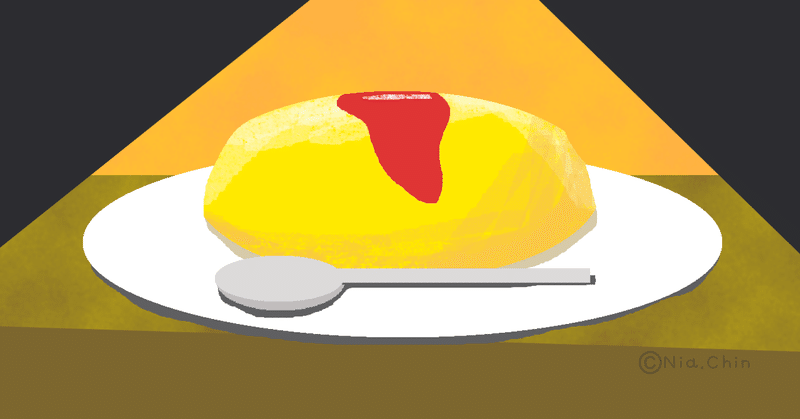

男が再び姿を現したとき、その左手には一枚の皿。立ち上った湯気の中央にはつるりとした黄色の楕円形。適度に広がった赤茶色の装飾を携え、紛う事なきオムライスが明石の前にやってきた。

「あ……、どうも」

差し出された皿をことりとテーブルに置いた男は、手で「どうぞ」と皿を指し示す。少しの躊躇いを見せた明石ではあったが、湯気が鼻腔を通り抜けた途端、ただ無心でがっついた。

みるみるうちに黄色の楕円は半分になり、それでも勢いは衰えない。男がグラスに茶を入れて戻って来た頃には、皿には米粒ひとつ残っていなかった。

「腹減ってたんだね、そりゃそうか」

「美味しかったです。すっごく」

腹が満たされた明石はやっと、警戒心が立ち戻ったようだった。面識の無い男の飯を食い、その目の前に座っている。それが異様だと感じられていなかった異様さに、今になって気がつくことができた。

「でも、もういいです。放っといてください、もういいですから」

賛辞に続く明石の言葉は、必要以上に心を閉ざしているようだった。

「そんなに悲しい目をするなよ。……ここがどこかはわかるかい?」

男が明石に問うた。まるで傷ついた子犬に問いかけるようにな口調で。「興味ないです。これ以上迷惑かけられません、帰ります」

「おいでよ」

男がそう言ってカーテンの傍から明石を手招きしていたが、明石は動かない。外に続いてると続けた男の言葉で、明石は立ち上がる大義名分を得た。

カーテンの傍に立った二人。男が勢いよくカーテンを横に滑らせると、閉ざされていた明石の視界は途端に広がった。いくつか灯る鈍い光は横に長い一枚板のカウンターや、緑の絨毯が広がる机を照らす。絨毯の机には端にいくつもの穴が空いていて、それを何に使うのかは明石も知っている。

今いる部屋のゆうに十倍はあろうほどのその空間には食器やグラス、吸い殻の溜まった灰皿などがそこかしこに散らばり、そこで語らっていた人たちの声が聞こえるような気にもなる。

向かって左手に見えるのは一枚の扉。そこが外界との出入り口であることを明石に示すかのように、揺れると音を出すドアベルが吊られていた。数種類の煙草が混ざったような匂いが、ほんの少しだけ明石の鼻をつつく。

「広い……」

「そう? まだ奥があるけど」

得意げにそう言った男は気をよくしたのか、そこから見える光景一つ一つを指差しで説明していく。

「あれがバーカウンターであっちはダーツ台。普通にお酒を飲んで話す席もあそこにあるよ」

男が説明するのを耳の端で聞きながら、明石は不思議なことを考えていた。自分たち以外に人がいないのに、多くの人がいるような気がする。その人達が皆、やけに楽しそうで温かい。そんな気がする。それがとても心地いい。入った瞬間にハズレだったと思う飲食店があるように、その逆もまたあり得るものだろうかと、男の話はほとんど頭に残っていなかった。

「聞いてる?」

男の髭面が視界を遮り、驚いた明石は声も出さずに頷いた。

「おっけい、じゃあ続けるよ。えーっと、あれは何かわかる?」

男は緑の絨毯が敷いてある机を指差した。

「ビリヤード……ですよね?」

「そう、ビリヤード台。玉撞きするための台だね、ビリヤードをしたことは?」

明石は首を振った。したことが無いのは嘘だったが、やったことがあると言えばそれも嘘になる。そんな程度しか彼はその競技に触れたことが無かった。さらに言えば、ノンアルコールの状態であの長い棒に触れたことがないと思い、自分の否定が間違っていないことを確認するように頷いた後、明石はもう一度首を振った。

「そう。いつかやってみるといい」

「ここは……、なんなんですか?」

明石は会話を繋げない。

「酒を出す店さ」

男が返す言葉も繋がっていない。けれども、正しいことは言っているようだった。明石達が立つ場所は木造のバーカウンターの内側で、壁の一面には英字で綴られた酒瓶が並んでいる。

「はあ」

「もっと言うと娯楽を提供する店、そして人が集まる店とも言える。……こうやって考えると一言で表すのは難しいね」

男の口ぶりは楽しそうだった。自分のやりたいことを全て実現できているような、そんな余裕が感じられる気がする。

「酒があって遊びがあって人がいる、ここはそんな店『J-BRIDGE』さ。これじゃ質問の答えになってないかい?」

「なってるんじゃないですか、……知らないですけど」

設置してあるうちの、半分も灯っていない営業外特有の明かりに照らされながら、歯切れの悪い会話を続ける二人。男は自分が「J-BRIDGE」のオーナーであることを明かした。

「熊沢 朗、俺の名前さ。朗って字は朗らかのやつね」

男は続いて、自らの名前を名乗る。話しながら忙しなく動いた指は、空中に朗の字を書いているようだった。

「へえ、”名は体を表す”の権化みたいですね」

「おお、言ってくれるねえ」

口八丁にはほど遠い明石。そんな彼の口から小気味の良い言い回しが溢れるくらいには、明石の気持ちは穏やかになっている。

「そんなに朗らかに見えるかなあ」と、髭の手触りを味わいながら照れる熊沢。そんな彼に、感じたのは熊の方だとの事実を伝えるかどうかを悩む明石。

彼が余計な一言を挟んでしまうのを留まらせたのは、チリンチリンと愛らしい音を奏でたドアベル。

ドアベルが示すのはいつだって新たな人物の登場。その品のある高い音は、物語の前進を示唆しているようにも聞こえた。

読んでいただき、ありがとうございます! 楽しんで読んでいただけましたか? よろしければ今後の活動資金として、300円、500円、もしくは1000円のサポートをしていただけると嬉しいです😊 いただいたサポートは小説家という夢に向かって進むための燃料にさせていただきます!