今日も、読書。 |ニューシネマパラダイスと、製本をした週末

2022.3.13 Sun

カラ兄:上巻 235ページ

岡本学さんの『アウア・エイジ』という小説を読む。

第163回芥川賞候補作。ある日、学生時代に映写技師のアルバイトをしていた映画館から、招待状が届く。映写室の壁に貼られた写真に、20年前の記憶が呼び起こされ、写真に写った謎の塔を探す旅に出る。

ボローニャ留学中に、ほんの少しだけ、イタリアの映画史について学んでいた。現地の大学の講義に潜り込んで、半分も理解することのできないイタリア語を聞き流しながら、様々なイタリア映画のワンシーンを観ていた。

イタリア語は全然理解できなかったが、往年の名作のワンシーンは、言語の壁を越えて、胸に迫るものがあった。「ライフイズビューティフル」「ひまわり」「自転車泥棒」「山猫」「甘い生活」など、有名な作品のDVDを借りて、全編を観たりもした。留学中は、とにかく時間だけは豊富にあって、そうでもしないと時間がつぶせなかった。

その時に観たイタリア映画の中で、私が一番好きだったのが、「ニューシネマパラダイス」だった。

2022.3.14 Mon

222日目。

カラ兄:上巻 300ページ

シチリアの小さな村で青春時代を過ごし、ローマで映画監督として成功したサルヴァトーレ。彼のもとに、幼い頃通っていた映画館「パラダイス座」の元映写技師、アルフレードの訃報が届き、物語が始まる。サルヴァトーレは、たくさんの映画やアルフレードと共に過ごした、過去の思い出を回想する——。

ニューシネマパラダイスには、狭い映写室の中で、サルヴァトーレとアルフレードが映写技師として働くシーンが出てくる。検閲のためにフィルムをカットして繋ぎ合わせたり、フォーカスを調整したりといった、裏方の作業だ。

私はこのシーンが物凄く好きで、彼らの手仕事を、繰り返し観た。映画上映中の舞台裏、秘密基地のような映写室で、手慣れた様子で作業する映写技師。そこには、他を寄せ付けない完全な世界があって、外の世界の動向なんて関係ないのだ、という芯の強さを感じた。それが、すごく格好良かった。

イタリアは、職人の国だ。ニューシネマパラダイスで観た映写技師の職人技は、特に私を痺れさせた。

『アウア・エイジ』を読んで、ニューシネマパラダイスの、その映写室のシーンが、脳裏に蘇ってきた。私にとって『アウア・エイジ』に出てくる映画館のイメージは、ニューシネマパラダイスの、あの「パラダイス座」だったのだ。

古いフィルムがカタカタと音を立てて回るような、セピア色の、どこか懐かしい世界。『アウア・エイジ』には、そんな世界が広がっていた。

2022.3.15 Tue

223日目。

カラ兄:上巻 340ページ

久しぶりに、BOOKOFFへ行ってきた。

戦利品報告。最近の私の読書傾向が、大いに反映されたラインナップだ。

基本的に、最近ハマっている作家さんの本を、1冊ずつ購入した。荻原浩さんの『明日の記憶』は、「BOOKOFFに行ったら必ず1冊山本周五郎賞の受賞作を買う」というルールに則り、買ったものだ。この他、新刊書店でも2冊追加購入。月初めは、本の購買意欲が高まって仕方がない。

今から1年ほど前、BOOKOFFの歩き方、みたいな記事を書いたことがある。基本的に、私のBOOKOFFに対するスタンスは、この時から変わっていない。

私にとってBOOKOFFは、東京ディズニーランドよりも、楽しい場所だ。BOOKOFFにもディズニーランドにも、行ったことがあるうえでの比較である。

もちろん、楽しみ方のベクトルは違う。それは承知のうえで、それでも総合評点を出すとなると、BOOKOFFの方が上位にランクインする。

BOOKOFFに行く日の朝は、いつもより空気が澄んでいるように感じられるほどだ。

2022.3.16 Wed

224日目。

カラ兄:上巻 340ページ

このところ、海外ミステリをよく読んでいる。

一時期、ミステリを読んでも面白いと思えないという、暗黒の時期が続いていた。それから徐々にミステリ熱が復活しつつあり、最近は特に、海外ミステリの波が来ている。書店に行くと、ハヤカワミステリ文庫や、創元推理文庫の海外作品を、ついついチェックしてしまう。

中でも面白かった作品を、簡単に紹介したい。

まず、M・W・クレイヴン著『ストーンサークルの殺人』『ブラックサマーの殺人』だ。

『ストーンサークルの殺人』は、英国推理作家協会賞の最優秀長篇賞である、ゴールドダガー賞の受賞作。あることがきっかけで警察の職務を退いていたワシントン・ポーが、ストーンサークルに次々と焼死体が現れるという、怪事件に巻き込まれていく。

『ブラックサマーの殺人』はその続編で、カリスマシェフを逮捕した過去の事件に冤罪疑惑が持ち上がり、ポーは窮地に立たされる。冒頭、ポーが逮捕される場面から物語が始まるのは、衝撃的だった。

このシリーズの最大の魅力は、分析官のブラッドショーだ。可愛い。正直、ブラッドショーさえいてくれれば、ミステリなんてどうでもいい(よくない)。彼女の活躍を見たいがために、このシリーズを読んでいる。

次に、ホリー・ジャクソンの『自由研究には向かない殺人』。

邦訳のタイトルが秀逸だ。探偵や刑事のような、事件を捜査するプロではなく、好奇心旺盛なごく普通の女子高校生・ピップが主人公。SNSや交友関係のネットワークを駆使して、なんとか事件の真相に迫ろうとするのがすごく良かった。

タイトル通り、ピップは「知り合いが殺人犯ではないことを証明する」というテーマで、自由研究に取り組む。研究の「作業報告」として、彼女が事件を整理した文書や、参考にした資料が挿し込まれており、それを読み進めていくのが楽しい。

怪しい人物が次々に現れ、最後まで事件がどう終結するのか分からず、ドキドキしっぱなしだった。

2022.3.17 Thu

225日目。

カラ兄:上巻 340ページ

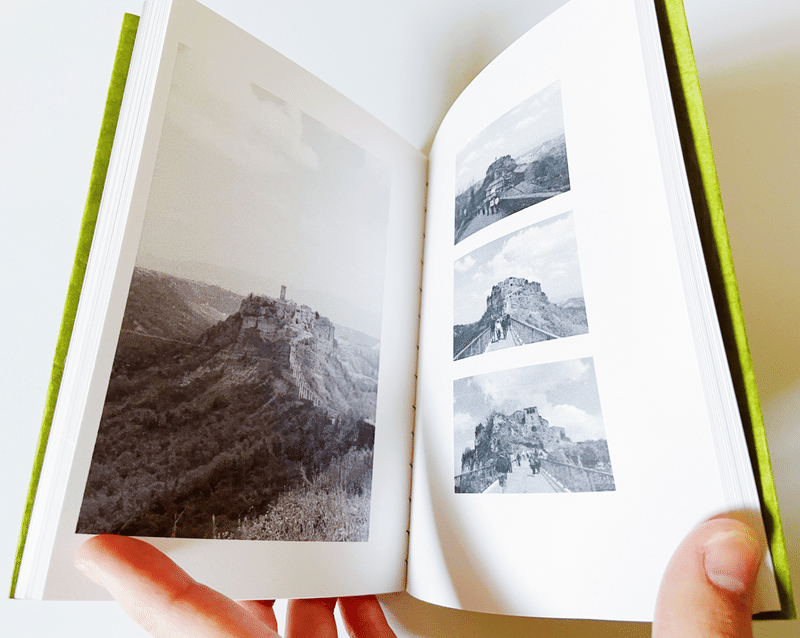

今年の目標のひとつである、製本に取り組んだ週末。

イタリア留学中に一眼レフで撮影した写真たちを使い、モノクロの写真集を作ることにした。サイズは、文庫本サイズのA6。紙をカットする工程を省略するために、A6サイズの用紙を予め購入した。

今回の製本にあたって、準備したものはこちら。

・A6用紙(自分で裁断する場合はA5でも可)

・表紙用の紙(ちょっと良い素材の紙)

・プリンター

・糸鋸

・グルーガン

・アイロン

まず、Wordで写真集の中身を作成する。用紙の枚数にあわせて、100ページ分作成。Googleフォトから、ひたすら写真を貼り付けていく。タイトル、索引、奥付のページも作り、それっぽくする。家にあった写真集を参考に、デザインを工夫。この写真を並べていく作業がとにかく楽しく、時間を忘れて没頭する。

Word文書が出来上がったら、プリンターで印刷する。本を綴じた際の読みやすさを考えて余白を設定し、白黒印刷。

ここから、いよいよ製本工程に入る。50枚の用紙をきっちりと揃えて固定し、断面に糸鋸で2ミリほどの切り込みを入れていく。これは、後でグルーガンで本を綴じる際に、用紙の隙間にグルーガンをしっかり浸透させるための下準備だ。この時、切り込みが浅すぎると紙がくっつかずバラバラになるし、深すぎると逆にページが開きづらくなってしまう。大体1センチ間隔で切り込みを入れていく。

続いて、グルーガンでグルーを断面に塗り込み、本を綴じていく。初めはグルーがボコボコになってしまうと思うが、後でアイロンで薄く伸ばすので問題なし。とにかく隙間がないように、しっかり塗る。

グルーを満遍なく塗ったら、キッチンペーパーを1枚当てて、その上からアイロンで熱を加える。ガチガチに固まっていたグルーが溶けるので、その隙にアイロンで平坦に伸ばしていく。気泡などで隙間ができないよう、しっかり平らにすることが、最終的な本の出来栄えを左右する。上下からはみ出したグルーは、カッターなどで裁断する。

ここまで終われば、形は既に、本になっている。パラパラとめくり、紙がバラバラにならないか確認する。

最後に表紙を接着すれば、完成だ。表紙をA6サイズにカットして、再びキッチンペーパーを挟み、紙の束にグルーで接着する。予め本の厚みに合わせて背表紙の折り目をつけておくと、綺麗に接着することができるだろう。

そんなこんなで、完成した写真集がこちら。

文庫サイズの、可愛いアルバムが出来上がった。

ページが全然開かない、グルーの塗り方が均一でないなどの課題は残ったが、次回以降改善していきたい。今度は、小説やエッセイなどの文章を印刷し、文庫本を作ってみたいと思う。

2022.3.18 Fri

226日目。

カラ兄:上巻 340ページ

自分で製本をしてみて、本というものが持つ、不思議な力を感じた。

Word文書を印刷したとき、写真が印刷された紙1枚1枚は、あくまで別個の、「写真が印刷された1枚の紙」でしかなかった。それらの紙が束となって、1冊の本として綴じられた途端に、独立していたはずの紙に連続性、物語が生まれるのが不思議だった。

場所も被写体も違う、2つの写真。それが見開きの1ページに並んだとき、その2つの写真の間に存在するであろう関連性が、物語が想起された。実際には全く関係ない写真どうしでも、本の中に並んで配置されていると、そこに何らかの繋がりが生まれる。脳が、写真と写真の間の物語を創造し、補うのだ。

もしかしたら本は、本であるというただそれだけで、物語を生む力を持つのではないか。中に何が書かれていても、それが本であるという理由で、そこには物語があると人は考える。

何百枚もの紙が束ねられ、コンテンツが配置され、ページを捲ることで、1枚1枚読み進めていく。その「紙1枚に収められたコンテンツが連続する」という本の構造は、コンテンツが何であれ、人間の脳に、物語を創り出させる力を持っているのではないか。

自分で撮ったなんでもない写真が、1冊の写真集になっていく過程で、私はそんなことを感じた。本は偉大だ。

2022.3.19 Sun

カラ兄:上巻 340ページ

吉田篤弘さんの『月とコーヒー』を読む。

本を手に取ってみると、文庫以上単行本未満の、絶妙なサイズ感が良い。装丁のイラストも、ほのぼのとしたテイストで可愛い。本書の優しい雰囲気が、本の作りや装丁とも非常にマッチしている。

中を開くと、24編のショートショートが収められている。

タイトル通り月やコーヒーが登場するお話、美味しそうな食べ物が中心のお話、SFチックでちょっぴり不思議なお話——。様々な物語が収録されているけれど、全体として吉田篤弘さんらしい優しい語り口で、夢の中のような、ほんわかした儚い印象がある。

あと、登場する食べ物がもれなく美味しそうで、登場人物たちの食に対する真摯な態度も素敵だ。寝る前に温かい飲み物を飲みながら、ゆっくりとした時間を過ごすお供に、おすすめの一冊。なんとなくコーヒーが飲みたくなるけれど、眠れなくなってしまうので注意が必要。

最後に、吉田さんが本書に込めた思いを引用させていただく。

一日の終わりの寝しなに読んでいただく短いお話を書きました。先が気になって眠れなくなってしまうお話ではなく、あれ、もうおしまい? この先、この人たちはどうなるのだろう——と思いをめぐらせているうちに、いつの間にか眠っているというのが理想です。

↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!

↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?