今日も、読書。 |激動の日本で、漂うように恋をした

2022.7.31-8.6

林芙美子|浮雲

義兄の弟との不倫関係から逃れるため、戦時下、仏印へタイピストとして渡ったゆき子。そこで出会った農林研究所所員、富岡と熱烈な恋に落ちたが、彼もまた、妻のある身であった。戦争が終わり、帰国したゆき子は、富岡の心が彼女からすでに離れていることを知る……。心中旅行、別離、そして妊娠。様々な出来事を乗り越え、二人はついに屋久島へとたどり着く。敗戦後、激動の日本で漂うように恋をした、男と女の物語。

あらすじの「敗戦後、激動の日本で漂うように恋をした、男と女の物語」という文章が、堪らなく良い。

著者の林芙美子さんは、明治から昭和にかけて活躍した小説家。自伝的な作品や世相を反映した作品が多く、自身の複雑な生い立ち、波乱万丈な人生、そして太平洋戦争での経験が、彼女の作品に独自性を持たせている。

『浮雲』は、彼女が心臓麻痺で急逝する直前まで執筆されていた、最晩年の長編である。現在では、彼女の代表作として多くの人に知られている。『風雪』『文学界』の連載で文壇に発表され、1951年に出版された。敗戦の痛手により、絶望に打ちひしがれる当時の日本社会の悲しみや虚しさが、リアルに書き綴られている。

林さん自身が、報道班員として、戦争中に大陸や南方に従軍していた経歴を持つ。『浮雲』は、主人公のゆき子と富岡が仏印で出会う場面から始まるが、従軍日本人の仏印での暮らしぶりが、細かに描写されている。富岡が農林水産省に務める役人であることもあり、仏印の植生についての記載も詳しく、林さんの知見の深さに驚く。

ゆき子は、義兄の弟・伊庭との不倫関係から逃れるように、タイピストとして仏印へ渡る。戦時中の仏印での、戦争とは縁遠い、浮世離れした穏やかな日々。その不気味な平穏さが、ゆき子のその後の人生を掻き乱していく。

ゆき子は、後先をあまり顧みず、自分の思いに忠実な人物である。一見すると控えめだが嫉妬深く、誰かにすがっていなければ生きていけない。仏印での富岡との情愛の日々が、戦争が終わり帰国した後も忘れられない。帰国後の富岡の、のらりくらりとした態度や身勝手な言動に耐えられず、より深みにはまっていく。

対する富岡は、妻を持つ身でありながら、ゆき子をはじめとする様々な女性と関係を持つ、だらしのない男として描かれる。ゆき子の自分への想いを知りながら、彼女を冷たくあしらうのだが、自分が寂しくなったり懐具合が厳しくなったりすると、都合よく彼女を求めるずるい人物である。戦争前はごく普通の役人であったが、戦時中の仏印での堕落した生活を引きずり、戦後は生活力のない浮浪の男になってしまう。

男女が近づいたり離れたりする、よくありがちな恋愛模様が描かれた小説だと思われるかもしれない。しかし、戦争という異常事態の中で急激に燃え上がり、そして戦争が終わった後もその熱を引きずり、空しい依存関係に陥る男女が描かれているという点で読み応えがある。敗戦後の日本の混沌とした世相がありありと記されており、それが恋愛に与える影響は非常に興味深い。

たとえば富岡は、細君を持ちながら不倫を繰り返す最低な男だが、彼自身、自分がどうしたいのかよく分かっていないような描写が散見される。ゆき子を邪険に感じる気持ちと、ゆき子を自分のものに留めておきたいという気持ちが、複雑に混在している。妻を裏切り女性と関係を持つ自分、ゆき子を粗雑に扱う自分に、嫌悪感や罪の意識は抱いてはいるのだが、それをどうすることもできない苦悩。同様のことは、ゆき子の側からも言える。

富岡は因縁深いものを感じている。戦争さえなければ、この女にも相逢う事もなかったろうし、仏印のような遠い処にまで行く事もなかったのだ。いまごろは実直な官吏として、役人生活をしているにきまっている。だが、この戦争は、日本人に多彩な世界を見学させたものだと思う。

以上は富岡の独白である。戦後という異常事態、異国仏印での生活という特殊な状況が、ゆき子と富岡を狂わせる。戦後の、無秩序で不安定な日本。著者林さんは、ゆき子と富岡の複雑な恋愛模様を通じて、そんな日本社会の混沌を映し出したかったのかもしれない。

過去の恋にすがることでしか生きられないゆき子。生きる気力を吸い取られた富岡。愛国心の強さゆえに敗戦後に衰弱していく加野。戦後の生き残りをかけて道徳心を失っていく伊庭—―彼らは戦争を機に、変容、流転して、虚無のうちに滅びていく。

人間の心は、かくも不安定なものである。まさに林さんが本作につけた題、「浮雲」のように。それが、彼女が本作を通じて伝えたかったメッセージなのかもしれない。

人間はいったい何であろうか。何者であろうとしているのだろうか……。色々な過程を経て、人間は、素気なく、この世から消えて行く。一列に神の子であり、また一列に悪魔の仲間である。p401

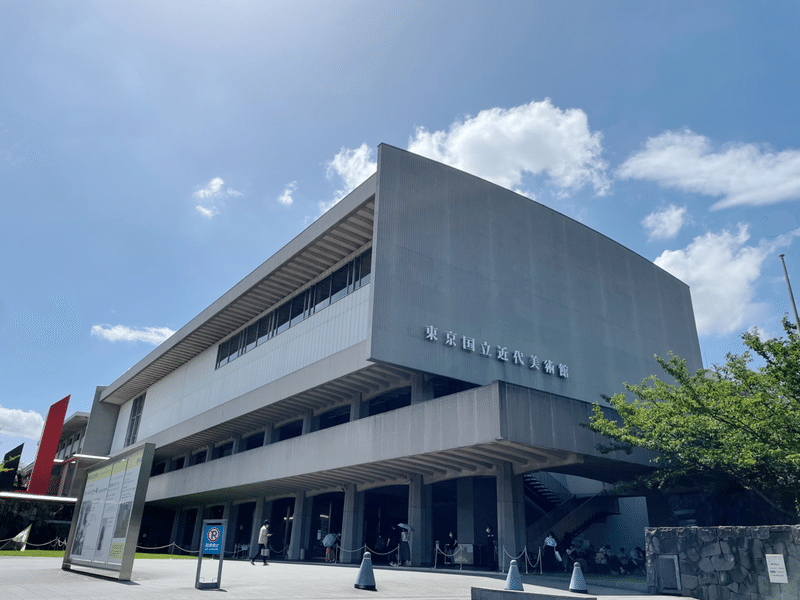

東京国立近代美術館|ゲルハルト・リヒター展

1932年にドイツで生まれたゲルハルト・リヒターは、60年に及ぶ芸術活動の中で、様々な作品を生み出してきた現代美術家である。既存の枠にはまらない芸術的実験を多く試み、その都度多くの人々の心を揺さぶってきた。

千代田区にある東京国立近代美術館で、「ゲルハルト・リヒター展」が開催されていた。恩年90歳、60年に渡るリヒターの仕事を、初期作から近作まで幅広く揃えた美術展。全ての展示作品がリヒターのものであるという気合の入れようだ。

4月に訪れたポーラ美術館で、リヒターの「アブストラクト・ペインティング」作品に衝撃を受けた私は、リヒターの生涯をこの目で感じてみたいと、東京国立近代美術館へ向かった。

私にとってゲルハルト・リヒターは、なんといっても「アブストラクト・ペインティング」だ。ファーストコンタクトがアブストラクト・ペインティングだったこともあり、鮮烈な印象を持っていた。

「スキージ」と呼ばれる細長いヘラを使用し、絵の具を削り取るように伸ばしていくことで、作者の意図しない、偶然の模様を生み出す。アブストラクト・ペインティングの作品群は似ているものも多いが、ひとつひとつの細部の表情は異なる。絵に近づけば近づくほど流動的な迫力に圧倒され、抽象的なイメージが意味を持ち始める。

今回の美術展では、アブストラクト・ペインティングの他にも、リヒターの多岐にわたる作品に触れることができた。写真を正確にキャンバスに写し取る「フォト・ペインティング」。反射率や大きさ、色彩が計算され尽くした「ガラスと鏡」を用いた作品。色の帯を横方向にコピーして繋げていく「ストリップ」、そしてアウシュビッツ強制収容所で隠し撮りされた写真に着想を得た「《ビルケナウ》」の連作——本当に多種多様だ。

どのジャンルの作品も、鑑賞者の鑑賞力を試してくるかのような、想像力喚起の余白を持つ。フォト・ペインティングの、焦点がぼやけた歪な感じは、現実と芸術の境界を曖昧にさせる。リヒターが創作を通じて表現しようとした物語が、一連のつながりをもって、展示室に立ち現れていた。

個人的には、写真の上に油絵具を塗り付けた「オイル・オン・フォト」という作品群が最も衝撃的だった。小さな小さな写真の中に、異様な存在感を放つ絵の具の運びが、波打つ脈動のように存在している。私たちの現実世界が、恐ろしい力に侵食されるような感覚を覚え。背筋が凍った。リヒターの手にかかれば、ごく普通の風景写真も、物凄い力を放つ芸術作品に一変するのだ。

↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!

↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?