【総説編④】学習指導要領に立ち返ろう

前回の『総説編③』に続いて、今回は総説④ということで、『中学校学習指導要領 理科編』の総説についてのアウトプットを行っていきます。

今回は、理科の内容に関する改訂の残りの部分をまとめていきます。

今回アウトプットをする項目はこちらになります

第1章 総説

1 改訂の経緯及び基本方針 ⇒(ここまで総説①)

2 理科改訂の趣旨 ⇒(ここから総説②)

3 理科改訂の要点⇒(ここから総説③)+総説④

4 分野目標と内容の構成の考え方と本解説における内容の示し方

それではいきましょう。

(4)内容の改善の要点

①学習内容の改善について

「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」などの概念を柱として構成し、科学に関する基本的概念の一層の定着を図ろうとしている。その際、小・中・高の一貫性に配慮し、育成を目指す資質・能力、内容の系統性の確保、国際的な教育の流れなどにも配慮して内容の改善及び充実を行った。

改善・充実した内容については次のようになっています。

〇改善・充実した主な内容

[第1分野]

・第3学年に加えて、第2学年においても、放射線に関する内容を扱うこと

[第2分野]

・全学年で自然災害に関する内容を扱うこと

・第1学年において、生物の分類の仕方に関する内容を扱うこと

移行した主な内容が次のようになっています。

〇移行した主な内容

(1)及び(2)は第1学年、(3)及び(4)は第2学年、(5)から(7)までは第3学年で取り扱うものとする

[第1分野]

・電気による発熱(小学校第6学年から(3)へ)

・圧力((1)から(5)へ、(1)から第2分野(4)へ)

[第2分野]

・葉・茎・根のつくりと働き((1)から(3)へ)

・動物の体の共通点と相違点((3)から(5)へ)

・生物の種類の多様性と進化((3)から(5)へ)

・自然の恵みと火山災害・地震災害((7)から(2)へ)

・自然の恵みと気象災害((7)から(4)へ)

文字や数字が多く、混乱してしまうので、実際の指導要領の内容を用いてまとめていきます。

まずは各学年の内容についてのまとめです。

次に移行内容について、学年のまとめです。

②指導の重点等の掲示について

科学的に探究するために必要な資質・能力を育成するために、各学年で主に重視する探究の学習過程の例を以下のように整理をしました。

・第1学年:自然の事物・現象に関わり、その中から問題を見いだす

・第2学年:解決する方法を立案し、その結果を分析して解釈する

・第3学年:探究の過程を振り返る

③授業時間数について

年間授業時間数は、各学年で決まっています。

それぞれ、第1学年:105時間、第2学年:140時間、第3学年:140時間

(5)指導計画の作成と内容について

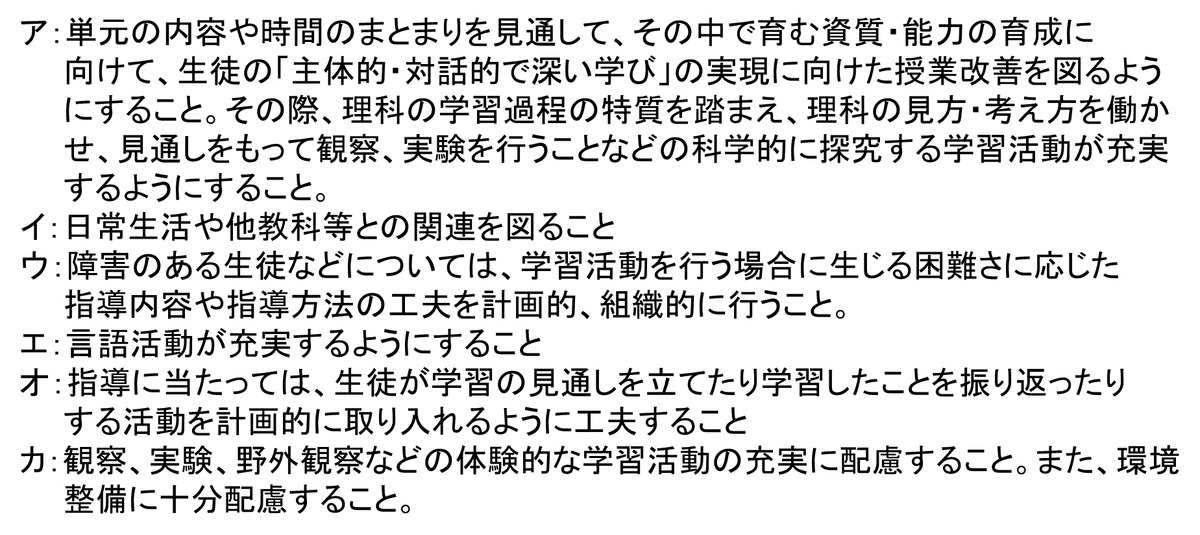

指導計画の作成と内容については次の内容を改定で新たに加えました。

最後に

今回は理科の改訂についてのアウトプットを行っていきました。

次回は分野目標と内容の構成の考え方、内容の示し方についてのアウトプットを行っていきます。

これまでの『学習指導要領に立ち返ろう』の記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?