台北教育大学修士2,3学期生活状況報告書

氏名: あかり

所属大学: 国立台北教育大学

所属学部・学科・専攻: 国際修士課程現代芸術理論

学年: 2年

留学期間: 2017年9月~2020年1月

1.概要

この度は()財団奨学金に採用して下さってありがとうございました。頂いた奨学金は全額大学院の授業料と生活費として大切に使わせていただいています。ご支援を頂きましたお陰で、経済的な心配をすることなく学業に専念することができました。今後も奨学生の名に恥じぬよう、より一層精進していきたいと思 います。 2017年9月から国立台北教育大学で正規の大学院生として現代芸術の理論を学び始め、2019年1月中旬で2年目前期を終えました。この生活状況報告書では、1年目後期と2年目前期の台北での勉学と生活を中心に、下記報告いたします。

2.留学の概要

国立台北教育大学は台湾台北市に位置する国立大学です。1895年に師範学校として当時の統治国であった日本政府によって設立されました。 国立台北教育大学の美術デザイン学部と文化産業経営学部は、過去にChen Cheng-po, Huang Tu-shui, Li Shih-chiao, Li Mei-shu等台湾の近代美術史を築く著名な作家を生み出してきました。20世紀後半になり美術作品の制作や美術教育だけでなく、芸術批評や美術管理経営等、国際的な文脈の中の美術理論の需要から新しく設立されたのが、私が所属する現代芸術理論の国際修士課程です。この2年間の修士課程では芸術史、芸術評論、美術館の展示制作、博物館学、そして文化産業の5つの科目を東アジア地域との関係の中で学びます。卒業要件は26単位分の授業履修、320時間分のインターンシップ、 そして修士論文です。

プログラムは全て英語で行われ、学生も私を含め全員留学生です。具体的には、フランス、マレーシア、アメリカ、タイ、イタリア、日本出身の10人で共に学んでいます。 2年目からは後輩としてアメリカ、南アフリカ、ロシア、中国、フランス、香港、イギリス出身の10人が新たに私達のプログラムに参加したので、さらに国際的な学生に囲まれた環境で学んでいます。

3.勉学の状況

1年目後期と2年目前期では合わせて6つの授業と実習、インターンシップを履修しました。どの授業も1週間に3時間ずつの授業となっています。1年目は授業が中心でしたが、2年目からは実習やインターンシップのような実技の時間が増えました。

3.1. 1年後期・2年前期履修科目

①台湾文化史、正規、選択、3単位

②研究方法と論文の書き方、正規、必修、3単位

③芸術学セミナー、正規、選択、3単位

④教育の構想と応用、正規、選択、2単位

⑤教育学セミナー、正規、選択、2単位

⑥批判的思考力と批判的ライティング、聴講

⑦展示の企画と運営の実習

⑧北師美術館でのインターンシップ

3.2.授業科目の選択、登録方法

授業科目の選択: 授業科目は必修科目を4つ、選択科目を5つ以上履修することが卒業要件となっています。 1年後期と2年前期では新たに必修科目を1つと選択科目を3つ履修しました。そもそもの開講科目が少なく、選択の余地はほとんどありませんでした。

登録方法: 紙面で事務室に提出しました。④〜⑥の専攻科目でない授業を履修する際は担当教授の許可とサインが必要となりました。登録時期: 学期始まりから2週間後が授業登録の締め切りとなっていました。

3.3.授業内容、方法に関して

①台湾文化史

このコースでは台灣の文化を近代と現代の歴史的背景を元に講義を通して学びました。全体の講義の半分は担当講師であるYin Hua Chuによって、残りの半分は台灣の文化を研究している先生達がゲスト講師という形で毎回異なるテーマで講義をして下さいました。講義の出席と発表、最終レポートが単位の要件でした。

台湾の文化史は大きく4つの時代に区分されます; 1895年以降の日本統治時代、1949年以降の中国政府による文化政策、1987年の戒厳令の廃止、そして1990年以降の現代です。授業ではそれぞれ全く異なる政治政策の元で台灣文化がどのように移り変わっていったのかを時系列で見ていきました。文化は人々の日常生活や習慣、宗教、娯楽の他、写真や音楽のような芸術形態にも着目することで、歴史的な出来事や変化と社会的背景がどのように台湾人のアイデンティティをより複雑なものにしていったのか、毎授業考えさせられる内容でした。

講義が時系列であったことと、実際の新聞記事や音楽、写真、ビデオ、絵など第1史料を載せたパワーポイントの共有が毎回あり、理解しやすく学びの多いコースでした。台灣の建築についての講義では、実際に台北の西門や大稲埕を訪れて古くから残る建物を観察しました。私を含め学生は台灣のことを学びにこの台北の大学院を選んだ学生が多いですが、実際はイギリスやフランスの理論を扱う講義が多く、すでに欧米で美術史や博物館学を専攻してきた学生達にとって葛藤となっていました。この授業は初めて台灣を主要に扱う授業として、台灣の文化史を通して現在の台灣の芸術や社会、人々のアイデンティティを考察する新しい視点を得られたように思います。

②研究方法と論文の書き方

私達の修士課程の卒業要件として、伝統的なアカデミックの研究論文か、作品の制作か、展覧会の企画・運営の中から1つを選ぶことができます。この授業は大きく3つに分けられ、3人の先生がそれぞれ研究、制作、キュレーションについて講義を行いました。先生によって異なる課題とレポートが課されました。

研究についての一連の講義ではLorrie Blair "Writing a Graduate Thesis or Dissertation" (2016) TEACHING WRITING Volume 4を各授業2章ずつ読み、論文の各章の内容と質的研究の大まかな種類や概要を確認しました。制作についての講義では、自身もアーティストでありアート制作で博士を取得した先生が各授業に参考論文を2本ずつ用意し、研究を元にした作品制作について学生に読解と議論を促しました。最後にキュレーションの講義では、キュレーターでもある先生とともに作品の説明や展示の提案書を書く練習をしました。

2018年5月末には授業の一環で台南と高雄を訪れました。高雄市立美術館や文学館の展示を見ました。また、アーティストであり美術の高校教師夫妻が運営しているギャラリーAbsolute spaceで台南在住のアーティスト10人のプレゼンを聞きました。

台南在住のアーティストとクラスメート、先生方との集合写真

高雄市立美術館の企画展「静河流深」の展示作品

③芸術学セミナー

現代アートについて毎回異なるゲスト講師が講義をする授業でした。大学教授からアーティスト、学芸員まで様々な立場や分野で働く人々がそれぞれのプロジェクトや関心についてパワーポイントを使って講義をしました。授業や関連イベントへの出席と中間・最終レポートが課されました。

授業の一環で12月に1週間フィールドトリップとしてタイのバンコクビエンナーレを訪れました。バンコクビエンナーレの開催は今回が第1回目でコンセプトが広すぎる印象はありましたが、全体的にとても見応えがありました。「至福の向こう側に」をテーマに33カ国出身の75人のアーティストが制作した200以上の作品を展示していました。展示会場はバンコク芸術文化センターがメイン会場となっていましたが、その他に寺や観光地、公園含めバンコク市内の20の会場に作品が設置されました。

タイを訪れたり、タイの現代アートを見るのは今回が初めてでした。ビエンナーレでまさに「至福を超える」瞬間を様々な形で経験できたと思います。ビエンナーレ全体としては私達の信念体系である伝統や宗教、規則、模範、文化、慣習、美学、そしてジェンダーに対して疑問を投げかけたり新しい視点を提供していると解釈しました。アジアのアートの世界はまだまだ男性中心的ですが、このビエンナーレの展示作品は女性のアーティストが女性の苦しみについて議論を促す作品が多くあり新鮮に感じました。

私達は大学院のグループで多くの時間をバンコクビエンナーレの会場を回り作品の鑑賞や議論に費やしましたが、さらにアーティストやキュレーターのトークに参加したり、ギャラリーやお寺を訪問しました。

バンコク芸術文化センターと東アジア館会場に展示されていた作品

Jim Thompson Houseでタイ人のキュレーターGridthiya Gaweewongによるトーク

グループでの議論

空港での集合写真

④教授法の構想と応用

国立台北教育大学は元々師範学校であったことから、未だに教育学部を主眼とする大学です。私は教育学士を取った背景から、修士論文ではアートプロジェクトを題材に教育学の視点から研究することを考えています。教育修士も私のプログラムと同じように留学生を対象とした英語の国際修士があり、個人的にお願いして教育修士課程の授業も履修できることとなりました。

この授業では複数の学習理論と20世紀の各学習理論の歴史的な変遷について学びました。授業の出席と議論への参加、毎回関連論文を2本ずつ読解、5回分の授業の感想のレポート、授業内・中間・最終発表、修士論文の提案書、先生との1時間のミーティング2回が単位の条件となっています。他のどのコースよりも授業外の学生の自主的な学習が求められました。

学習理論自体は概要を学部で学んだことがあり、卒業論文も社会構成主義の考えに基づいたものでした。ただ、学習理論を使った研究の事例、構成主義以外の学習理論やそれぞれの歴史的な繋がりについて知る良い機会となりました。また、この授業を履修していたクラスメートはアメリカ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、パラグアイ、インド、マレーシア出身の元学校の教科担当の先生達で、彼らが学習理論を彼らの教授法に応用しようとする視点から学ぶことが多くありました。

先生の学生に対する態度は非常に協力的で、私達の疑問や問題一つ一つに丁寧に応えて下さいました。このコースの最終課題として修士論文の始めの3章分を書くことが求められていたのですが、私は具体的なトピックや研究的疑問を見つけるのに苦戦し、他の教育修士の学生の進路から随分と遅れを取っていました。私が具体性がないアイディアや関心のあるテーマだけ持っていっても、先生が学生指導時間に私がテーマをより深める質問をして下さったので、何とか修士論文の方向性を決めることができました。

⑤教育学セミナー

毎回異なる教育学部の先生達がそれぞれの研究内容について話をする授業でした。修士論文の指導教員を選ぶために先生方を知る機会であると同時に、教育学の様々な研究分野を知ることで視野を広げることがこのコースの目的でした。それぞれのトピックに沿って授業後課題があり、また最終日には授業で扱われたトピックを元にしたワークショップが課されました。

⑥批判的思考力と批判的ライティング

国立台北教育大学は他の台北市内の国立大学と連携しており、連携校の授業を受講することが可能になっています。担当教員から許可を得て、連携校の1つである台湾大学で大学院生向けの学術的ライティングの授業を聴講しました。学術的ライティングの基盤となる能力である、定義と分類、現象の描写、現象の分析、比較分析、論証について、それぞれ講義と先生が作った授業教材を通して理論や構成を学びました。教科書にはJane E. Aaron"40 Model Essays A PORTABLE ANTHOLOGY" (2004)が指定され、読解が課題となっていました。さらに、各講義の後には実際のライティングが課題として課され、グループでお互いの書いたものを読み合いアドバイスや意見を交換しました。全ての課題は先生が個別で丁寧に添削して下さいました。

言語の4つの能力である、聴解・読解・話す能力・書く能力のバランスが取れているのが理想だと思いますが、私の英語の場合は常に書く能力が最も低く、ただ学位習得のためには当然レポートや論文が必須なので、その危機感からこの授業を聴講しました。聴講のため単位は取得せず専門科目ではありませんでしたが、上記1年間の全てのコースの中で結果的に一番多くの時間と労力を費やして課題に取り組みました。

授業内容は非常に実用的、具体的、そして明確で、学術的ライティングについて体系的に学ぶことができました。先生はライティングや授業に対して強い情熱があり、また学生一人一人をよく見て尊重し個人として扱う姿勢から、私含め多くの学生から慕われていました。講義だけでなくグループ学習の時間も多かったため、学び合うコミュニティが形成されました。

各授業後に課されるライティングのテーマは学生の興味関心や必要性に委ねられていました。学生は全員院生だったため、研究論文に関連して書く学生がほとんどでしたが、私は専門科目だけでなくこの授業を通して初めてクリエイティブライティングに挑戦することができました。グループの学生や先生が添削して下さったものがshe isというウェブサイトの公募に通り、掲載され、またライターとしてのお仕事を得ることができて、自分でも驚きました。https://sheishere.jp/girlfriend/akari/ 書く自信と楽しさを得られたことがこのコースの一番の学びだったと感じています。

⑦展示実習

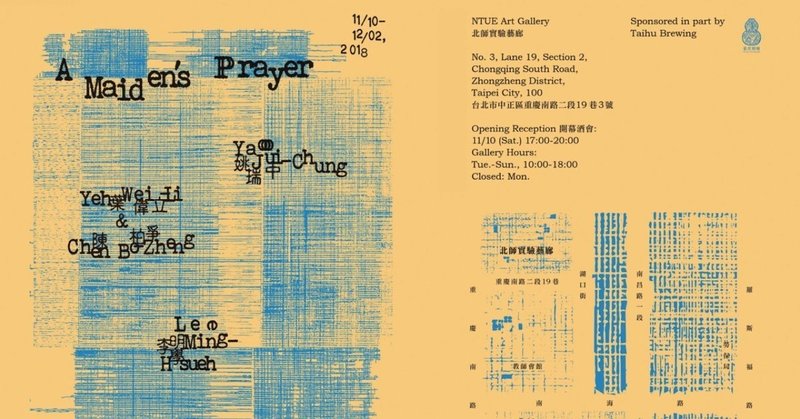

プロジェクト型の授業で、同級生6人と一緒に現代アートの展覧会の企画と運営を行いました。2018年11月10日から12月2日まで北師實驗藝廊で「乙女の祈り」という展示と関連イベントを開きました。

授業の担当の先生は、台湾文科省からの予算約80万円をこの展示のために確保して下さり、またキュレーターとしての人脈を生かして私達をアーティストに繋げて下さいました。それ以外は学生が全て手探りで試行錯誤しました。展示の企画は、2018年の春にこの展示実習を履修登録した同級生6人と「エビせん」という名前のキュレーターチームを立ち上げるところから始まりました。

展示のポスターとパンフレット (デザイン: Ralph Kuo Chiang Wu https://ralphkuochiangwu.com)

展示名となった「乙女の祈り」はポーランドの作曲家テクラ・バダジェフスカによるピアノ曲です。台湾で家庭ゴミを捨てる際は、ゴミ収集車が1日2回「乙女の祈り」を流しながら市内を回るのに合わせて、ゴミ収集車を止めその場で直接ゴミを荷台に乗せなければなりません。私達外国人にとっては台湾独特の新鮮な制度であり、またゴミ収集車を待機する間に近隣の人々が雑談するところからコミュニティが立ち上がるのを見てとても興味深く思っていました。

戦後台湾は急激に産業化が進み、同時に多くの産業廃棄物を排出することになりました。1980年代から1990年代にかけて台湾は産業廃棄物の管理や処理が追いつかず国全体が危機的な状況に陥り、一時期は「ゴミの島」と揶揄されたほどでした。この危機に対応するために、1998年にリサイクルとゴミの管理に関する法案の改正案が成立しました。この法案が環境教育、一般ゴミの処理の課税、公害対策を通して市民のゴミに対する意識を高めたことで、台湾は21世紀には環境問題対策の模範的なモデルとしての地位を確立しました。

私達人間はゴミの影響力から逃れることができません。私達がゴミを生み出し、割り当て、隠し、燃やし、悩ませられ、金を払い、再利用します。歴史を見ると、ゴミは私達と共に大陸を渡り、海に注がれ、空に広がりました。現代社会でのゴミや廃棄物について考えるために、私達はゴミをテーマに制作してきた3人の台湾人アーティストの作品の展示を開くことにしました。会場の北師實驗藝廊には展示室が3部屋あり、1部屋に1人のアーティストの作品を展示しました。第1展示室では姚瑞中が撮った写真の〈蜃気楼ー台湾の廃墟となった公共物(2010-2018)〉を展示しました。姚瑞中は台湾の公共物の廃墟を20年間研究し白黒写真で記録し、その成果である本を過去8年に6冊出版しています。第2展示室では葉偉立の〈アンティークのようなゴミの調査〉を展示しました。葉偉立は日本統治時代の煉瓦や一般ゴミを使って日用製品を作っています。最後に、第3展示室では李明學の〈ゴミ箱、ゴミの存在〉を展示しました。写真に写ったお菓子や飲み物を持って行くと写真と交換できる参加型の作品になっています。

第1展示室: 姚瑞中〈蜃気楼ー台湾の廃墟となった公共物(2010-2018)〉

第2展示室: 葉偉立〈アンティークのようなゴミの調査〉

第3展示室: 李明學〈ゴミ箱、ゴミの存在〉(写真: Sita Spada)

展示期間の毎週末は来場者を対象にした展示関連イベントも開きました。11月10日は夕方からオープニングパーティーを開催しました。

オープニングパーティーでの写真 (写真: chao abby)

当日はTaihu Brewingというビール会社がスポンサーとなり500mlのビール100本を差し入れて下さいました。ビール缶には出展アーティストの1人である姚瑞中が台湾の代表的な自然を描いています。伝統的な山水画に見えて画材に使っているのはボールペンや金箔です。

姚瑞中の絵画を用いたTaihu Brewingのビール

展示会場でエビせん、先生、出展アーティスト、後輩の集合写真 (写真: HSU Tsun -Hsu)

11月16日にはアーティスト姚瑞中と一緒に廃墟を巡るバスツアーを開催しました。主催者側・カメラマンとして同行しました。40人以上の参加者が募り大型バスが満席になりました。雲林県にある廃墟5ヶ所を訪れました。廃墟と化した牛乳工場や魚市場、アパート、人工の島までありました。巨大な社会的廃棄物であると同時に美しさもあります。

バスツアーで借りたバス

廃墟となった牛乳工場

放置されたままの人口の埋め立ての島

廃墟の魚市場

11月24日には展示会場で出展アーティスト葉偉立と李明學を招いてアーティストトークを開きました。アーティストそれぞれが彼らの過去の作品や現在進行中のプロジェクト、そして展示作品の背景についてパワーポイントを使って説明して下さいました。

⑧北師美術館でのインターンシップ

2018年7月から4ヶ月間国立台北教育大学附属の大学美術館である北師美術館でインターンシップをしました。北師美術館は2011年にオープンし、メトロポリタン美術館から寄贈された西洋建築の装飾彫刻のレプリカを所蔵、保存しています。北師美術館の教育プログラムの強さと日本の美術館や研究機関と連携した企画展に惹かれてインターンをお願いしました。

2018年12月から開催している「京都の大学博物館連盟特別展」と2019年夏に開催予定の「美少女展」の2つの企画展のお手伝いをしました。私の担当は中国語・英語・日本語の翻訳やカタログの編集、日本のアーティストのリサーチ、展示のガイドでした。

また、北師美術館の教育プログラムの補佐もしました。北師美術館と連携している新板藝廊では、毎回修復をテーマに小さな展示があります。美術品を修復するための部屋があり、北師美術館の収蔵品である彫刻のレプリカを実際に修復するワークショップが定期的に開かれています。

4.生活の状況

4.1.住居について

住居: アパート

通学時間: 20分

通学方法: バス

部屋のタイプ: 賃貸アパート

個人の部屋が2部屋、バスルームが2つ、共同スペース有(リビング、キッチン、ベランダ、洗濯機)

最初の1学期は大学の寮に住んでいましたが、台北教育大学と台湾大学に近い永和というエリアに引越し、同級生と2人でアパートで生活し始めました。永和は閑静な住宅街で徒歩1分圏内にスーパー、24時間スーパー、郵便局、コンビニ、市場、夜市、バス停、パン屋、病院、歯医者、眼科、薬局、ドラッグストア、百貨店、レストランがあって生活が便利です。

アパートは十分な広さがあり、同級生とシェアでも自分の部屋とバスルームがあるのでプライバシーも保たれています。必要な家具は元々備え付けられていました。

4.2.課外活動について

アルバイトで語学学校で日本語教師として台湾人の日本語学習の支援をしています。学生は1,2歳の幼児から日系企業で働く日本語上級者まで、年齢もレベルも多様です。

専門科目に関連して意識して美術館やギャラリー、アートフェア、パフォーマンス、アートイベント、映画祭を訪れるようにしました。

アーティスト・イン・レジデンス寶藏巖國際藝術村での展示

ギャラリーThe cube project spaceの展示"kino-ear"

2018年3月には世界最大級のアートフェアであるアート・バーゼル香港、また台北のアートフェアである第1回台北現代芸術博覧展を訪れました。

4.3.学外のコミュニティとの交流

働いている語学学校の職員や学生、北師美術館の職員、アート関係者と良い関係を築くことができたと思います。台北のアート関係者は皆ヒエラルキーがなく気さくで親切でオープンで国際的で、特に展示の企画・運営の際に何度も救われました。

この1年は台北に仕事で長く住んでいる欧米出身の外国人のコミュニティに所属していました。コミュニティで毎週末テクノやディスコのクラブで踊り、共通の音楽の興味を共有する友人達やアート関係者との多くの出会いがありました。

4.4.財政管理の方法保険: 台湾国民保険

財政管理の方法:ソニー銀行のデビットカードを使いキャッシングと同時に、富邦銀行に口座を開設し、アルバイト代をそこに振り込んでもらっています

各費用の支払い方法: 学費と家賃はどちらもキャッシング後現金で支払いました

5.1年後期と2年前期を終えて

5.1.所属プログラムについて

最初の学期に引き続き、未だ私達の修士課程のプログラムは未完成であり、準備、実験段階であることを感じます。各科目の専門性は非常に低く、内容が広く一般的です。元々正規の先生は2人だけでしたが、そのうち1人は学期半ばで美術館の方に移動してしまうようなトラブルもありました。1学期分の授業を受け持つことのできる講師がいないため、授業の多くはランダムなゲスト講師のプレゼンで流れていて、アカデミックで体系的な知識はなく、毎回の講義によって内容が断片的です。修士論文を指導できる力量のある先生もいません。来学期から新しくオーストラリアから先生が来るそうですが、来学期の授業はほとんど全て彼の担当となっています。シラバスが曖昧で、基本的に中間と学期末にレポートを書くことになっていますが、授業に関連するテーマなら何でも良い、のように条件がないので、毎回私含め学生は何が求められているのか分からず困惑します。

5.2.今後の目標、進路

学術的な修士論文を書くことにこだわり、指導教員を私の所属プログラムだけでなく、教育学部や他の連携大学から探していました。研究ではなく、台北でリサーチを元にした展示を再び企画、運営し、それについて論文を書こうと考えています。卒業要件の授業の単位数は取得し終わったので、来学期は授業は1つだけ受講し、引き続き美術館でのインターンシップと日本語教師やライターとしてのアルバイトを続けつつ、主に修士プロジェクトとなる展示の企画を進めていく予定です。来学期中に論文の提案を提出し口頭試験に合格することが目標です。また、この夏休みは台湾にある別の美術館でインターンシップをしたいと考えているので、応募や試験含め今学期に準備したいと思います。

5.3.自信がついた部分

学部で学芸員資格を取得するために美術館で展示の企画の実習を行ったことはありましたが、今回は一から全てに携われたことは修士プロジェクトに繋がる手応えになりました。台湾のアート界の人々がお互いを平等に扱おうとする意識があり、アート関係者と良い関係を築きやすいこと、この展示の企画にたくさんの人々が協力的で支援して下さったこと、対話への積極的な姿勢から、もう一度展示をしようと考えるようになりました。

また、これまで海外で働いたことはありませんでしたが、この1年は日本語教師やライター、美術館のアシスタントとして長期で働けたことも良い挑戦になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?