”サグラダ・ファミリアは人々の魂を実らせるための道具ー外尾悦郎 ”/ 「ガウディとサグラダ・ファミリア展」@東京国立近代美術館

こんにちは。

東京国立近代美術館で開催されている「ガウディとサグラダ・ファミリア展」(2023年6月13日〜9月10日)の記者内見会に伺ってきました。

本展はアントニ・ガウディ(1852-1926)の建築のうち、「未完の聖堂」と言われながら、いよいよ完成の時期が視野に収まってきたサグラダ・ファミリア聖堂に焦点を絞ったもの。

「歴史」「自然」「幾何学」という3つのポイントから、ガウディの建築思想と造形原理を紐解いていきます。

サグラダ・ファミリア聖堂。ならば外尾さん!記者内見会の連絡をいただいた時、真っ先に外尾さんの名前を確認しました。やっとお会いできる!

「人類が必要としているすべてがサグラダ・ファミリアにあります。今現在の問題を解決するヒントがここにあります。」

外尾さんのこの言葉の中にすべてが凝縮されていました。私はこれを聞くために今日ここに来た。

いつものように予備知識を入れずザッと会場をまわった。会見後、外尾さんの言葉が沁みた状態で本を購入し、再度展示を見た。

心に引っかかってきたものは同じでした。

1852年カタルーニャ州に銅板機具職人の息子として生まれたガウディ。病弱な幼少期を過ごし、21歳の時にバルセロナ建築学校に入学します。

学生時代、講義に出席することよりも、図書館にこもって資料を読みあさることを好んだガウディ。

勉強って、自分の中にある情熱を掘り起こすこと。だから苦にならない。それは夢中になる時間=夢の中。

「中今」という言葉を思い出した。今この瞬間、瞬間を満たし生きる。

私がいつも自分自身に言い聞かせてきた言葉があります。「今が其の時、其の時が今」

大事な時がいつか来るだろうと思っていても、いま真剣に目の前のことをやらない人には決して訪れない。

憧れているその瞬間こそ、実はいまであり、だからこそ常に真剣に、命懸けで生きなければならない。

イスラム教とキリスト教が共生する時代を経験したスペイン。アルハンブラ宮殿やコルドバのモスクなどのイスラム建築を有するこの国は、他の欧州諸国と違う独特のムードを醸し出しています。

破砕タイルの手法はガウディの発見なんですって。

その建物の周囲にある植物をモチーフに使うことが多かったというガウディ。棕櫚の鉄柵の模型が残されていました。

初めて見た時「笑ってる」と思った、ハートのような葉っぱのような椅子。

幾何学。放物線(パラボラ)を回転させれば、回転放物面という立体が得られる。すべてが生き物のように有機的に絡まり合い「釣り合い」がとれていて、

反転すると…建物の形が現れる!

モンセラやカッパドキアの奇岩のようだし、ああ、仏ヶ浦でもある。(記事「奇岩の仏ヶ浦 / 青森②」)

生まれた土地や文化などから様々な影響を受けて人は形成されるのでしょうが…不図(ふと)降ってくるように思い付くことは、魂のデーターとして遺伝子に組み込まれていたものが無意識下で発動した、そんな感覚を覚えました。好みとか否応無く惹かれるものは、過去生での経験だったりするんでしょうね。

ガウディは膨大な石膏模型を制作し、様々な角度から建物の在り方を試行していたといいます。屋根を開閉式とすることで自然光を導き、実際の空間にどのような陰影をつくるか工夫していたそうです。

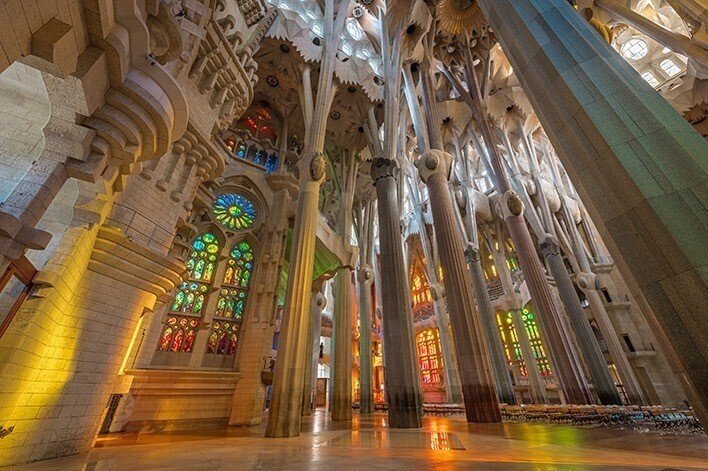

アンテナのような尖塔、神聖幾何学を彷彿とさせる高窓の模様、建物全体がパイプオルガンのように音を響かせる構造。

装飾は単なる飾りではなくその形に意味があり、機能がある。ステンドグラスから差し込む色のついた光はヒーリングウェーブなのか。

大切なのは音と光。聖堂という建物は、エネルギー変換の場だったのかも。ピラミッドのように。

どうしても顔にしか見えない換気塔。煙の捻れるようなフォルムは奇岩の重なり。

外尾さんが製作した「降誕の正面」の彫刻群。あの時見た天使たちにまた会えるなんて!サグラダ・ファミリア聖堂の天使たちには羽がない。ふふ〜

私がサグラダ・ファミリア聖堂に会ったのは1992年。携帯やインターネットが普及していなかった時代、往復の航空券とトーマス・クックの時刻表を握りしめ行った大学卒業前の旅。まだソ連だったモスクワから→パリ→バルセロナ→フィゲラス→ローマ→アテネ→カイロをリュックひとつでまわった旅。

地下鉄の駅から地上に出て、姿を見た途端涙が溢れた。

当時のジャーナル読んだら、「あまりの感動に泣いてしまう。そしてフィルムを巻き戻してしまう」って書いてた。

出会った瞬間、涙が溢れた建築物は今までに3つ。バルセロナのサグラダ・ファミリア聖堂、モスクワの聖ワシリー寺院、そしてホテル川久。(記事「美しき狂気。 建築のメティエダール 「ホテル川久」 / 和歌山②」)

なぜ込み上げてくるのか。サグラダ・ファミリア聖堂は私にとってとても心地良く、ジーンと懐かしいのだ。何がこの建築物に込められているのだろう。

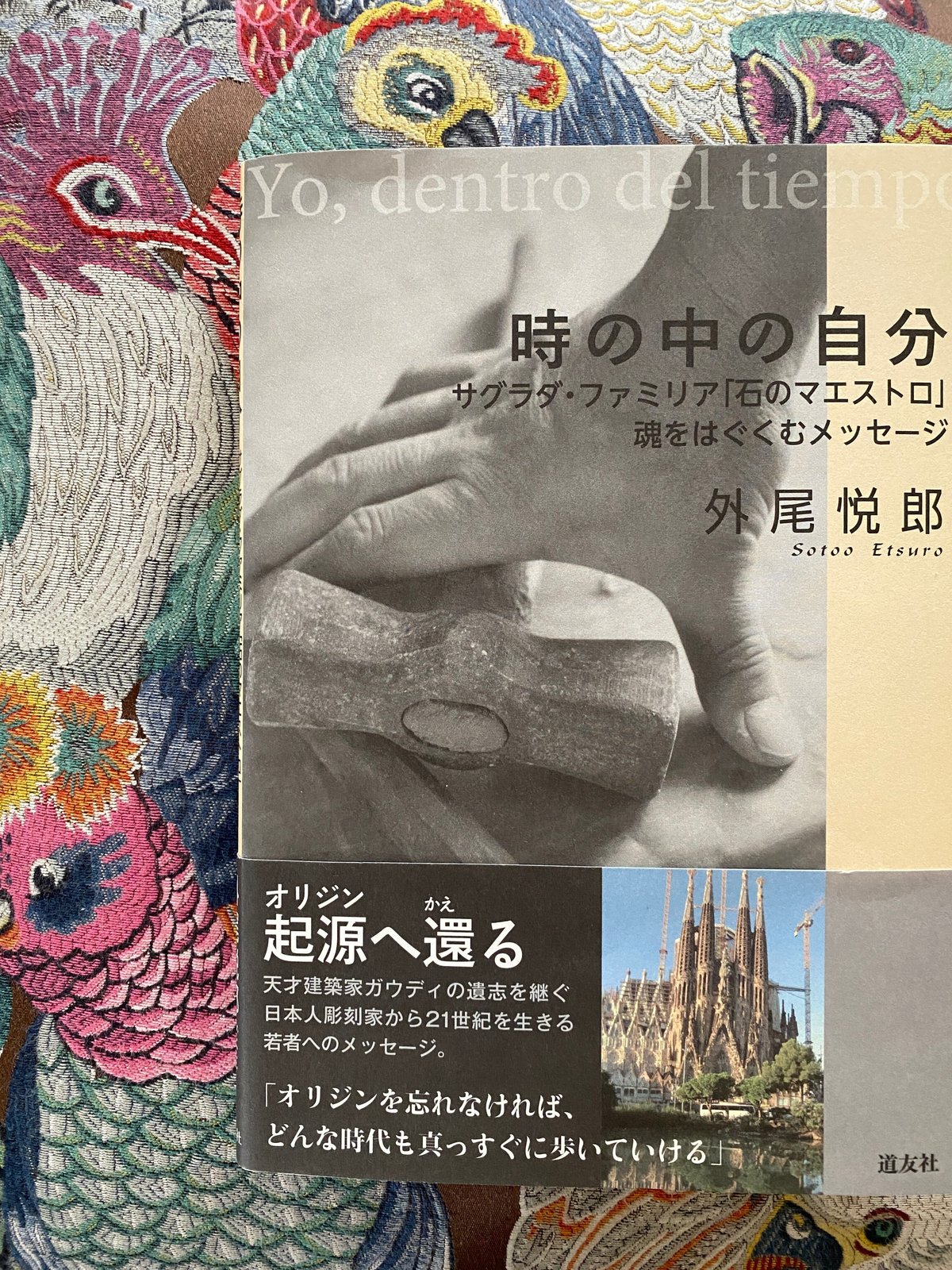

外尾さんの本がすべてを言語化してくれていました。

俯瞰する才が感じられる。

どうしたら皆がハッピーになれるのか解っている「ひとり」の存在がある。これがなければ、枝葉に注力し全体がボヤけてしまい、何のために動いているのか見失ってしまう。そうなると個々の存在意義が揺らいでしまう。

《フィンカ・グエル、馬場・厩舎模型》1984-85年 西武文理大学

いま、われわれがやらなければならないことは、ガウディのように「いくつもの問題を一つの答えで解決する姿勢」を持つことではないか。それは天才だけができるのかというと、そうではない。われわれの姿勢次第、その姿勢を教えてくれるのがガウディなのだ。

時間と空間の概念がない。

つまり、時の中の自分というのは、過去の人でも、いま生きているかのように思うこと。ー中略ー「ガウディとは誰ですか?」と聞かれた時、私は”同僚”と答える。

外尾さんはガウディと共鳴していたんだろうな。

時間と空間は幻想で、エネルギーが存在しているのはこの瞬間「今」だけなんだろう。

フィルムのように今を「繋いで」生きてる気がする。だから、過去にとらわれることなく好きなように未来を創造すればいい。

それは、毎日悩むこと。過去に自分はこうだったからと、同じように振る舞うのではなく、その瞬間、瞬間を、自分の信じる神に、あるいは天を仰いで、自分が正しいかどうかを問うこと。それがすなわち、時間と空間を自分で歩いていくということ。

自分を信頼していること。

この聖堂の力強く包み込まれるようなエネルギーは今でも覚えてる。この安心感はどこから発生してるのか。

自分というものをしっかりと持ってる人、自分の故郷をしっかりと持ってる人、自分の文化をしっかりと持ってる人は、どんな遠くにでも行ける。なぜならそこであなたは認められるから。違いを認めてくれるから。そして、しっかりと文化を持っている人ほど、どんな違う文化をも認めることができる。

自分の専門家は自分。自分を信頼することは思っている以上に世界を変える。

ここでは言葉はもどかしい。感じるだけ。

サグラダ・ファミリアは様々な気付きを与えてくれる。辿っていくとその線はひとつの点になる。「起源(オリジン)へ還る」。

人は思っている以上の存在。自身の尊さを憶い出した時、世界は輝きを取り戻す。

心配いらない。いまの時代、情報はたくさん出回っている。君たちは情報を早く得ることによって対応しようとしているので、ついつい振り回されてしまう。でも本当の情報というのは、自分の中から聞こえてくるんだよ。それができれば、世の中の変化に不安を持つことはない。そのように自分を変えることの方が大切だ。

とにかく石が彫りたくて、石が恋しくて、なけなしの貯金をはたいて石の文化があるヨーロッパへ渡った外尾さん。25歳の時に飛び込んだサグラダ・ファミリア聖堂。

「3カ月の予定だったんですがね。気付いたら45年経っていました。」

「サグラダ・ファミリアは日本人に人気がありますよね」と鈴木勝雄氏(東京国立近代美術館 企画課長)。

私たちにはガウディと共鳴するエネルギーが組み込まれているのかもしれない。ガウディに惹かれ、無意識下で何が大切か、どうすればいいのかも解っている。

世界の雛形と言われる日本。

この時期、日本で開催されるこの展示には大きな意味があると思います。

サグラダ・ファミリア聖堂は芸術作品ではありません。それは、人々の魂を実らせるための道具。最も大切なのは、聖堂の完成ではなく、その過程を通して人類が成長することなのです。

企画展「ガウディとサグラダ・ファミリア展」

会期:2023年6月13日(火)〜9月10日(日) ※会期中に一部展示替えあり

会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

住所:東京都千代田区北の丸公園3-1

開館時間:10:00〜17:00(金・土曜日は20:00まで)

※入館はいずれも閉館の30分前まで

休館日:月曜日(7月17日(月・祝)は開館)、7月18日(火)

観覧料:一般 2,200円(2,000円)、大学生 1,200円(1,000円)、高校生 700円(500円)

※( )内は20名以上の団体料金

※中学生以下、障がい者手帳の所持者および付添者(1名)は無料(入館時に学生証などの年齢のわかるもの、障がい者手帳などを提示)

※内容は変更となる場合あり(最新情報については展覧会公式サイトなどにて確認のこと)

巡回情報

滋賀会場

会期:2023年9月30日(土)〜12月3日(日)

会場:佐川美術館

住所:滋賀県守山市水保町北川2891

愛知会場

会期:2023年12月19日(火)〜2024年3月10日(日)

会場:名古屋市美術館

住所:愛知県名古屋市中区栄2-17-25(芸術と科学の杜・白川公園内)

【問い合わせ先】

TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?