安本末子『にあんちゃん』

安本末子『にあんちゃん』

1909年(明治42年)12月2日、佐賀県の58歳の高取伊好(たかとり・これよし、1850年12月15日~1927年1月7日)が、北方村大字志久にあった諸炭鉱を買収統合し、杵島(きしま)第一坑(本坑)、杵島第二坑とした。

1918年(大正7年)4月、67歳の高取伊好が高取鉱業会社を設立した。

1919年(大正8年)、高取伊好は高取鉱業株式会社の経営を娘婿の高取盛(1878年~?)と長男・高取九郎(1888年~1959年)に譲って引退した。

1927年(昭和2年)1月7日、高取伊好が76歳で亡くなった。

1929年(昭和4年)8月28日、高取鉱業会社が大町村の佐賀炭鉱を買収して第三坑とし、大町を本拠とする杵島炭鉱株式会社が設立された。

1936年(昭和11年)10月、 杵島炭鉱が唐津市の大鶴(おおづる)炭鉱(香春炭鉱)と隣接する唐津炭鉱を買収した。

1948年(昭和23年)9月11日に施行された優生保護法により人工妊娠中絶が合法化された。

1949年(昭和24年)の人工妊娠中絶数が10万件だったのに対し、1953年(昭和28年)には100万件を突破した。

人工妊娠中絶の大規模な実施がベビーブームを短期間に終わらせた。

1952年(昭和27年)10月14日、東京神田の教育会館で「日本父母と先生全国協議会」の大会が催された。

1952年(昭和27年)10月16日、東京神田の共立講堂で「日本PTA全国協議会結成記念の会」が催された。

1953年(昭和28年)8月7日、佐賀県唐津市に唐津競艇場が開場した。

1954年(昭和29年)4月18日、74歳のマーグレトゥ・サンガー(Margaret Sanger、1879年9月14日~1966年9月6日)の指導で、一般社団法人日本家族計画普及会が発足した。

1955年(昭和30年)8月5日、優生保護法の一部を改正する法律が公布施行された。

1960年(昭和35年)7月31日までに限り、受胎調節の実地指導者に、避妊薬の販売が認められた。

1956年(昭和31年)12月、杵島炭鉱大鶴鉱業所が閉山された。

1958年(昭和33年)1月1日、佐賀県の入野村が切木村の一部を編入のうえ改称して肥前村となった。肥前村が即日町制施行して肥前町となった。

切木村の残部が唐津市に編入された。

1958年(昭和33年)4月1日、 杵島炭鉱が住友石炭鉱業へ経営移行した。

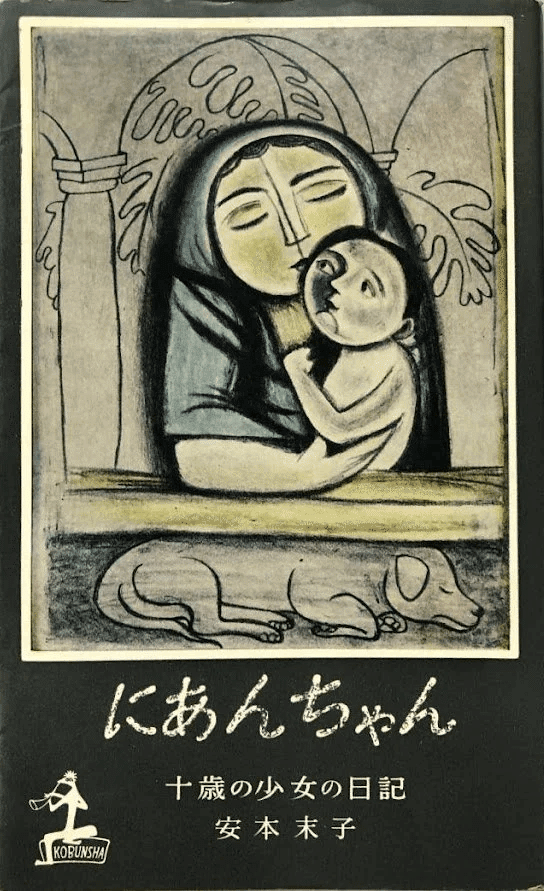

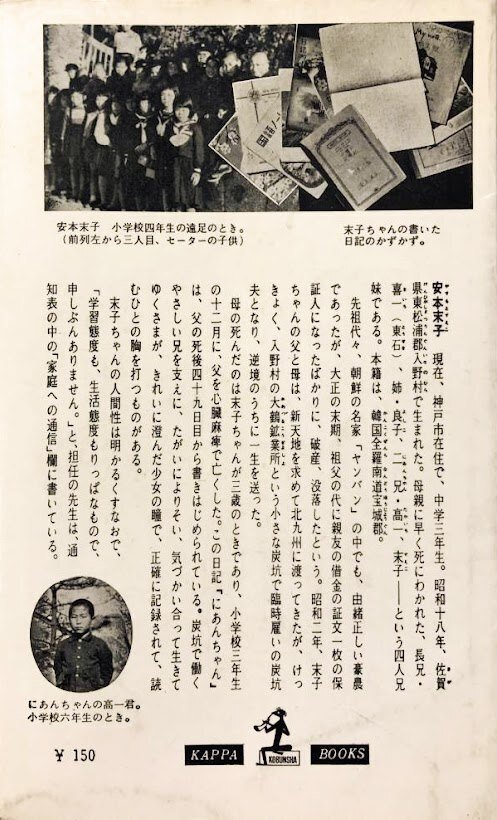

1958年(昭和33年)11月5日、「カッパ・ブックス」、本籍は大韓民国、全羅南道で佐賀県|入野村生まれ、神戸市在住の朝鮮人の15歳の安本末子(1943年2月8日~)著『にあんちゃん:十歳の少女の日記』(光文社、150円)が刊行された。

まえがき

第一部 お父さんが死んで

1 兄さん、ねえさん

2 「なんでこんなにお金が…」

3 べんとう

4 大雨の日

5 滝本先生

6 びょうき

7 「ストライキは私の大かたき」

8 首切り

9 わかれ、わかれに

第二部 兄妹四人

1 友だちのたんじょう日

2 兄さんからの手紙

3 五年生になる

4 人間のうんめい

5 学校の生活

6 どん底におちる

7 炭焼き家に寝る(高一の日記)

8 「東京へ行こう」(高一の日記)

9 にあんちゃん

杵島炭鉱大鶴鉱業所を舞台に、1927年(昭和2年)に日本に渡り、日本人となった朝鮮人一家の両親のいない安本家の4人兄弟姉妹の生活を末の妹が綴った日記だ。

長兄・安本喜一が1957年(昭和32年)12月に17冊の日記を光文社に送付したことで出版された。

第1部は1953年(昭和28年)1月22日から12月2日まで、第2部は1954年(昭和29年)2月25日から9月3日までを綴っている。

まえがきは喜一だ。

「にあんちゃん」こと次男・高一の日記で初版以降削除された部分に「ぼくも朝鮮人の父母からうまれたのではあるが、朝鮮人は大きらいだ」とある。

1959年(昭和34年)1月15日から2月27日まで、月曜~金曜、夕方6時05分~6時25分、NHKラジオ第一放送で、安本末子原作、41歳の筒井敬介(1918年1月3日~2005年1月8日)脚色の連続ラジオ劇『にあんちゃん』全40回が放送され、光文社の『にあんちゃん』が爆発的に売れるきっかけとなった。

1959年(昭和34年)2月27日、22時~22時30分、KRテレビ制作、三洋電機提供の『サンヨーテレビ劇場』で、安本末子原作、47歳の田井洋子(1911年8月9日~2008年3月13日)脚色、岡本泰彦演出のテレビ劇『にあんちゃん 十才の少女の日記』が放映された。

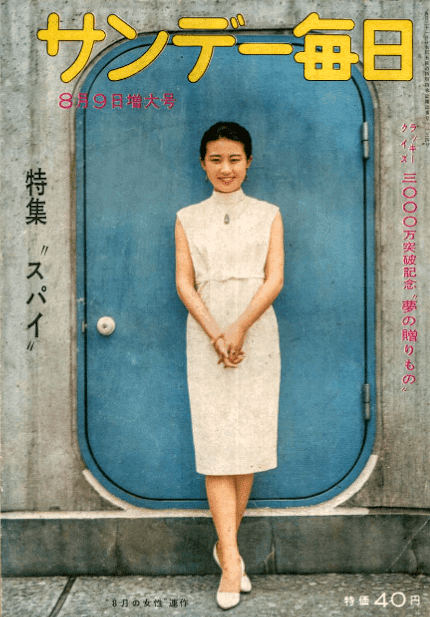

1959年(昭和34年)7月30日発売の『サンデー毎日』(毎日新聞社)8月9日増大号(40円)の表紙は、49歳の土門拳(どもん・けん、1909年10月25日~1990年9月15日)撮影の23歳の吉行和子(1935年8月9日~)だった。

1959年(昭和34年)9月15日、『朝日新聞』夕刊に「「にあんちゃん」ロケ進む」の記事が掲載された。

ベストセラーを映画化する日活作品「にあんちゃん」は、芸術祭参加作品にきまり、いま長崎県の鯛の鼻炭鉱でロケーションをつづけている。原作の舞台になっている佐賀県の大鶴炭鉱は不況にみまわれて去年廃鉱になっているため、福島という島にあるこの炭鉱が選ばれた。小さな村のところどころにオープンセットがつくられ、約一ヶ月の長期ロケ。全編の七割ちかいシーンがここで撮影される。

四人兄妹のうち長門裕之がやる長兄高一のほかは、三千人の応募者の中から選ばれた子役が出演している。駒沢女学園高校二年生の松尾嘉代(姉良子)、駒込中学二年生の沖村武(にあんちゃん)、田園調布小学校四年の前田路子(原作者にあたる末子)の三人。今村昌平監督が自分のイメージにあわせてえりぬいた結果の子役だそうだ。現地ではロケーションがめずらしいため、連日炭鉱の人たちが見物に集まり、また日曜になると団体でのりこんでくるというにぎわいで、撮影になれない三人は群衆の前であがり気味だとか。

脚本(今村昌平)は原作者の個人的なエピソードのほかに、不況にあえぐ炭鉱の実態を大幅にとり入れて社会性をもたせている。今村監督はボタ山のそびえる炭鉱の風景がすっかり気にいったようすで、「自信のある作品が撮れる」と張切っているという。

「二世の眼」「にあんちゃんはいま」より

1983年7月15日発行、『朝鮮研究』(日本朝鮮研究所)7月号(400円)、成美子(ソン・ミジャ、1949年~)「二世の眼」23、「にあんちゃんはいま」より引用する(30~32頁)。

安本末子さんは、帰化してなく、在日韓国人の家庭に嫁いでいた。電話で日取りを決める口調にも、主婦として姑や舅の世話をする合い間を縫うせわしさが感じられた。茨城のH市に嫁いだ末子さんが横浜に出てくるのはお正月ぐらいであるというので、私はあまりかまってやらなかった次女と一緒に旅行に出る気になった。駅弁を食べながら走り去る窓の外を眺める時間を持つのも悪くないように思われた。

上野から急行で二時間半の駅の待合室で私は、安本末子さんを待っていた。あいにく雨の中を傘をさして現われた安本末子さんはもはや四十歳の落ちつきのある主婦で、茶系統で統一されたシックな服装や物腰に生活の余裕が感じられた。

「にあんちゃん」の少女は、早大の国文科を卒業した後、PR誌の編集に携わり、童話作家をめざしたという。興味半分のお見合いの相手が、姑、舅、自閉症の小姑、血友病の子供という普通の女性だったらいやがる条件がそろって再々々婚ぐらいにあたっていたという。末子さんは自分でなければできないのではないかと、周囲の反対を押し切って結婚、結婚後しばらくして以前に肺炎をこじらせたのが原因で片肺手術を受けたけれども、それにもめげず一女一男を出産し、現在大学生の息子に加えて小学三年生の娘と五歳の息子の母親であるという。

「にあんちゃん」が出版されて、有名になってよかったことなど何もなかったと、末子さんは断言した。肺の手術の時に東京から取り寄せたカルテから旧姓がわかって、先生から「大丈夫ですから」とわざわざ言われた時に心強かったぐらいで、学校生活の取材や九州から移り住んだ神戸の街を歩いていてふりかえられる好奇の目は、内気な少女にとって苦痛の方が大きかったようである。「神戸から東京に出てきてほっとしましたね」と末子さんは自宅のソファに座って雨の降る庭に目をやりながらつぶやいた。

九州の貧しい生活で差別されたことは一度もなかったと安本末子さんは言う。父親が同胞の子供たちを集めて黒板でハングルを教えていた記憶があるし、兄たちは優等生だったし、自分も母親になった今、考えれば、内気で親がなく話し方がていねいで勉強のできる女の子は、日本人の親たちに好かれる存在であったようだと言うのだった。それに神戸に移ってからは「にあんちゃん」ということで特別扱いされていたしと、末子さんは付け加えた。

「本当に差別を受けなかったのですか?」と、私はずいぶん執拗に安本末子さんに食いさがった。「びんぼうちょうせんじんでていけ」という言葉をローマ字で日記にしるさざるをえなかった少女の屈折した感情が真から差別と無縁であるとは思えなかったのである。末子さんは頑固に頭をふり、ローマ字を習いたての女の子が得意になって書いたにすぎず、それがはからずも一年以上もお世話に

なった家の人を傷つけ申し訳ないことをしたというのだった。大学に入学した時に、同胞団体の学生が授業がまだ終わっていないのに、ガラッとドアを開けて大声で自分の名前を読んで勧誘に来たことや、韓学同[在日韓国学生同盟]のビラ配りに参加しなかったのに、参加したというデマが飛んだことなど、末子さんは眉をひそめて語り、父親が生前、よくお酒を飲んでいたことなども、ためらいがちに話した。ただどうしても日本人との結婚に踏み切れず、在日韓国人の家庭に嫁いできたのは落ちつくべきところに落ちついた感じがするというのだった。

「にあんちゃん」が書かれた時期は、家族にとって大変な時で、今、読み返すと、よく書けたなあと感心する思いがすると末子さんは語った。それに、あの日記の民族意識の欠如は、「にあんちゃん」がベストセラーになったひとつの大きな原因ではなかろうかと、末子さんはかなり冷徹な分析をした。だから朝鮮に負い目を持っている学校の先生や知識人にアピールしたのではないかと言うのだ。

たかが十歳の少女の日記と割り切れない大きな位置を「にあんちゃん」は安本末子さんの中に占めていて、二十年以上の歳月が過ぎているのに、つい数日前に犯してしまった過失のように彼女は日記の中で担任の先生やお世話になった家の人のことを悪く書いてしまったことにこだわっていた。自分が書くことによってまわりの人を身がまえさせ傷つけることが耐えられないというのだった。そう物静かに語る末子さんは、「にあんちゃん」の文章のように聡明で透明感を思わせる年輪を重ねていた。たまに全くの仮名で雑誌に投稿することがあるけれども、安本末子という名前で発表するものは「にあんちゃん」を超えたものでなければならないと、末子さんはきっぱりとした決意を示した。

映画劇『にあんちゃん』(ネタバレ)

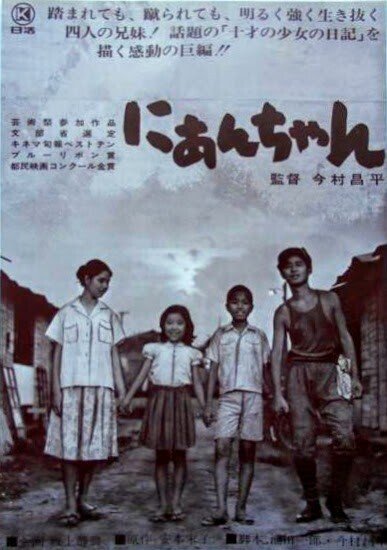

1959年(昭和34年)10月28日、安本末子原作、32歳の今村昌平(1926年9月15日~2006年5月30日)、35歳の池田一朗(1923年9月30日~1989年11月4日)脚色、今村昌平監督の映画劇『にあんちゃん』が公開された。

音楽は30歳の黛敏郎(まゆずみ・としろう、1929年2月20日~1997年4月10日)だ。

時代設定は6年前の1953年(昭和28年)か5年前の1954年(昭和29年)で、撮影は海を挟んだ対岸の長崎県福島町の福島鉱業所鯛之鼻炭鉱でおこなわれた。

映画劇中では鯛之鼻ではなく「大鶴」と「鯛之鼻」を合わせた鶴之鼻炭鉱になっている。

鶴ノ鼻鉱業所で働く炭鉱夫の父親良石が死に、朝鮮人の安本一家の20歳の喜一(きいち)(長門裕之、1934年1月10日~2011年5月21日)、16歳の良子(よしこ)(東京の駒沢女学園高校2年生の16歳の松尾嘉代、1943年3月17日~)、学校一の秀才の12歳の小学6年生の高一(たかいち)(東京の駒込中学校2年生の14歳の沖村武)、10歳の小学3年生の末子(東京の田園調布小学校2年生の10歳の前田暁子)の四人の子供たちが遺された。

葬式の最中、現金と金券の混じった香典を集めるのは、よろず屋を営む朝鮮人の坂田の婆(北林谷栄、1911年5月21日~2010年4月27日)と良石の同僚の朝鮮人・金山春夫(小沢昭一、1929年4月6日~2012年12月10日)だ。坂田の婆は香典の金券325円と現金1260円から、自分の分だと言って故人の借金1000円を取り立てる。

良石の友人の炭鉱夫・辺見源五郎(殿山泰司、1915年10月17日~1989年4月30日)が葬儀を手伝う。

棺を担ぐのは、坂田の婆の娘・花子の夫・義雄(福原秀雄、1923年3月5日~)、坂田の婆の30歳くらの息子で頭の少し足りない正禹(せいう)(高木均、1925年2月26日~2004年2月11日)、鉱業所の共同風呂の風呂番の北村五郎(西村晃、にしむら こう、1923年1月25日~1997年4月15日)、昔良石に世話になった切木村の炭焼きで、焼酎も造っている朝鮮人の閔(ぶん)(大森義夫、1909年3月7日~1983年11月17日)だ。

坂田の婆は朝鮮語で「アイゴー (아이고)」とわめき続ける。

安本家の病気の隣人・西脇(浜村純、1906年2月7日~1995年6月21日)も行列に加わろうとするが、1年前に鶴之鼻に来た都会人で、鶴ノ鼻保育園に住む保健所の保健婦・堀かな子(吉行和子)に家に戻される。漁師の網を手伝って稼いでいる西脇の妻せい(山岡久乃、1926年8月27日~1999年2月15日)はかな子を突き飛ばす。

源五郎は鶴野小学校の先生で末子の担任の桐野(穂積隆信、1931年7月20日 ~2018年10月19日)とかな子を呼び、鶴ノ鼻鉱業所の労務課長の坂井(芦田伸介、1917年3月14日~1999年1月9日)に対し、喜一を本雇いにしてやってくれと頼む。

棺はポンポン船「玄海丸」に乗せられ、源五郎、喜一、良子も乗船する。高一と末子は坂田の婆らと見送る。高一は海に飛び込んで船を追うが、途中であきらめる。

ある日の昼、鉱山で働く喜一に坂田の婆が良子を口減らしに奉公に出せと言い、長崎の料理屋の勤め口を勧めるが喜一は断る。

かな子は保健所係長・前田(日野道夫、1914年3月10日~?)に同行してもらい、鉱業所の社宅の労働者の女房たちが同じ水道でおしめと野菜を洗っている共同水道で、洗濯と食材洗いを蛇口だけでも分ける水道の整備を鉱業所の労務担当(本郷淳、1932年11月1日~2000年8月15日)と交渉する。

かな子は西脇に生活保護とレントゲン検査を勧めに行くが、せいはかな子を追い返す。

かな子は大家族で赤ん坊もいる坂田家の衛生状況を見に行く。婆の妊娠八か月の娘・花子(高山千草、1931年9月6日~)、花子の夫・義雄、その子供4人、花子の妹で北村の妻・菊枝(田中敬子)、その子供3人、正禹らが昼飯のソーメンを食べている。

かな子は坂田の婆に良子を人身売買するのではなく、店で雇うよう交渉する。

そこに高一と末子が米を借りに来る。義雄は高一と末子を外に連れ出し、菊枝のいない隙に鉱員風呂の裏の北村の家に米を借りに行かせ、北村には貸した分の米は自分がすぐ入れると言えと言う。

次の日曜に第11会有浦中学校大運動会がある。マラソンの賞品は1951年(昭和26年)から1953年(昭和28年)にかけて各家庭に普及した五球スーパーラジオだ。喜一はそれを狙っていた。

だが運動会当日は大雨だ。大運動会は体育館でのPTAの有浦中学大演芸会に変更される。

「PTAのど自慢」の壇上では、金山春夫が得意の浪曲「乃木将軍と辻占売(つじうらうり)」を披露し、床を埋め尽くした観衆を喜ばせている。

1891年(明治24年)3月18日の夜、第5旅団長の41歳の乃木希典(のぎ・まれすけ、1849年12月25日~1912年9月13日)陸軍少将が金沢を訪れた時、偶然、祖母と弟妹を養うため昼は魚、夜は辻占(最中種におみくじを入れた金沢の菓子)売りをして貧困な生活を支えていた当時8歳の今越清三郎(1883年~1974年2月)少年に出会い、金二円を手渡したという美談が語られる。

続いて、喜一は壇上で一緒に歌う金山や観衆の中で立ち上がって音頭を取る高一や観衆に助けられながら、調子ぱずれの「炭坑節」を歌う。

五球スーパーラジオを獲得した金山は、共同水道で坂田家のおしめを洗濯する良子に、ラジオをやるから今夜一緒に映画に行こうと誘う。

6月16日、木曜日(実際の暦では1955年の暦に合致する)。安本家の父親の四十九日。朝早く、源五郎が線香を上げに来た。その日の昼休み、鶴野小学校の運動場で鉄棒を1人でやっていた高一に末子は自分の弁当を渡そうとするが、高一は断り、水道の水で飢えをしのぐ。

喜一と坂田の婆は口げんかし、坂田の婆は良子を返すと言い出す。

源五郎は労務課長の坂井に来月からの喜一の本雇いを進言してくれたが、山の赤字で、非正規雇いの喜一は解雇される。坂井は密かに自分のボーナスも非正規雇用の給料に充ててきた。

夜、喜一が帰ると坂田の婆の息子・義雄が良子を連れ帰り、手間賃代わりのソーメンの束を置いていった。義雄が帰ったあと、金山が、良子の勤め口として唐津の肉屋で働く人を探していると教えに来る。

その後、喜一と高一が喧嘩しているところに源五郎が長崎の工場への労務課長の紹介状を持って来て、明日の朝、それを持って長崎の工場へ行けと言う。源五郎は末子と高一は自分が預かると言う。

源五郎は、1957年(昭和32年)6月15日に発売された、43歳の門井八郎(1913年5月17日~1993年4月12日)作詞、53歳の長津義司(1904年3月24日~1986年1月10日)作曲、33歳の三波春夫(1923年7月19日~2001年4月14日)歌の「チャンチキおけさ」を「チャンチキおけさ おけさ切なや やるせなや」「月がわびしい」と歌いながら、荷物をまとめた末子と高一を家に連れて行く。

時代設定が1954年(昭和29年)とすると、3年後の歌を歌うのは時代考証がおかしい。

源五郎から何も聞かされていない妻たつ(辻伊万里、1921年3月20日~)は文句を言うが、源五郎は末子、高一と並んで寝てしまう。

6月17日の朝、鶴の鼻発着場から良子はポンポン船「玄海丸」で唐津に出発し、喜一、高一、末子、金山が見送る。喜一は長崎行きの7時のバスに乗るため、高一、末子に別れを告げ、走り去る。

鶴ノ鼻鉱業所の会計係の周辺に、従業員の女房たちも集まり、給料遅配に関する団体交渉の結果を待ちわびていた。そこに、組合代表の曽我(垂水悟郎、1927年5月29日~1999年1月21日)とワタナベ(加原武門、1904年6月13日~?)が戻って来て、現金は出ないが金券70%支給するという会社側の提案を伝えるが、家族たちは猛反発する。

源五郎は会社も困っているから遅配になるんだとワタナベに言うが、組合員と家族たちは源五郎の話を聞こうとしない。

一人だけデモに行かず、鶴ノ鼻鉱業所の共同風呂に入った源五郎は熱いので風呂番の北村を怒鳴りつける。そこに、源五郎の裸の赤ん坊をおぶった末子がやって来る。教科書を買うお金がない末子は四日も学校を休んでいる。

文化会館では、産児制限の説明会を予定していたかな子が、誰1人やって来ないので看板の紙を破りながら、末子の様子を見るため自転車で通りがかった桐野先生に町民の厚生の意識の低いことについて不満を言う。

末子の欠席のことを聞いたかな子は自分も行くと言って自転車の荷台に乗る。

かな子は桐野先生と末子を保健所に連れて来て、係長前田に末子を診てもらうが、栄養障害以外に特に異常はない。

外の運動場では赤旗を掲げたデモ行進がおこなわれ、ドイチュ語民謡「もみの木」O Tannenbaumの旋律に、1889年(明治22年)12月に37歳の社会主義者ジム・カナル(Jim Connell、1852年3月27日~1929年2月)が作詞したイングリシュ語の詞「赤旗」The Red Flagに基づく、1921年(大正10年)5月1日の第2回メーデーで披露された、26歳の赤松克麿(あかまつ・かつまろ、1894年12月4日~1955年12月13日)と18歳の明子(1902年9月27日~1991年3月21日)の夫妻訳詞の「赤旗の歌」が繰り返し合唱されている。

民衆の旗 赤旗は

戦士の かばねをつつむ

しかばね固く 冷えぬ間に

血潮は 旗を染めぬ

高く立て 赤旗を

その影に 死を誓う

卑怯者 去らば去れ

われらは 赤旗守る

桐野先生が、国語、算数、理科、社会の教科書を末子にあげると、末子は喜ぶ。

そこに西脇が駆け込んで来る。レントゲン写真を撮りに来たのかと勘違いして喜ぶかな子に、2歳の赤ん坊が高熱で死にそうだと言う。

かな子は西脇の家の赤ん坊の様子を見に行き、ほぼ間違いなく赤痢だと判断する。西脇の妻は、いい着物を着て下関の新天地に行ったという。かな子は赤ん坊を入院させるため抱いて出て行く。

その後、西脇の家の周辺は保健所職員により消毒され、共同水道は使用禁止になる。

その後、末子も赤痢にかかっていたと高一がかな子に報告する。かな子は高一を使いに出し、桐野先生から鶴野小学校のテントを借り、鶴ノ鼻保育園の側に「鶴ノ鼻臨時隔離病舎」を建てる。中に末子も寝ている。

その後、高一は廃品回収業者になった金山に無理を言って、級友の三津田潔(福本真)と2人で古新聞回収、空き缶拾いを手伝うことになった。高一は、三津田と共に、トロッコに乗って立ち入り禁止のボタ山に登る。

「鶴ノ鼻臨時隔離病舎」のかな子は西脇が首吊り自殺したと知らされる。

過労で倒れたかな子は鶴ノ鼻保育園の自室で寝込み、母親(賀原夏子、1921年1月3日~1991年2月20日)と東京在住の婚約者・松岡亮一(二谷英明、1930年1月28日~2012年1月7日)が見舞いに来る。かな子は1年この町にいて、ようやく町民の気持ちがわかりかけてきたと言う。

やがて、末子は、桐野先生と一緒に唐津に遠足に行き、貸し切りバスに乗る。昼休みの1時間の自由行動の時間、末子は桐野先生に断り、姉良子からもらった地図を頼りに会いに行く。

ところが、良子の勤め先の福島精肉店主(松本染升、まつもと・そめしょう、1903年3月20日~1985年8月12日)は、今、良子は使いに出されていないと言う。店員が、競艇場の方だと言うので、末子は競艇場へ行くが良子はいなかった。

末子は桐野先生とバスの出発間際まで良子が待ったが、バスが出発する。その直後、バスは急停車する。良子が会いに来たのだ。バスの中の末子は短い時間、良子と話す。

ある日、炭坑からサイレンが聞こえ、落盤事故が起きたと知った家族たちが集まって来る。上がって来たトロッコには、数名の怪我人が乗っているが、そのうちの一人の源五郎は右脚に包帯を巻いている。

源五郎の家に労務課長が来て、友人として退職金の他に加給金まで付く希望退職を勧める。

ボタ山の近くに末子と高一がいる。喜一が、上半身裸のパンツ姿で鉢巻きを締めて走って来る。左指を怪我して工場を辞めて帰って来ていたら、中学の運動会で飛び入りマラソンをやっていたので参加したのだ。やはり、賞金目当てで参加した金山が喜一を追い抜く。喜一は金山を追いかける。

別の日、鶴ノ鼻鉱業所の労使の話し合いで、鉱長(山内明、やまのうち・あきら、1921年7月11日~1993年10月29日)は、3分の2首切りをしないと銀行が金を貸さないと言うが、組合代表は納得しない。

坂田一家は、北村の世話になる婆と、頭の弱い独身の正禹を残して、北海道の炭鉱に移って行った。源五郎も希望退職した。喜一は家族の預かり先を毎日探し歩いた。

喜一、高一、末子は、切木の閔と妻(牧よし子、1921年3月17日~)の家に行くことになった。喜一はすぐにかな子に勧められた佐賀市に向かう。

夜、閔の妻が鍋で作ってくれた雑炊を一口食べた高一は、唐辛子の辛さに吐き出してしまう。

閔夫妻の家を逃げ出した高一と末子は芋畑で芋を盗んで食べながら歩く。途中、大きな池で二人は裸になって泳ぐ。船に乗って町に戻った二人は、金山と出会う。金山は高一に夏休みのアルバイトとして住み込みで1日100円のイリコ(西日本での「煮干し」の呼称)の製造の仕事があると教える。

文化会館で「計画出産講演会」の看板を看板をしまうかな子を坂田の婆が手伝いながら、自分の家に引っ越せと勧める。浴衣の桐野先生が来てかな子に、講習会を聞きに来たのはみんな、坂田の婆に借金をしている者で、坂田の婆は良子を息子の正禹の嫁にしようとしていると教える。

桐野先生は、来週の水曜日の休日に、かな子に一緒に天草に行こうと誘うがかな子は仕事があると断る。

高一と末子は夜、源五郎の家に泊めてもらいに行くが、辺見一家もあと三日で家を出ることになっていると知り、高一と末子は鶴ノ鼻保育園の片隅で寝る。そこに帰って来たかな子は自分の部屋に二人を泊める。高一とかな子は眠っている末子を部屋に運ぶ。高一はしばらく末子だけ泊めてくれとかな子に頼む。

翌日から、高一は、平串(モデルは唐津市肥前町高串)のイリコ屋の娘・西河多和子(加代あけ美)に教えられながら、船着き場から天日干しにする干し場のある高台まで坂道を、生イワシの箱を天秤棒で運ぶ仕事を始めるが重労働なのでがっかりする。

保健所では、末子を連れた喜一が1日5千円のパチンコ屋の住み込みの仕事が見つかったとかな子に報告している。喜一は末子を風呂番の北村家に預けることにした。

北村の赤ん坊をおんぶして末子を待つ坂田の婆は朝鮮語の子守歌を歌い、末子が帰ると、赤ん坊をおんぶさせる。

唐津市肥前町高串でコレラで26歳で殉職した佐賀県警巡査の増田敬太郎(1869年~1895年)を祀る増田神社の祭りの日の夜、喜一と高一が海へ飛び込み、小舟に乗る。高一は喜一に東京で働くと言う。

かな子は東京で結婚するため、ついにポンポン船「玄海丸」で鶴ノ鼻を去る。天草に遊びに行くのをやめた桐野先生が荷物を運ぶのを手伝う。かな子は餞別の印に自分の腕時計をはずして末子に贈る。

高一はイリコ屋の西河(大滝秀治、1925年6月6日~2012年10月2日)から給料を貰う。

高一(札を数え)「あれ、約束とちごうとらんですか?」

西河「そぎゃんかことなか。1日100円じゃけん、14日で1400円。諸雑費200円、差し引いて」

高一「雑費って?」

西河「電気代じゃ。お前毎晩遅うまで明かりつけて本読んどったろうが」

高一「ばってん、僕、妹んところへ送らにゃならんとですたい。人のうちで肩身の狭か思いをさせとうなかとです」

西河「うちの電気はバッテリイじゃけんコストのたこうして」

あきらめて帰る高一をイリコ屋の娘・多和子が呼び止め、自分の少ない小遣い200円を高一のシャツの胸ポケットに入れるが、高一は「いらんです。ありがたかばってん、僕、もう人には頼らんことにしたとです」と言って返す。

高一は共同風呂の清掃をしている末子に、東京に行くからもう会えないと別れを告げに行く。高一は東京までの汽車賃900円を残して、残りを末子にやる。末子はかな子先生に貰った腕時計を高一にやる。

高一は東京駅に着いた後、地下鉄の西銀座駅で降りる。高一は中央区月島の自転車屋「丸一の自転車」に入り、住み込みの店員の林(高原駿雄、1923年5月1日~2000年2月26日)に雇ってほしいと頼む。奥から店主(河上信夫)が出てくるが、すぐ出かけてしまい、林に話を聞いてやれと言う。店主は警官を呼んできた。

佐賀県唐津警察署の前で良子と喜一が待つ。中から出て来た桐野先生が「12時50分で着くそうじゃけ」と言う。東唐津駅のホームで、三人は高一を迎える。

高一は桐野先生と「唐津駅前」の停留所から平串方面行きのバスとポンポン船を乗り継いで鶴ノ鼻に向かう。映画館の前に末子が迎えに来ていた。

手を振る末子の背後に、1937年(昭和12年)12月29日に日比谷映画劇場で、ディアナ・ダービン(Deanna Durbin、1921年12月4日~2013年4月17日)主演の映画劇『天使の花園』Three Smart Girls(84分。1936年12月20日アメリカ公開)と二本立て興行で封切られ、大人気を博し、1959年(昭和34年)1月13日、日比谷のニュー東宝で再公開されたアメリカ映画劇『オーケストラの少女』One Hundred Men and a Girl(84分。1937年9月5日アメリカ公開)のポスターのディアナ・ダービンの顔と指揮をするストコフスキー(Leopold Stokowski、1882年4月18日~1977年9月13日)、1959年(昭和34年)8月9日公開の32歳の高橋貞二(1926年10月20日~1959年11月3日)、27歳の有馬稲子(1932年4月3日~)主演の松竹の総天然色映画劇『危険旅行』(99分)のポスターが見える。

高一の独白「僕はまた帰って来た。鉱山は潰れたし、北村のおじさんは失業中だ。これからの僕と末子の生活はすごく辛いだろう。ばってん、僕はへこたれんぞ! しばらくはおとなしく勉強して、いつかまた、ここを飛び出してやる。もっと広い、大きな所で自分の力を試したいのだ。父ちゃんもあんちゃんも、貧乏のためにできなかった事を僕がやってみせるんだ。今にきっと!」

1960年(昭和35年)3月、33歳の早野寿郎(はやの・としろう、1927年2月26日~1983年2月20日)、30歳の小沢昭一らによって、劇団・俳優小劇場が創設された。

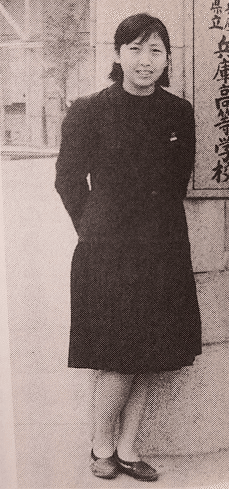

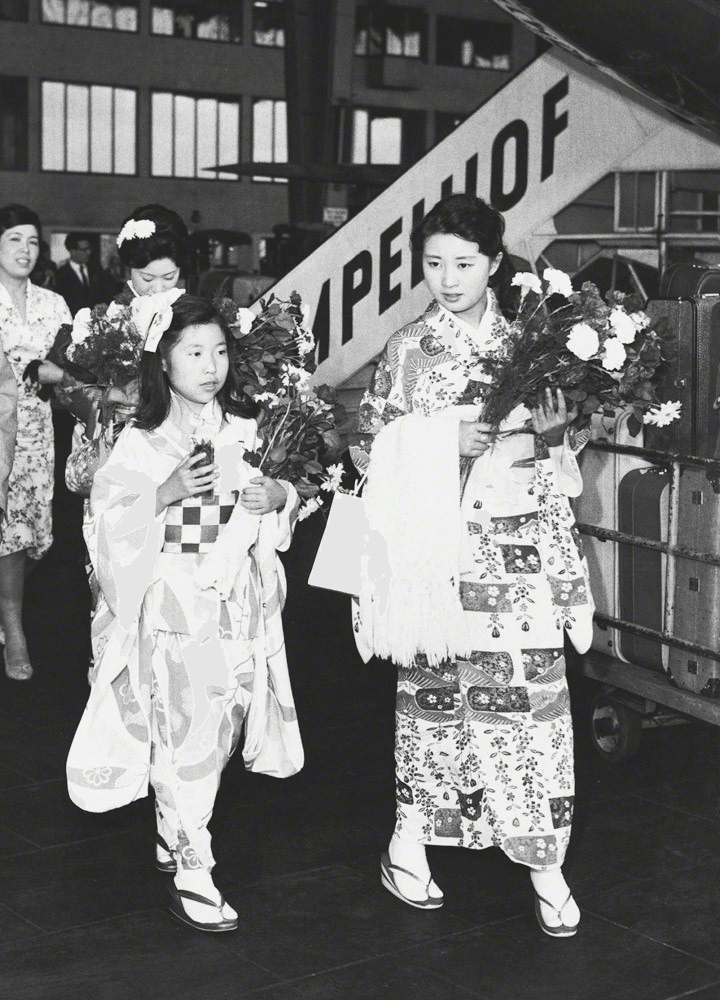

1960年(昭和35年)6月22日、第10回ベアリーン国際映画祭(6月24日~7月5日)に『にあんちゃん』を出品するのに合わせ、日活の59歳の堀久作(1900年7月8日~1974年11月14日)社長、20歳の中村玉緒(1939年7月12日~ )らと共に24歳の吉行和子、前田暁子が初めて乗る飛行機で西ベアリーンへ出発し、7月14日、日本に帰国した。

1960年(昭和35年)11月27日から同年12月11日まで、毎週日曜日19時30分~20時、フジテレビ制作、富士電機提供の『富士ホーム劇場』で、安本末子原作、34歳の松田暢子(まつだ・のぶこ、1926年3月15日~2008年6月23日)、29歳の島田親一(1931年8月30日~2022年7月9日)演出のテレビ劇『にあんちゃん』全3回が放映された。

主演は、11歳の二木てるみ(1949年5月11日~)、26歳の福田豊土(ふくだ・とよと、1934年1月1日~1998年2月18日)、23歳の山崎左度子(やまざき・さとこ、1937年7月25日~)、12歳の渡辺篤史(1947年11月28日~)だ。