中東ヨルダンでシリア難民支援。オリーブの食器に込められた思い

「難民というと、どういうイメージがありますか?」高校1年生の時、フランス留学をきっかけにフランスが抱える難民問題を目の当たりにした、中東で難民&起業支援を行う大橋希さんから発せられた一言。ヨルダンでオリーブの木を使った食器を作り、シリア難民、なかでも女性支援を行っている大橋さんに、日本も含めた難民問題について話していただきました。

「ヨルダンでシリア難民支援」を行う大橋希さんをゲストに迎えて

月1回オンラインで開催しているWAA。「We Are Asia.」の頭文字をとってWAAといっています。かれこれ20年近く続く回で、当初は日本に来た留学生をサポートするために作った会だったそうです。現在、メンバーは30名ほど。以前は月1回集まり開催していたのですが、今はコロナで直接会うのが難しいため、Zoomを使って開催しています。毎月、主にアジアの経済や文化を中心にテーマを設定し、ゲストを呼んで話をしてもらい、そのあとディスカッションをしています。昨日のゲストは、ヨルダンで難民支援を行う大橋希さん。

大橋さんのプロフィールを先に紹介します。

中東のヨルダンにて女性の難民を雇用する事業を起業中。イギリスの大学院で開発学の修士号を取得後、ソーシャルビジネスの会社、株式会社ボーダレス・ジャパンに入社。グアテマラの女性雇用事業(iloitoo)に1年、 日本国内の難民を雇用する事業(ピープルポート株式会社)に2年所属。主にセールス・マーケティングを担当。現在、ヨルダンにてオリーブの木を使った木製食器の製造、販売を計画。

日本にいたら、なかなか難民のことを知る機会はないのではないでしょうか。私自身、ニュースで聞くくらいで、まったく知識がありませんでした。なぜ同じ日本人である大橋さんは、難民問題に興味を持ち、遠く離れた中東の地で難民支援を行っているのでしょうか。

人生を変えたフランス留学。現地で知ったフランスの難民事情

「難民問題を知ったきっかけは、高校1年生の時に訪れたフランスでの出来事でした。フランスといえば先進国というイメージがあったのですが、実際は違いました。私が滞在したのは、アルジェリア出身のイスラム教徒の家庭です。実は、フランスには移民が多く、彼ら移民が暮らす地域はほかとは大きく異なっていたのです。塀には落書きがあり、窓ガラスが割られている家もある。教育格差もありました。フランスに移住したからといってみんながみんなフランス語を話せるわけではありません。私は日本で生まれ育ち、当たり前のように学校に行くことが出来ました。しかし、フランスにいる移民の子どもたちは、教育を受けることすら難しい。そのとき生まれた国によってこんなにも生き方が変わってくるのかと感じたのです」

このフランスへの留学をきっかけに、大橋さんは社会や格差に対する意識が変わったといいます。

「恵まれた国にいる私になにかできることはないんだろうか。そう思ったのが移民に関心を持ち始めたきっかけでした。大学4年の時、国際協力や環境問題を扱う団体のボランティアに参加したことをきっかけに、ヨルダンを訪れました。そこで出会ったのが、紛争地シリアから逃れてきた難民の人たちです」

2011年、シリア危機となり国民の多くが隣国ヨルダンに避難することに。ヨルダンは中東にありながら穏やかで平和な国です。そのためヨルダンを目指してやってくる移民の人が多いのです。現在、国民の7割が移民だといわれています。当然のことながら、移民を受け入れたことによるさまざまな問題も起きています。たとえば、物価や家賃の高騰、学校に通う子供が多くなりすぎて二部制にした結果、ヨルダン人の子どもの学力まで落ちてきたというものです。

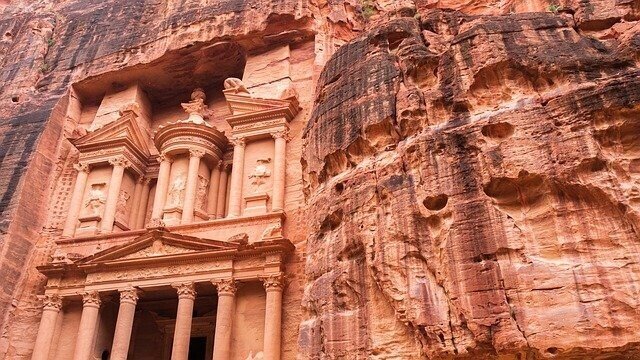

「ここでヨルダンについて少し説明します。中東というと危ないというイメージを持つ人も多いと思います。ただ、ヨルダンは中東の中でも治安がいいです。また、ヨルダンはシリアからの難民受け入れなども積極的に行っています。もっといえば、中東戦争の際には周辺国の難民を数多く受け入れています。

ヨルダンの人達に関していえば、日本をはじめ、アジアの人たちには親切なんですが、アメリカに対しては嫌いという人が多いです。ほかにも、日本については、学校をする際に生徒自身が掃除をすることについてすごく不思議だといっていました」

中東だけではない難民問題。国を追われた人たちのその後の生き方は?

また移民として避難してきた人たちにも問題がありました。それは仕事がないことです。さらに悪いことに、紛争などにまきこまれて一家の働き手である旦那さんが亡くなっているケースも多いのです。これまで仕事をしたことがない、いわば専業主婦の女性も多く、働くことがより一層難しい。

「シリア難民の人たち。なかでも女性たちの自立を支援したいと思いました。実は、日本にも難民としてやってきた人たちはたくさんいて、彼らは働くことでどんどん自信をつけていったんです。それを見ていたら、やはり仕事をするということは大事だと感じました。彼らのために雇用を生み出したい。そう思い、いろんなことにチャレンジしました。

やってみて思ったのが、最初からうまくいくことなんてないということ。いろんな事業を立ち上げて、そのうち1つでもうまくいけばいい。そのためとにかく動くしかない。挑戦して、挑戦して、挑戦して……それでやっと1つうまくいく。立ち上げたものが全部うまくいくなんてことはないのです。成功するまでやり続けることが大切です」

難民を受け入れない国、日本。申請者1万365人に対して受け入れは44人のみ

ところで、日本の難民受け入れについて知っていますか? 実は、日本は諸外国に比べて難民を受け入れない国としても有名です。

「2019年、難民申請は1万375に対して認めたのはわずか44人です。同じ人が難民申請して、日本では受け入れてもらえなかったけど、カナダやヨーロッパでは難民認定されたという話はよく聞きます。これは日本の難民制度の問題もあるし、社会の理解不足といった側面もあります」

たしかに、日本は島国ということも関係しているのか、昔から閉鎖的な国だと思います。田舎の人間関係でも、昔からその土地に住んでいる人以外は「よそもの」と扱われることも多いです。親戚でも、その輪に本当の意味で溶け込むのには時間がかかるところも多いと思います。それが外国人で、移民となったら、日本人の心情的には「welcome」よりも「なにか問題を起こし秩序を乱すかもしれない」という気持ちが働いてしまうのかもしれません。とはいえ、日本でも難民支援を行っている人たちはたくさんいます。まずは、日本でどのような人たちが難民として来ているのか、そのために支援する人たちはどんな活動をしているのか。それを調べてみるのもいいと思います。

働くことは自信につながる。女性たちの自立を支援し自信を取り戻させたい

日本でもさまざまな活動をしてきた大橋さんですが、今は直接ヨルダンで女性たちに仕事を見つけて、働くことを支援する活動をしています。

「働くことは収入を得るだけではなく、自信にもつながります。多くの難民を支援してきて、それを実感しています。だからこそこれまで働いたことがない女性たちにも仕事を作って、自立を促したいと思いました。とはいえ、いったい彼女たちに何ができるんだろう。そう思ったときに始めた1つがオリーブの木を切って、それを使った木製の食器を作ることでした。

ヨルダンは、国土の農耕面積の7割をオリーブの木が占めています。オリーブは、実は活用されていますが、木材自体が余っているんです。だったらこれを使ってなにかできないかと思い始めたのが、器作りでした。オリーブの木というのは、耐久性があり、また香りもいいんです。床に落としても割れないことから、子ども用の食器や、カフェの食器としていいのではないかと思いました。

この食器を日本やヨーロッパで販売するため、先日、資金集めのためにクラウドファンディングにチャレンジしました。多くの人たちに支援していただき、350万円することができました。まだ販売は始まっていませんが、2021年10月くらいを目途に販売していきたいと思っています」

難民の話は、正直まだどこか遠い国の人たちのはなしという意識があります。そんな私たちにも今できることは?

「まずは難民について、興味を持ち、知ってもらいたいと思います。今日話を聞いてくれたのもその1つですが、ほかにもインターネットなどを使って情報収集したり、SNSで発信したり、友達と話のもいいと思います。興味関心を持ってもらうことが、すべての始まりになります。また商品を買う時、これはどこでどうやって作られたんだろうと、その背景にも興味を持ってもらえるといいなと思います。これはフェアトレードなども同じです。そうやって、できることを少しずつ始めていくことが大事だと思います」

今、私たちにできることは?

ここまで約1時間ちょっと。このあと、参加者からは様々な質問が出ました。実は、WAAでは発言する人がとても多く、約1時間くらい質疑応答の時間があります。それによってただ話を聞くだけではなく、積極的に興味関心を持ち、WAAとしてできることをやっていこうという感じなのです。集まっているメンバーも、様々なバックグラウンドがあるため、ここからのご縁で次につながることもあります。

本当は、コロナがなかったらミャンマーで大学建設をしていたメンバーの現地視察にいくことになっていたのですが、現在は延期しています。ただ話して終わり、だけではなく、実際にアクションにつなげるのがWAAの良さだと思います。たぶん食器が販売されたら、なんらかの支援などをすると思います。

今は、コロナもありZoomでやっているため新規メンバー受け入れをしていますが、またリアルセミナーが開催したら、いろんな人が参加できるようになると思います。ちょっとテーマが難しく、解説するのが大変なときもあるので、あまりシェアしていないのですが、また機会があったら書いてみようと思います。

ちなみに、私が去年講演したのはこちら。英語が公用語となったフィリピンの歴史的背景、一見寛容かに見えるLGBTの本当の事情、英語が公用語になったことによる教育への影響、深くつながった家族間問題。ある一人の青年から聞いた話を元に、フィリピンの”今”を考察します。幸せとは何なのか、自分らしく生きるとは、どういうことなのかなどを考えるきっかけになれば。

本日、話をしてくれた大橋希さんの詳しい記事があったので、紹介します。

この記事が参加している募集

フィリピンセブ島の孤児院で出会った子どもたちをサポートします😊✨✨子どもたちが大人になったとき、今度は誰かをサポートしてあげられたら素敵ですね❤️