二十四節気の養生法【2023 芒種】

6月6日から6月20日までが「芒種」です。暦便覧には「芒(のぎ)ある穀類、稼種する時也 」と書かれ、稲や麦の穂先のように芒(とげ)のある穀物の種まきをする頃という意味ですがもう種まきも終わっているでしょうかね。 6月11日が入梅ですね。京都は去年より2週間も早くすでに梅雨入りしています。先週末には全国各地で大雨が降り続き浸水など甚大な被害があったようです。被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。まだ梅雨入りしたとこなので、これからますます雨が続くでしょうから、くれぐれも気をつけてお過ごしください。

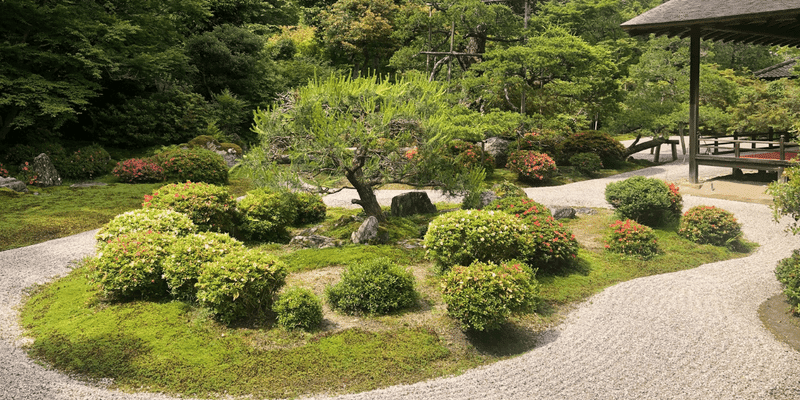

今月の癒しの庭園 「曼殊院門跡方丈庭園」

今回は洛北屈指の名刹、天台五ヵ室門跡の一つ「曼殊院門跡」をご案内します。近くには修学院離宮や詩仙堂、圓光寺、狸谷不動産などがある洛北修学院という地にあります。

門跡とは皇室一門の方々がご住職だったことを意味し、皇室と所縁の深いお寺のことです。

北門から入って受付をして「媚竈」(びそう)と彫られた額が掲げられた庫裏から入ります。「媚竈」(竈に媚びる)とは権力のある上の者に媚びるのではなく、日々活動できるのは竈で炊いた食物のお陰なので、竈や竈で働く人々に感謝せよという思いが込められているそうです。

建物の中は撮影禁止となっていたので残念ですが、御所などから高貴な賓客をもてなす厨房の「上之台所」には昔使われていた竈や食器などがそのまま飾られてあり、料理の献立などを書いた紙が張られていてとても興味深かったです。

大書院の前には小堀遠州好みとされる枯山水の庭園があり、庭の奥には滝石が配され、真ん中の鶴島には樹齢四百年の五葉松があり鶴がかたどられ、その横に亀島、蓬莱山と名付けられた築山が配されています。

縁側に腰かけてお庭を眺めているだけで心が静かに安らいでいきます。赤や白の花を咲かせた霧島つつじがキレイです。

敷砂には箒目がきれいにつけられ、躍動感ある水の流れが表現されています。白砂と苔や木々の緑のコントラストがとても綺麗で眼が癒されます。

庭のあちこちに蹲踞や手水鉢が置かれていて趣を醸しています。

右側の梟に似た鳥の彫刻が四方にある「梟の手水鉢」は江戸時代作だそう。どっしりしていますね。

150年ぶりに復元され新しく建てられた宸殿の前には「盲亀浮木の庭」という名前の白砂の庭園があり、大海に住む目の見えない亀が百年に一度海中から頭を出し、そこへ風に吹かれるまま流されてきた節穴のある流木が流れて来て亀の頭が偶然にもその節穴にはまると、極めて低い確率の偶然性を表現された庭があります。

人間に生まれること、仏教に出会う難しさを表されているそうです。

この庭には上皇上皇后さまが天皇皇后時代にお参りされた際に植樹された木が植えられています。

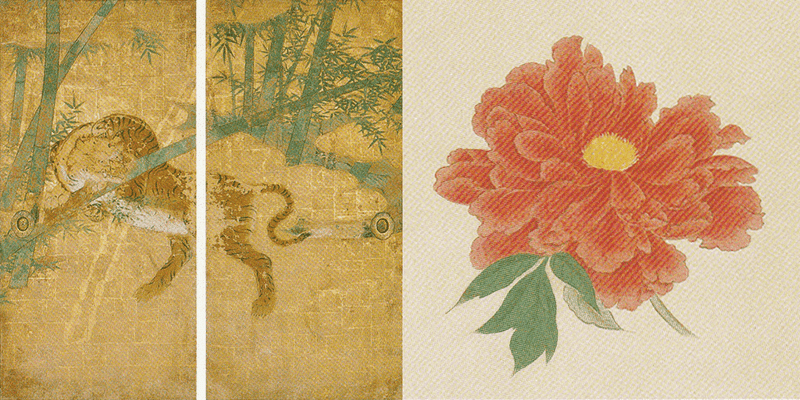

今回この曼殊院をご案内したかったのは、国宝の黄不動と呼ばれる不動明王が特別公開されているからです。青蓮院の青不動、高野山の赤不動とともに三不動と呼ばれ平安時代後期の作品だそうです。

残念ながら実物は撮影禁止でしたので購入したパンフレットから転載させていただきます。(大きく掲載するため横向きの画像ですみません)

不動明王は、怖い顔をして睨みつけられ怒られているようですが、怖い顔をしているのは怒りをもって、煩悩を抱えた人たちを力ずくで救済するためで、実は煩悩を断ち切るように導いてくれる慈悲深い仏様なのだそうです。煩悩まみれの私も不動明王の前で煩悩を断ち切ってもらえたでしょうか!?

書院の中には仏間があり卍崩しや紅白の菊花を散らした欄間や黄昏の間には桂離宮の桂棚と並ぶ名作の「曼殊院棚」があります。

部屋の入り口には「塵慮藎」(じんりょじん)と彫られた額が飾られ、邪な心を取り除き、「身」と「口」と「心」を慎み清らかになるよう諫められています。

また小書院には2つの重要文化財の茶室があります。右側は「無窓の席」で窓の無いわずか二畳の簡素な造りの茶室で、もう一つは仏教の八相成道を表した「八窓軒」と名付けられた窓が八つある茶室です。

心静かに過ごします。

狩野永徳筆と言われる「竹虎図」や二十数種の牡丹を克明に描き分けられ菓物尽図巻に収められた「牡丹手鏡」

比叡山の山すそにひっそり佇む素敵なお寺で、きれいに調えられたお庭を拝見して今日も心が洗われました。

皆さまも不動明王様に煩悩を断ち切ってもらいにお近くのお不動尊にお参りしてはいかがですか。心がスッキリした気がしますよ。

芒種の養生法

雑節では6/11が入梅で、この頃になると降雨量が非常に多くなり、気温も高くなり、毎日シトシトと長雨が降り続く季節に入っており、湿度が高く、とても蒸し暑く、カビが生えやすくなります。

中国や台湾など中華圏では古来大切にされてきた四大祝日として春節、清明節、端午節、中秋節がありますが、旧暦なので今年の「端午の節句」は6/22になります。端午の節句にはナツメなどの入った粽(ちまき)を食べますが、”未食端午粽、破裘不可送”(端午のちまきを食べていなければ、毛皮の衣服を贈ってはいけない)と言われ、「端午の節句が過ぎなければ、体を冷やさないためまだ毛皮など冬の服を人にあげてはいけない」と言う意味だそうです。

そして、いよいよこの頃になると気温が高くなってきますが、空気中の湿気も増えてきて、汗を発散させることが出来なくなり、まるでバケツの水の中のスポンジのように身体の外にも内にも水分だらけになります。高温多湿でさらに風邪とも結びつき、手足がだるくて眠気を感じ、元気がなく、お腹の調子がなんとなくスッキリしないなどの体調不良になりやすい時期です。そのため、芒種の節気では雨期における生活習慣をきちんと行い、更に体を鍛えることにも意を配り、季節的な病気や梅雨時期に発生しやすい感染症などに気をつけなければいけません。

芒種に発生しやすい感染症

1.インフルエンザ

インフルエンザは秋から冬にかけて流行することが一般的ですが、梅雨時期にも発生することもよくあります。特に湿度が高く、気温が安定しない梅雨の時期はウイルスの増殖に適した環境となります。予防にはマスクや手洗いが大切です。

2.感染性胃腸炎

梅雨時期には感染性胃腸炎(ノロウイルスやロタウイルスなど)が増えることがあります。湿度が高く、食品や飲料水の衛生状態が悪化しやすいため、細菌やウイルスが繁殖しやすくなります。手洗いや調理の衛生管理、食材の新鮮さに注意しましょう。

3.細菌感染症

湿度が高い梅雨時期は細菌の繁殖が活発化しやすいため、皮膚感染症や上気道感染症(喉の痛みや扁桃腺炎など)が発生しやすくなります。適切な手洗いやうがい、マスクなどが重要です。

4.真菌感染症

湿度の高い環境は真菌の繁殖を促し、梅雨時期には白癬(水虫)やカンジダ感染症などの真菌感染症が増える傾向があります。特に足や陰部などの湿った部分に注意し、清潔を保つことが大切です。

5.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

下火になりつつあるとはいえ、まだまだ新型コロナウイルスにも注意は必要です。感染者同士の接触や飛沫感染が主な感染経路です。梅雨時期は雨の日が多く屋内での密閉や換気の悪い状況が増えるため、感染リスクが高まる可能性があります。満員電車など人混みや閉鎖的な空間に長時間滞在する場合は、マスクの着用や手洗い、うがいをし、また、こまめな室内の換気など基本的な感染対策を継続しましょう。接触の機会が増える梅雨時期は、人混みを避けるなど、感染リスクのある場所への外出を控えることも重要です。

これらの感染症の予防には、日常の衛生対策が重要です。手洗いやうがいの実施、マスクの着用、清潔な飲食物の摂取、適切な衛生管理などが基本的な予防策となります。また、以下の点にも留意することが重要です。

1.室内の湿度管理

梅雨時期は湿度が高くなりやすいため、室内の湿度管理が重要です。高温多湿の環境は細菌やカビの繁殖を促すため、室内を適度な湿度に保つことが必要です。湿度計を使用して適切な湿度を保ちましょう。

2.衣類や寝具の乾燥

湿度が高い梅雨時期は衣類や寝具が乾きにくくなるため、カビやダニの発生が心配です。衣類や寝具は十分に乾燥させることで、感染症のリスクを減らすことができます。

3.室内の換気

梅雨時期は湿度が高く、室内が閉鎖的になりがちです。こうした環境はウイルスや細菌の感染リスクを高める可能性があります。定期的な換気を心がけ、室内の空気を入れ替えるようにしましょう。

4.衛気を低下させないで、高める工夫を

中医学では昔から衛気のバリアを分厚くして邪気の侵入を防ぐという考えがありましたが、現代風に言うと免疫力を高めることです。脾や肺の働きを高めるように心掛け、消化しやすくバランスの取れた食事、心地良い程度の適度な運動、そして十分な睡眠を心がけましょう。また、適切なストレス管理も大切。健康なカラダは感染症に対する抵抗力を高めることができます。

この時期には「香包」と呼ばれる艾(ヨモギ)などの漢方薬をたっぷり入れて香袋を作って、感染症の予防や蚊などの虫よけに子どもの首からぶら下げたり枕元に置いて予防される習慣があります。汗の臭いが気になる女性などは藿香(かつこう)などを入れると良いかもしれませんね。

藿香は藿香正気散という漢方薬に使われる生薬で、アロマではパチョリと呼ばれるハーブですが、インド原産の植物で昔から蚊取り線香の原料として使われてきました。自分でお気に入りの香袋を作ったり、アロマを炊いたり漢方薬入りの入浴剤を入れて邪気を祓うのもオススメです。

芒種の時期は梅雨時なのでやはりシトシトと長雨が降り続くとジメジメして鬱陶しい気分になりやすくなります。そのうえ他人の傘で濡れたり道路の車に水をハネかけられたりしてイライラ、ムカムカしやすいですね。季節的な気候の特徴に基づいて精神の養生をするべきで、精神的に楽しい状態を維持させるよう心掛け、イライラやムカムカの怒りや憂鬱で落ち込まないよう気をつけましょう。そういう精神状態が続くと、衛気バリアは薄くなり気血の巡りを悪くし、脾胃の調子も低下させ下痢や便秘なども起こりやすくなります。爽やかな季節よりも特に意識して楽しく過ごすように工夫し、穏やかな気持ちで過ごすようにしましょう。

湿痰(水毒)体質改善のための薬膳食材

日本人は胃腸が弱く、クヨクヨと思い悩んだり気配りし過ぎる性格の人も多いということで、特にこの時期水毒にやられる人が多いです。

水毒が溜まり湿痰体質になると、疲れる、疲れやすい、カラダが重だるい、痰がからむ、口の中が粘つく、むくみ、めまい、肩こり、吐き気、粘着系の重だるい痺れ(坐骨神経痛)、腰痛、四十肩(五十肩)、関節痛、いつも眠たい、下痢、軟便などの症状がでます。

湿邪は熱邪とも寒邪とも簡単に結びつきやすく、湿熱タイプか寒湿タイプかを見分ける必要がありますが、湿痰体質を改善するためのおすすめ食材は、平性・温性・辛味・苦味・淡味の食材で脾・肺・腎・肝に帰経する食材がオススメです。

清熱燥湿食材

金針菜、百合根、緑豆、はと麦、アスパラガス、キャベツ、きゅうり、空心菜、くわい、じゅんさい、せり、セロリ、冬瓜、豆苗、トマト、ナス、白菜、蓮の葉、へちま、トウモロコシの毛、三つ葉、レタス、緑豆もやし、大麦、そば、とうもろこし、あおさ、昆布、海苔、ひじき、わかめ、いちじく、キウイ、スイカ、メロン、豆乳、豆腐、豆鼓、茶、くらげ、しじみ、牛乳、砂肝など。

利水滲湿食材

黒きくらげ、白きくらげ、桑の実、松の実、しその葉、さつまいも、じゃがいも、しゅんぎく、じゅんさい、だいこん、白菜、へちま、ほうれん草、くるみ、ごま、しその実、いちじく、バナナ、桃、陳皮、塩、蜂蜜、なまこ、牛乳、豚肉など。

健脾養胃食材

なつめ、竜眼、蓮の実、緑豆、はと麦、さんざし、かぼちゃ、さつまいも、さといも、じゃがいも、冬瓜、にんじん、蓮の葉、やまいも、れんこん、小豆、えんどう、栗、黒豆、そら豆、大豆、大豆もやし、ふじ豆、落花生、粳米、大麦、きび、小麦、そば、とうもろこし、麦芽、発芽玄米、稗、もち米、椎茸、マッシュルーム、やまぶし茸、あけび、いちじく、グアバ、ココナッツ、さくらんぼ、橙、パパイヤ、リンゴ、荔枝、豆乳、豆腐、湯葉、わらび粉、黒砂糖、氷砂糖、麦芽水飴、蜂蜜、紅麹、かわはぎ、きす、こい、このわた、鮭、舌平目、白魚、すずき、ヤリイカ、タラ、どじょう、ナマズ、ひいらぎ、ひらめ、フカヒレ、ふぐ皮、ぼら、まながつお、烏骨鶏、鴨肉、鶏肉、鶏レバー、鶏卵、砂肝、牛肉、牛乳、羊肉、豚肉、豚足、豚レバーなど。

消化しやすいように煮たり炊いたり柔らかく調理して、自分の体質に合わせて寒熱性や温熱性を調整してお召し上がりください。

スーパーフード「桑の実」

もう過ぎましたが七十二候の小満初候は「蚕起食桑」。蚕起きて桑を食む頃です。桑は枝も皮も葉も実もすべて捨てるところなく食べられ、さらに葉を乾燥させて桑葉(そうよう)、若い枝を乾燥させて桑枝(そうし)、実を乾燥させて桑椹(そうじん)、根を掘り出して皮をはいだものを桑白皮(そうはくひ)と言いすべて漢方薬に使われるほどに本当の意味でもスーパーフードと言えます。

桑枝は関節に溜まった湿を取り除き、桑白皮は肺の炎症を鎮め、桑椹は陰血不足で起こる耳鳴り、めまい、目のかすみ、口やのどの渇き、糖尿病などの漢方薬に使われ、桑葉は桑の葉茶として糖尿病、高血圧、血中脂肪、便秘などの改善にと昔から愛飲されてきました。

英語ではマルベリーと呼ばれ、最近欧米ではスーパーフードとして紹介され果実酒やジャムなどに使われ、ヨーグルトやシリアルのトッピングなどで食べらるようになっています。

スーパーフードとは、一般的な食品に比べて非常に栄養価が高く、栄養バランスに優れ、特定の健康成分が多く含まれ、健康の保持増進に役立つとされる食品のことをこのように呼ばれています。枸杞の実もスーパーフードとして大変人気があります。

桑の実には、ポリフェノールの一種アントシアニンが大変豊富に含まれ、抗酸化力による老化予防や目の諸症状改善効果が期待されています。

血糖値や最近目のかすみが気になるという方には、桑の実がオススメです。

京都伝統中医学研究所の"芒種におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

1.「健脾利湿」お腹を冷やさないようにして、水の巡り良くして湿を溜めない薬膳茶&食材

脾を健やかにして水の巡りを調え、むくみや水太りの解消にも。

オススメの薬膳茶は水巡茶、そろそろダイエット茶など。

全部食べる薬膳茶 健脾利湿茶 意棗紅豆茶、健脾疏肝理気茶 桑の実茶など。オススメの薬膳食材はなつめ、蓮の実、はと麦、竜眼、山査子、緑豆、松の実、桑の実、桂花、マイカイ花、八宝果仁豆など。

いろいろお豆のスィーツセットは最後にココナツミルクと砂糖で味付けてスィーツとしても美味しいですが、この季節はいろいろお豆のお粥として召し上がるのがオススメです。

この時期の一番のオススメは、

台湾の夏の定番スープ「四神湯」です。芡実、薏苡仁、山薬、蓮子、茯苓など余分な湿邪を排泄する薬膳食材がたっぷり配合され、本場では豚モツなどを加えてたんぱく質もたっぷりとります。豚モツが苦手な方は鶏手羽などでもOK。夏バテや暑気あたりの予防におすすめの薬膳スープです。

2.漢方入浴剤

ヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」はカラダが温まりココロの緊張もほぐれ気血の巡りを促進。

よもぎは邪気を祓うので部屋に吊るしたりしますが、お風呂に入れて温浴も効果的です。浴室いっぱいに広がる漢方の香りに癒されココロもカラダもリラックス!

また、エキゾチックでオリエンタルな香りの 「すっきりさっぱり乃湯」は、アロマではパチョリと呼ばれる「藿香 」(かつこう)という生薬をTっぷりブレンド。独特の香りで気の巡りが促進し、モヤモヤ気分もスッキリさっぱり、暑気あたりの体調不調やストレス解消、気鬱解消に。

中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

薬膳茶や薬膳食材などの商品は各ショップでお買い求めいただけます。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式サイト正式オープン

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

次回は、6月21日「夏至」ですね。本格的な梅雨に入り、高温多湿な日が続きますので、生ものや食中毒など衛生管理に十分気をつけてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?