#8 学校は「生きて」いる~福岡伸一『動的平衡』より~|学校づくりのスパイス

「学校」という場所にはいくつもの顔があります。行政にとっては数ある公共施設の一つであり、保護者にとっては教育機関であり、子どもにとっては学びの場であり、地域住民にとってはしばしば精神的シンボルでもあります。近年少子化が進み、学校の配置見直しに着手せざるを得ない自治体が増えてきましたが、多くのケースで地域の反対に遭って軋轢(あつれき)を引き起こしています。公民館や警察署などの他の公共施設と異なり、学校という施設には、特有の地域感情がついて回ることが多いからです。今回はそうした、学校という施設をとりまく地域の「まなざし」について、福岡伸一氏の『動的平衡――生命はなぜそこに宿るのか』(木楽舎、2009年)から考えてみたいと思います。

「生きている」とはどういう状態か

熱湯を水に入れると全体がぬるま湯になるように、エネルギーは秩序のある状態から乱雑さを増す方向に不可避的に進行します。この「エントロピー増大」という物理法則から見ると、生命現象とは理解に苦しむ現象です。エントロピーの法則をあざ笑うかのように、生命はウイルスから微生物、そして動植物へとその構造を複雑化させてきました。そして自然の産物としての私たち自身が、自分たちでも理解できないほどに複雑な構造を持つに至っています。

この「生命現象とは何か」という難問に対して、この本のなかではまるでミステリー小説のようにスリリングな推論が進められていきます。せっかくの名著なのでミステリーのあらすじを説明するような野暮はやめて、今回は結論にワープしてしまおうと思います。

「生命とは何か」という問いに対する福岡氏の答えがこの本のタイトルともなっている「動的平衡」という考え方です。私たちの身体を構成する分子はけっしてとどまることなく入れ替わり続けます。だから私たちは数ヵ月前とは全く別の分子で構成される固体になっていますが、それにもかかわらず、それでも一人の人間としての同一性を保っています。それは水のよどみのように、生命現象には構成物を変化させながらも持続性を維持する「効果」があるからだ、というのです。そしてこのダイナミックな状態こそが生命の本質であるとして、これを「動的平衡」と呼んでいます。

分子の流れのなかで変化しつつも、かろうじて一定の状態を保っている様子は「一輪車に乗ってバランスを保つときのように、むしろ小刻みに動いているからこそ平衡を維持できる」(233頁)と喩えられています。「生命の本質」は変わらないこと(不易)にあるのではなく、かたちづくる要素を変えながらもその本質をバトンタッチしていくところにあるのではないか、そんなメッセージがこの本には込められているように感じます。

そしてこの、「かたちづくる要素(児童・生徒や教員)を変えながらも、その本質をバトンタッチしていく」という意味において、「学校」という施設は福岡氏の言う「生命」に非常に似た構造を持っています。

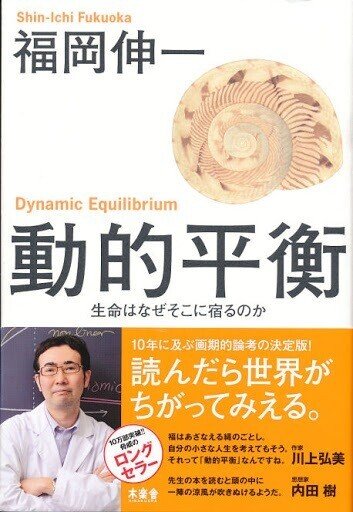

福岡伸一『動的平衡――生命はなぜそこに宿るのか』木楽舎

学校にはどうしてシンボルツリーがあるのか

さて、「学校」と「生命」……この二つに思いをめぐらせていてハタと思い当たったことがありました。学校にはしばしばシンボルツリー(校木)があります。とくに何かに使われるわけでもなく、日常あまり意識されることもないのでしょうが、それでも多くの学校には大切にされている木があります。学校のほかにシンボルツリーをよく見かけるのは神社やお寺の「ご神木」です。一方で公園や市役所などでは、たとえそれらが学校同様に古い施設でそこに古い木が生えていたとしても、そこにあるのは大抵の場合ただの「大きな木」であり、シンボルツリーを見かけることは少ないように思います。

なぜ、人々は学校や寺社には木を植えて育てていこうという気持ちになったのでしょうか。福岡氏の「生命」の考え方にその一つの答えがあるように思います。

寺社や学校に共通するのは、そこを支える人々は定期的に入れ替わりながらも、そうした変化を通して生き続ける「何か」を人々がそのなかに見出そうとしてきたことです。学校にシンボルツリーがあるのは、一つの生命体としての私たちが、こうした自分の寿命を超えて続いていく「かけがえのなさ」……生命(的なもの)に対する畏敬の念を、大木に重ねてきたからではないでしょうか。

変化することによって生き続けるもの

このように考えていくと学校に精神性が伴うのは、施設が「昔と変わらずそこにある」からではありません。そこで営まれる活動が実は脆いものであると知りつつ、人々の弛(たゆ)みない営為によってそれが支えられてきたからであり、だからこそ、そこに「かけがえのなさ」が宿るのです。そこには私たちの子どもに対する感情に近いものがあるのかもしれません。

こうした地域から学校に注がれるまなざしには、学校や教育委員会の内側にいるとかえって気づきにくいのか、現在より条件のよい代替施設さえつくれば住民からは文句も出ないだろうと考える自治体を何度か目にしたことがあります。けれども、今より出来のいい子を与えられたら自分の子どもを手放すという親はまずいないように、学校が失われたときの地域感情は代替施設で埋め合わせられるものではありません。

学校を一つの教育施設と割り切るのは簡単ですが、地域住民の心情を切り捨ててしまえば、今度はこれまで日本の学校を支えてきた地域からのまなざしを失います。地域から冷めた目で見られながらよい教育を展開することが(地方の小学校においてはとくに)むずかしいことは、経験を積んだ教員であれば誰もが知るところではないでしょうか。

しかし一方で、そうとばかりも言っていられない事態も生じつつあります。言うまでもなく児童・生徒数の減少による学校再編の必要性です。次回はこの問題について考えてみたいと思います。

【Tips】

▼ちなみに福岡氏は新型コロナウイルスに対しても「共生・共存」というたいへん味のある見方をされています。

https://shimbun.kosei-shuppan.co.jp/interview/46183/

(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】

武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?