#6 もう一つの「働き方改革」~三島邦弘『計画と無計画のあいだ』より~|学校づくりのスパイス

今回は現在議論真っ盛りの「働き方改革」について取り上げます。といっても、教員の勤務時間の是正や教員配置の改善について話そうというのではありません。現在の学校の「働き方改革」の方向とはある意味真逆のやり方で出版社(ミシマ社)を立ち上げ、継続させてきた『計画と無計画のあいだ――「自由が丘のほがらかな出版社」の話』(河出書房新社、2011年)を手がかりに、学校の仕事を労働の「意味」という視点から考えてみたいと思います。

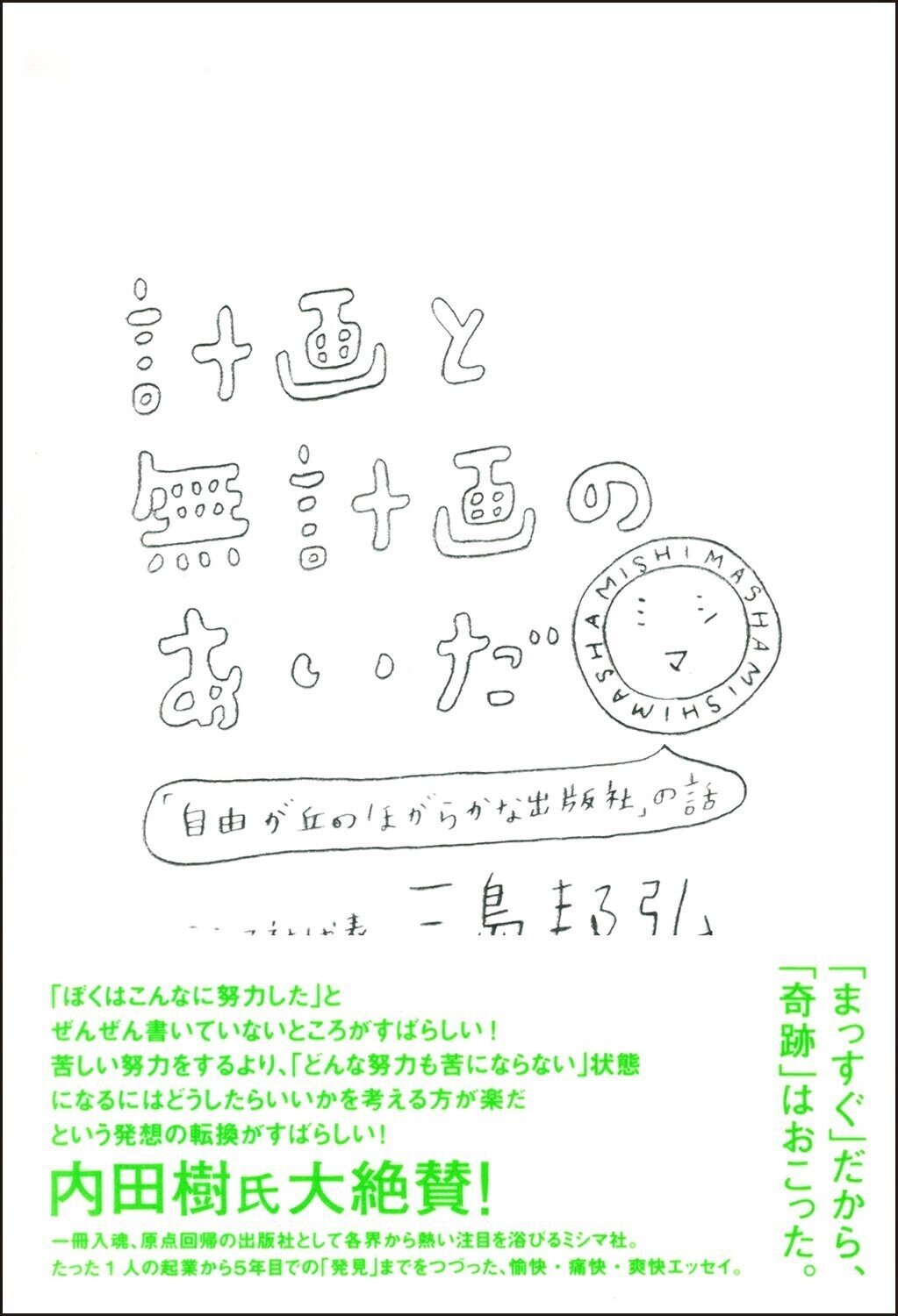

三島邦弘『計画と無計画のあいだ――「自由が丘のほがらかな出版社」の話』河出書房新社

新しくも懐かしい出版社

この本で語られているのは斬新でありながら、どこか懐かしさを感じる出版社の話です。筆者は大学卒業後に就職した出版社が体質に合わず、新しい出版社を立ち上げようと決意するが、オフィスを借りて支払いに追われた結果、半年ほどで資金が尽きてしまいます。フリー編集者の仕事を続けながらいくつかのヒット作を世に放ち、6人の社員を雇い、自由が丘に築47年の一軒家を新社屋として借りられることになるが、そこは「野生の感覚を磨くにはうってつけ」(47頁)の場所で、すきま風が入りネズミが屋根裏を走り回る始末。そんな場所で、ちゃぶ台を囲んで企画会議を繰り広げ、手売りで販路を開拓しながら、少しずつ出版社として成長していく様子が、この本では温かい筆致で描かれています。

「自由」と「計画」の攻防

ただし著者でミシマ社代表の三島さんという方は、やみくもに野放図なわけではありません。それを感じさせるのが、タイトルにもなっている「計画と無計画のあいだ」(=自由)についての次の解説です。「自由とは自分の感覚がよく利くという状態を指すのだ。逆にいうと、感覚が働く範囲内において人は自由でいられる。無計画の一本線は、自身の感覚が働く距離、自身の嗅覚が利く距離に引かれる」(246頁)。

この本の帯(裏側)には「これから出版社をつくろうと思っているいい子は絶対真似しちゃダメだよ。すぐ潰れちゃうよ」とあります。確かにそのとおりだと思います。けれどもここで語られている経験は、単に「運がよかったから」と切り捨ててしまうには惜しい内容です。

この本から私たちが学ぶことができるのは、「出版」という営みを通して、人にとって働くことが持つ「意味」をどこまでも追求しようとしている姿勢です。現在の「働き方改革」の議論に決定的に欠けているのが、この「意味」の視点ではないでしょうか。

この本では「出版活動は全身運動」(117頁)に喩(たと)えられる一方で、その対極にある発想は「ブンダン主義」とよばれ、次のように語られています。「このブンダン主義は、全体の熱量を下げるにとどまらない。ひとたびこの悪しきイデオロギーに犯された個人は、自身はおろか組織の本来の役割をも簡単に忘れてしまう」(200頁)。この本で描かれているのは、本をつくる仕事に熱くなれる感覚をどうやって取り戻すか、その挑戦の姿です。

「ワーク・ライフ・バランス」の落とし穴

さて、昨今「ワーク・ライフ・バランス」という言葉が頻繁に使われるようになってきましたが、この言葉を使うとどうしても「ワーク」(仕事)と「ライフ」(生活)を切り分けたうえで両者の比重を考えよう、という発想に傾斜しがちです。実際、今日文部科学省が主導している多忙化対策のコア戦略を簡単に言うと「教員がやるべき業務を明確化したうえで、そうでないことはできるだけ教員はやらないようにする」というものです。この本の筆者の言葉を借りていうならば、まさに「ブンダン主義」ではないでしょうか。

けれども実際には「ワーク」は「ライフ」の一部です。私生活のなかだけではなく「ワーク」のなかにも大切な「ライフ」があります。仕事と私生活は勤務として法制度上は分けられていても、私たちが生きていく意味という面では境界はもっと曖昧なものであるはずです。学校から出た瞬間に子どものことを忘れられる教師などまずいません。横文字に直すなら「ワーク・アズ・パート・オブ・ライフ」(work as part of life=生活の部分としての仕事)、対比イメージにすれば図1・図2のようになるでしょうか。

▼図1「ワーク・ライフ・バランス」のイメージ

▼図2「ワーク・アズ・パート・オブ・ライフ」のイメージ

教職の「意味」を再考しよう!

学校という職場で働く人の場合、このようなイメージを頭の片隅においておくことは無駄ではないでしょう。というのも学校の仕事のなかには子どもたちとスポーツに汗を流す時間もあれば、談笑しながらともに食事をする時間もあるからです。

逆に、たとえ勤務時間が厳格に守られたとしても、教員の仕事が授業をして点数をつけるだけのものになってしまったら、それで教員の日常はより魅力的なものになるでしょうか。また、そうした学校環境のなかで育つ子どもは幸せでしょうか。

現在の学校の状況は、図2で言うならばワークの部分が大きくなりすぎてそれ以外のライフを飲み込んでしまいそうな状況であり、由々しき事態です。けれども人にとって労働が持つ「意味」の視点を置き去りにして、時間の問題だけで教員の職務の是非が論じられるとすれば、それこそ「バランス」を欠いた議論になりかねません。

「ワークとライフは分けられない」……こんなことを言ってしまうと「だから学校はいつまでたってもブラック職場から抜けきれないのだ!」と怒られそうです。教員の多忙については、また回を改めて論じたいと思いますが、学校がどんな職場だったら教職人生はより豊かなものになるか、たまには思いを巡らせてみてもよいのではないでしょうか。

【Tips】

▼ちなみにミシマ社のホームページをのぞいてみると、手作り感満載の新刊書がずらりと並んでいます。

https://mishimasha.com/

(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】

武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)ほか多数。近刊に『地場教育』(静岡新聞社、2021年7月刊行予定)。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?