ノートは思考の基地!思考力を高めるノート術

皆さん、日々のお仕事、お疲れ様です!

初めましての方は、記事を開いてくださりありがとうございます。

いつも見ていただいている方、励みにさせてもらっています!

共育LIBRARYというブログを運営しているりょーやん、元教師です。

現代は、スマホ、パソコンがあれば大抵のことは調べることができます。

2017年ごろから、「AIの時代が来る」「今ある仕事の半分がなくなる」と言われ、知識があることの価値がかつてよりも下がってきています。

その代わり、創造力や思考力が重視されると言われています。

それは、何も今の10代までの若者だけではなく、この先、10年、20年以上働いていく必要がある20代~50代の人たちもそうだと思います。

しかし、「創造力や思考力が必要」と言われても、どのようにしてその力を養えばよいのでしょうか。

筆者はその答えの1つが「ノート術」だと思っています。

この記事では、思考力や創造力を鍛えるために、筆者が実践してきたノート術について解説していきます。

大人が対象ではありますが、そのノート術が子どもにも生かせるかもしれませんし、大人が思考力や創造力を鍛えている姿は、子どもに少なからず影響を与えるはずです。

また、教員時代に、子どもたちの思考を鍛えるノート指導も行っていたので、それも少し紹介できればと思います。是非、最後までご覧ください。

(思考力・創造力の両方を伸ばすノート術ですが、どちらかといえば思考力の色合いが強いので、ここからは便宜上「思考力」と表記していきます。)

思考力を高めた3つの「術」

筆者は教員を勤めながら、所属しているNPOで8年間ほど講師を経験させてもらっていました。

教員として、子どもたちが熱中する授業を考える。

講師として、参加者が納得できる講座を考える。

公務員としては給料をもらい、講師としては参加費を払ってもらっている以上、少しでもよいものを提供したい気持ちがありました。(講座でいただいた参加費は、全てNPOの運営費に使われています。)

そこで、様々なノート術を試し、自分の思考力をブラッシュアップしていたのです。

今回は、筆者にとって特に効果があったノート術を、3冊の本を元に紹介していきます。

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

❶『ゼロ秒思考』赤羽雄二著

❷『SPEED』赤羽雄二著

❸『頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?』高橋政史著

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

❶『ゼロ秒思考』

「ゼロ秒思考」は自分の頭の中をクリアにする思考整理術と筆者は解釈しています。

「考える力」を鍛えるための「考えないトレーニング」です。

サンプルとやり方は以下です。

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

①A4用紙を用意する(何かの裏紙でOK)

②タイトル、日付を書く

③そのタイトルに対してパッと思いついたことを3~5個書き出す

④1枚を1分以内に仕上げる

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

「1分以内に仕上げるなんて無理だろう」と筆者は最初思っていました。

ただ、これは思考整理術であり、誰かに見せるものではないので、字の丁寧さは問われません。

ですので、とにかくやるだけやってみました。

すると、多少1分をオーバーすることはあれど、大体1分でA4サイズ1枚を書き出すことができることが分かってきました。

この「1分」という時間制限は、「考えない」ための枷でもあります。

人間はトレーニングを積めば、与えられたテーマに関して瞬時にパッと考えが浮かんでくるように鍛えることができます。

むしろ、時間をかけて、唸りながら考え出したアイディアは使えないことが多い。

そして、パッと浮かんでくる考えこそが、使えるアイディアだったりするのです。

これは、「潜在意識」や「デフォルトモードネットワーク」という観点からも説明できます。(このことは次章で説明します。)

この0秒思考の目安は1日10枚。それを一定期間継続して行うようになると、脳内をスッキリさせる感覚が分かってきます。

この習慣が身に付いてくると、頭の中がごちゃごちゃしているときは、とにかく気が済むまで紙に書き出すという癖がついていきました。

いわば、脳の排泄です。

すると、頭の中がクリアですっきりとした状態になるので、様々な構想、戦略を練りやすくなるのです。

❷『SPEED』

これも『ゼロ秒思考』の著者が書いた本ですが、「速度自体をあげる」のではなく、準備を早く設計することにより、思考の加速が進み、結果的に仕事が速くなるという趣旨の本だと思います。

NPOの講師を任され始めた頃、筆者は与えられたテーマに対する講座を、1週間ぐらい前から「あーでもない、こーでもない」と思考をぐちゃぐちゃさせながら作っていました。

しかし、この本を読んで、その「迷い」はほとんどなくなり、「自信をもってよどみなく」講座を作ることができるようになりました。

この「スピード術」のやり方を講座を考えることを例にあげて説明します。

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

①講座のテーマが決まったら、即、見開き2ページのノートに、タイトルと思考フレームを書く(思考フレームについては次章)

②そのまま放置していると、アイディアが降って来る

③アイディアを付箋にメモしてノートに貼っておく

④アイディアが一定量蓄積したら講座案を作成する

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

まず、講座テーマを割り振られるのが、3ヶ月前だとします。

すると、その時点で、タイトルと思考フレームだけでもノートに書いてしまうのです。

脳には、顕在意識と潜在意識というものがあります。

顕在意識は自分がコントロールし、意識して使っている脳。潜在意識は、眠っている時やぼーっとしている時に、無意識に働いている脳というイメージです。

そして、アイディアなどのひらめきをもってくるのは潜在意識なのです。

何気なくお風呂に入っている時、歯を磨いている時、ふっとアイディアが浮かんでくる。

そのアイディアを忘れない内に、すぐにメモに書き出します。

また、人間は意識している物事のみを情報収集できるという習性があります。

ぐるーっと1周回ってから

「赤いものは何がありましたか」

と聞かれてもおそらく答えることができません。

しかし、

「赤いものを探しましょう」

と言われて1周回ると、意識して探すことができます。

それと同じで、講座テーマをとりあえず書いてしまうことにより、日常的にその情報が目に留まるようにしておくのです。

本を読んでいる時、雑誌を読んでいる時、子どもに接している時に、ふっと講座に必要な情報が目に留まったり、浮かんでくるようになります。

後は、それを付箋にメモしてノートに貼っていき、「あ、もう講座作れるかも」という瞬間からノートに講座案を書き出していくのです。

❸『頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?』

このノート術は、「たくさんあるアイディアを整理し、1つの目的に向けて組み立てる思考力を身につける」ものです。

重要なのは、方眼ノートではなく、ノートを4分割することです。

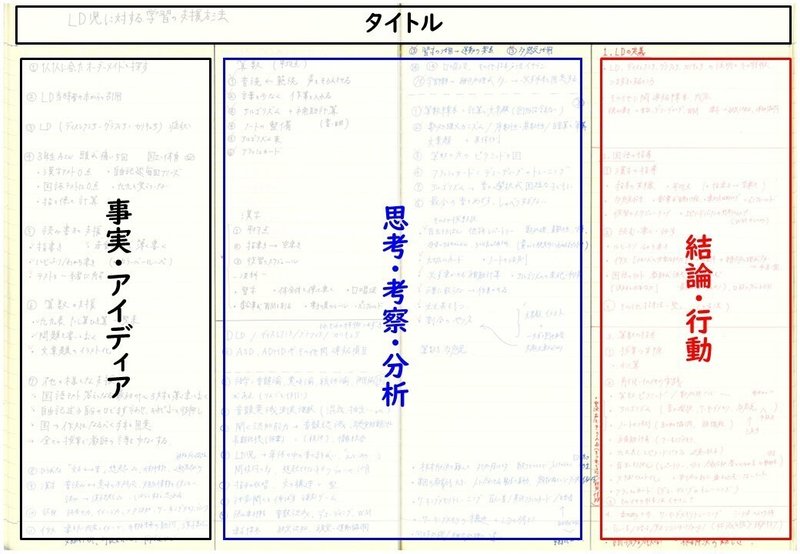

以下に筆者が実際に作ったノートの例を載せます。

このノートの構成は次のようになっています。

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

◆上にタイトル

◆左側は事実やアイディア(黒)

◆真ん中は自分の考えや思考(青)

◆右側は結論や行うこと(赤)

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

左側→真ん中→右側という順番でノートを書いていくのです。

(この例では少し、黒・左側がオーバーしていますが)

まず、事実やアイディアを左側に書き出します。

これは何も色付けされていない情報なので、黒を使います。

この例の場合は、「LD児に対する学習の支援方法」というテーマで講座をいただいたので、

・過去に作ったLD児に関するコンテンツの情報

・関連書籍からの情報

・必要な項目

などを書き出していっています。

次が真ん中の青の部分です。青は思考を促進させる働きがあると言われています。

ここで、

・左側に書いた情報に肉付けしたいものがあるか

・さらに付け加えたいものはあるか

・どこにウェイトを置くか

・どのような順番で提示するか

などの自分の思考を思ったまま書き出していきます。

この段階は、まだ迷いながらでも大丈夫です。

書き出していくことにより、思考が整理されていきます。

そして、疑問点を自分なりに整理し、講座の全体像や方針が見えていきたら、右側に移ります。

右側は結論や行うこと、です。

赤で書くのは、赤は「決意」の意味合いがある色だからです。

ここで、整理された順番、構成の講座案を確定させていきます。

このノートは地図のようなものです。

地図を作らずに、いきなりパソコンでコンテンツを作っても、後になって「やっぱりこうしよう」という部分が出てきて、結局時間がかかってしまいます。

しかし、地図がしっかりと描かれていれば、ブレることなく、コンテンツ作成作業を進めることができます。

最終的には、何倍もの深い思考で、何倍もの速度で、仕事を仕上げることができるのです。

子どもの思考力を高めるノート術

これまで紹介してきたノート術とは、またちょっと別ですが、筆者が教員時代に子どもたちに行わせていたノート指導がありました。

それは、社会や理科といった教科で「見開き2ページで単元のまとめノート」をつくらせるというものです。

筆者の学級の子どもたちの作品もあるのですが、著作権の関係上掲載が難しいので、もし、見本が見たい方はこちらのサイトをご覧ください。

この見開きまとめノートは点数制の評価となっています。

以下の項目を基に、10点満点で採点されるのです。

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

【10の観点】

① タイトル 二ページ全体のタイトルがあるか。

② 見やすさ 見やすくすっきりまとめられているか。

③ 工 夫 読み手を惹きつける面白さや工夫があるか。

④ イラスト イラストを使っているか。

⑤ 図 図や表を使っているか。

⑥ マ ス ノートのマスをきちんと利用しているか。

⑦ 丁寧さ 文字を丁寧に書いているか。

⑧ 詳しさ 大切なことを詳しく書いているか。

⑨ キーワード 単元の重要語句・重要事項を書いているか。

⑩ 考 え 自分の考えや感想を書いているか。

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

そして、8点以上の作品は全て教室に掲示しておくという約束にしておくと、誰しも8点以上を目指すようになります。

そのためには、10項目を活用することが必要になるので、例外なく、美しく、詳しく、楽しくまとめられたノートに進化していくのです。

この「まとめノート」のすばらしいところは、10項目という観点を除けば、とにかく自由であること。

創意工夫のしがいがあるので、思考力や創造力が鍛えられるのです。

おまけに8点以上の作品は全て教室に掲示されるので、高い点数を取っている友達の作品を真似し放題。自然とクラス全体のノートクオリティがあがっていくことになります。

人間は楽しく学習していると、脳の「偏桃体」が刺激され、通常よりも記憶力が高まります。

それがよいのか、教え子たちが高校生になっても、「先生が教えてくれた『まとめノート』今でも役立ってるよ」と教えてくれました。

筆者も楽しくまとめたいときは、見開き2ページを自由自在に使い、自分の記憶にインプットしています。

まとめ

自分に合った思考術を見つけることは大事。

そして、もう1つ大事なことは、それを何度も使って習熟することです。

例えば4分割のノート術などは、かれこれ200回~300回ほど使っていると思います。

最近では、講座や研修のタイトルを聞いただけで、頭の中に4分割ノートが浮かび、7~8割の講座の流れが瞬時に思いつくようになってきました。

一定の方法を何度も使うことにより、脳の神経細胞がカスタマイズされるようになり、フレームや思考回路がその人間に染み込むようになるのです。

脳はそのような変化する性質をもっています。

その代わり、そのテーマに対する自分の知識が不十分だと、一定数、情報収集をするまでは浮かんできませんが。

このような思考力や創造力を発揮する仕事は本当に楽しいものです。

現代を生きるたくさんの大人がクリエイティブな活動を楽しみ、それが子どもたちにも伝播していけばよいなと思います。

この記事の内容が少しでも「よかった」「ためになった」と思われた方は、「スキ」や「フォロー」をしてくださるとうれしいです!

最後まで読んでくださり本当にありがとうございます!皆さんの今日・明日がよき1日でありますように😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?