- 運営しているクリエイター

#演奏会

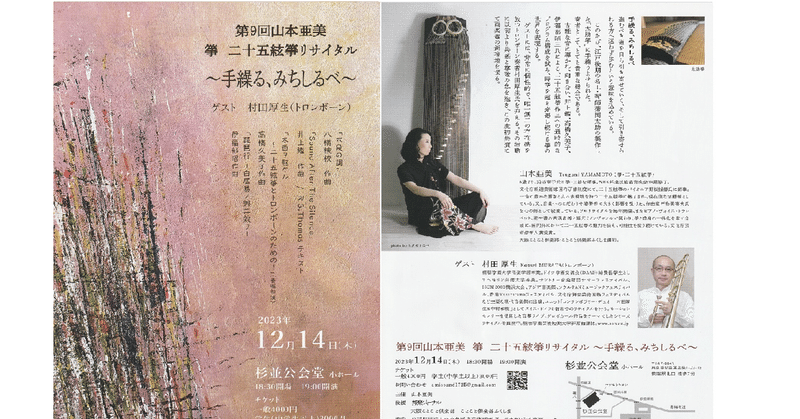

「第9回 山本亜美 箏 二十五絃箏リサイタル ~手繰る、みちしるべ~」

昨年行きそびれてしまった山本亜美さんのリサイタル。

ようやく行くことが出来ました。

今年のテーマは「手繰る、みちしるべ」

様々なご縁が繋がり実現したという、貴重なプログラムを披露してくださいました。

まずは何と言っても、「太助箏」

江戸時代の名工、菊岡太助が作った箏が、100年以上の時を超えて、舞台に登場しました。

美術館のコレクションになってもおかしくない、骨董品のような楽器です。

それが、

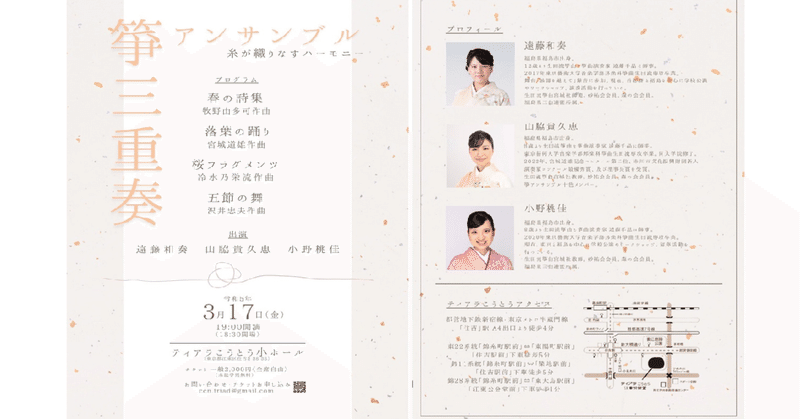

「箏三重奏アンサンブル 糸が織りなすハーモニー」

箏の演奏形態は、一人の独奏から、大人数の大合奏まで、様々です。

中でも少人数のアンサンブルは、演奏者同士の息づかいや掛け合いがダイレクトに感じられて、曲の情景と共に、それらも味わうことができます。

今回は、幼少の頃から同門で切磋琢磨されてきた3人の演奏会。

お互いを知り尽くした阿吽の呼吸と、仲の良さが伝わってくる、とても心温まる会でした。

それぞれ春色のお着物で始まった前半。

折しも、3日

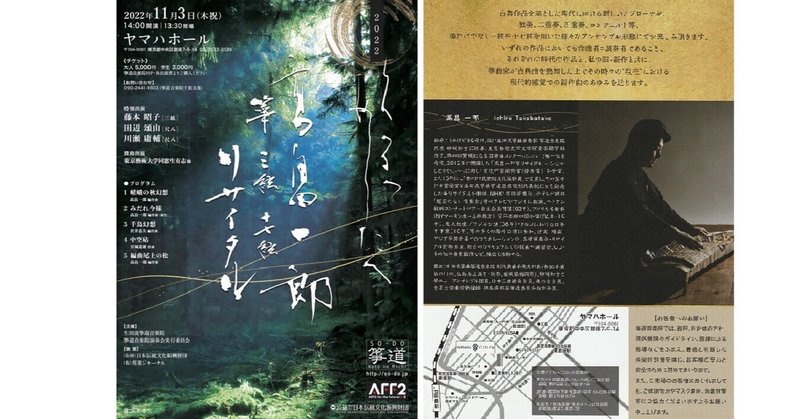

「高畠一郎 箏三絃十七絃リサイタル」

10月16日には箏のリサイタルを開催された高畠一郎さん。

伺ったのは11月3日の箏・三絃・十七絃のリサイタルです。

演奏曲はいずれも、原曲は昔ながらのお箏の曲。

これらが、高畠さんの手のかかると、古典だけど古典じゃない、とても、音が楽しい「音楽」会でした。

「嵯峨の秋幻想」高畠一郎編作曲2018

原曲は明治に菊末勾当により作曲された箏2面の曲「嵯峨の秋」です。

「嵯峨の秋」は平家物語「小督の