ラドゥ・ジュデ『野蛮人として歴史に名を残しても構わない』歴史修正主義の大いなる闇

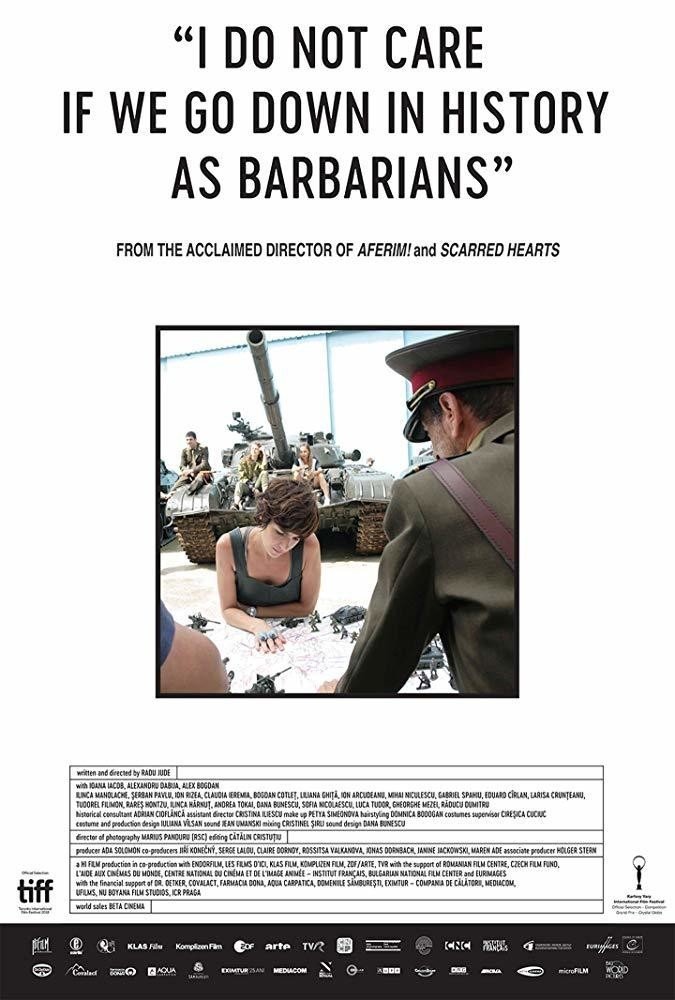

"我々の名が蛮族として歴史に刻まれても構わない"というのは、1941年にルーマニア統治下のトランスニストリアにおけるユダヤ人虐殺事件、所謂"オデッサの虐殺"について当時ルーマニア軍の最高指導者だったイオン・アントネスクが宣言した言葉だ。70年経った現代のルーマニアで、マリアナ・マリンという芸術家(同名の詩人にも目配せ)が舞台監督としてその事件を正確に再現しようとする。彼女は責任者としてエキストラの演技指導、銃・軍服・爆発音・発砲音などの選定などを行っている。本作品がただの問答集に終わらないのはこの準備作業にあり、敵味方を演じる役者たちが入り乱れ、銃や制服や戦車に至るまでの小道具が実に適当に扱われているシュールで騒々しい滑稽さが画面の中に横溢している。物静かなメル・ブルックス『プロデューサーズ』といったところか。そんなシニカルでブラックなユーモアと危機感を同時に体現するジュデ、基マリアナの姿を通して、無意識に歴史改鼠に走る人々の頭の中を軽やかに白日の下へと引きずり出していく。

本作品はメタ的な視点も持ち合わせている。映画のド頭、歴史資料館にある銃の展示を背景に主演のマリアナ・マリンを演じるイオアナ・ヤコブ(Ioana Ioab)が映画や共演者について前説をするのだ。手持ちらしいカメラは彼女の後をついて回り、彼女を追い越して遠くにあった三脚に固定される。すると、彼女の方を振り返るようにパンし、写ったイオアナは既にマリアナに変貌している。この現実と虚構を繋げる長回しを冒頭に持ってくることで、事実として画面外にいる我々と起こりうる虚構としての映画をシームレスに繋いでいる。以降はマリアナ・マリンの活動をフィックス長回しで捉えていくことになる。

続く中盤は、このイベントの承認者である役人のモヴィラとのバトルに割かれている。無意識的に国家ヒロイズムを信奉している一般市民に比べ、あの手この手を使って事実を否定し、事もあろうにマリアナを責め立てる。共産主義時代の話をすればいい、ナチスだってやったじゃないか、現代だってイスラム過激派は一般人を殺してる、虐殺は何人から虐殺と呼ぶのか、それを公共の場所で演じるのは子供たちが傷付くかもしれない、数多の歴史学者がそう言ったらといって歴史にはならないしどうせ彼らも同じ学者の言ってることを写してるだけだ、お前はその場に居なかったから本当のことなんて知らないだろ、インテリぶってるのか、と。20分近くに及ぶ言い争いにおいて、本当に意味での"議論"に発展した場面はほとんどなく、話題を逸らして向き合うことを拒否する。マリアナは全ての話題転換や不必要なアイロニーを全て引用を用いて撃退するが、ノーコストで自分の信じたいことを言っている相手には全く効果がない。

モヴィラは、最悪でも『シンドラーのリスト』のような"感動的な"話に持っていくため、ユダヤ人を救ったチェルニウツィーの市長トラヤン・ポポヴィチの話を持ち出したり、挙句の果てには"お金出さないから中止しろ"と迫ってくるのだ。しかし、マリアナの言葉を意識的に交わしているモヴィラは決して学のない人間ではない。

ルーマニア映画史の中でも長尺で描く歴史ものを得意とした監督セルジウ・ニコラエスクについての言及が多く登場する。ジュデは本作品のためにニコラエスクがアントネスク裁判について描いた『Oglinda (The Mirror)』を含め、アントネスクについてのドキュメンタリー映画やプロパガンダ映画、裁判の記録などを大量に見漁ったようで、本作品の姉妹編とも言える次の監督短編『The Marshal’s Two Executions』では、残された実際のアントネスク処刑フッテージとニコラエスクの再現した処刑フッテージを比べ、歴史と映画の向き合い方を提示していた。といのも『Oglinda (The Mirror)』という作品がアントネスクを美化して描いたため歴史改鼠的と批判が多かった作品なのだ。本作品でもテレビ放映されている同作を観たマリアナは"これがドイツでは放映されるか?"と言って、ルーマニアの現状を嘆く。このシーンでは同時に、隣で観ていたルーマニア人の恋人を登場させ、一般市民が無意識に"オデッサの虐殺"を考えない方向へ思考を捻じ曲げていく様を描き出す。共産主義時代の方が悲惨だったと話題を逸らしてみたり、ユダヤ人の泣き言はもう沢山だと被害者であるユダヤ人を叩いたり、果ては"あの頃は欧州全域に反ユダヤ主義が蔓延っていた"として討論から逃げ出そうとするのだ。

マリアナは別の人にこんな話をする。ナポレオンはなぜ戦場へ行ったか?それは、彼は緑が赤に、赤が緑に見えたため、大地が血に染まるほど緑に見えるからだ、と。それを聞いた人は"んなことあるわけwww"と言う。彼にはそんな歴史改鼠的な与太話があるわけないと思ったわけだ。しかし、改鼠的な視点というのは、改鼠している時点でこんな与太話と大差ないのである。こういう描写を全然関係ない文脈でサラッと混ぜてくるジュデの手腕が末恐ろしい。

監督ラドゥ・ジュデは直近の作品でこういった差別問題を扱っている。監督三作目『Aferim!』では、18世紀のルーマニアはワラキア地方を舞台に、ロマへの差別を描いていた。そして、前作『The Dead Nation』では、戦間期から二次大戦後に至るまでのユダヤ人医師の日記を写真をバックに朗読するというアヴァンギャルドな方法で、反ユダヤ主義の台頭を描いていた。その彼が、現代を舞台に共産主義時代とその遺産を感じさせることもなく二次大戦を題材にルーマニアの差別の歴史を取り扱うのは、ルーマニア・ニューウェーブを彼なりに総括したとも言えるだろう。

無意識的であれ意識的であれ、母国の歴史機を勝手に書き換えていた人々との長い長いバトルを終えた映画は、マリアナの視点から離れる。あからさまに三脚から外されたカメラは再現劇の舞台を縦横無尽に駆け巡る。撮影者の影が画面に写り込んでいても関係ない。まずはナチス、ソ連、ルーマニアのそれぞれの軍隊が入場するが、ソ連軍入場にはブーイングが起こるのに対して、残り二つは軍歌のリズムに手拍子が自然と生まれる。そして、ルーマニアの司教が軍隊を前に反ユダヤ主義的演説を行うと、群衆の方から"そうだそうだ!"と声が上がる。

本作品は所謂"舞台映画"というジャンルとして舞台練習→本番という流れを持っているにも関わらず、本作品では本番練習が一度も描かれていないのだ。何が起こるかは何度も指摘されているが、具体的な場面を演じることは一切ない。この手の映画にありがちなクドさを抜くと共に、強烈なインパクトを残すユダヤ人虐殺という事実の重みが伝わってくる。劇を観る現代人は生きたまま焼かれている場面を撮影したり拍手したり、客の方に逃げ出したユダヤ人を押し戻したりしてある種"協力"しているのは、"なかったことにする"歴史改鼠的な思考を見事に映像化した姿だと言えるだろう。

少なくともアントネスクの言葉を額面通り信じるなら、彼に虐殺行為自体が蛮族のやることだと理解できる知性はあったようだ。それに対して、虐殺行為自体をなかったことにしようとする現代の人々は、自分の行為についてなんとも思っていないだろう。ジュデはこう言いたいのかもしれない。"Do You Care If We Go Down in History as Barbarians?"。

・作品データ

原題:Îmi este indiferent daca în istorie vom intra ca barbari

上映時間:140分

監督:Radu Jude

公開:2018年9月28日(ルーマニア)

・評価:100点

ちなみに、私の名前もこの都市からも取られているが、この事件や元親衛隊隊員の逃亡組織とはなんら関係ないことはここに明記しておく。

・ラドゥ・ジュデ その他の作品

★ ラドゥ・ジュデ『The Happiest Girl in the World』私はデリア・フラティア、世界で一番幸せな少女です

★ ラドゥ・ジュデ『Everybody in Our Family』良い人間は皆天国へ行く

★ ラドゥ・ジュデ『Aferim!』強烈な皮肉を以て語るルーマニアの差別の歴史

★ ラドゥ・ジュデ『Scarred Hearts』ルーマニア、世界を覆い尽くす濁流について

★ ラドゥ・ジュデ『I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians』歴史修正主義の大いなる闇

★ ラドゥ・ジュデ『Uppercase Print』ある抗議文から紐解くチャウシェスク時代の欺瞞

★ ラドゥ・ジュデ『The Exit of the Trains』ルーマニア、ある虐殺の記録

★ ラドゥ・ジュデ『アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ』コロナ、歴史、男女、教育

よろしければサポートお願いします!新しく海外版DVDを買う資金にさせていただきます!