JW237 欠史八代の年齢

【開化天皇編】エピソード22 欠史八代の年齢

第九代天皇、開化天皇(かいかてんのう)の御世。

ついに欠史八代(けっしはちだい)の解説がおこなわれることとなった。

開化天皇こと、稚日本根子彦大日日尊(わかやまとねこひこおおひひ・のみこと)(以下、ピッピ)の元に、多くの家臣が集まる。

まずは二人の大臣(おおおみ)。

すなわち、物部大綜杵(もののべ・の・おおへそき)(以下、ヘソ)。

そして、ヘソの息子、伊香色雄(いかがしこお)(以下、ガーシー)。

更に、大伴角日(おおとも・の・つぬひ)(以下、ツン)。

久米五十真手(くめ・の・いまて)(以下、マッテ)。

中臣神聞勝(なかとみ・の・かみききかつ)(以下、ミッキー)。

大倭御物(やまと・の・みもの)。

葛城伊牟久(かずらき・の・いむく)(以下、イム)。

尾張建諸隅(おわり・の・たけもろすみ)(以下、ケモロー)。

和珥彦国姥津(わに・の・ひこくにははつ)(以下、ニーハン)。

計九名の家臣たちである。

前回は、皇室の起源を古くした理由について議論が交わされたのであるが、結局、答えは出て来なかった。

そして、最後に、ツンが衝撃の発言をしたのであった。

ツン「創作じゃなかったとしたら、どうね?」

ピッピ「創作ではないと!? では、我(われ)は、存在していたかもしれぬということか?!」

ツン「断言は出来ないっちゃ。じゃっどん、亡くなった年齢が異様なのは『日本書紀(にほんしょき)』だけではないんやじ!」

ピッピ「で・・・では『古事記(こじき)』の方も、年齢が、おかしくなっておるのか?」

ツン「その通りやじ!」

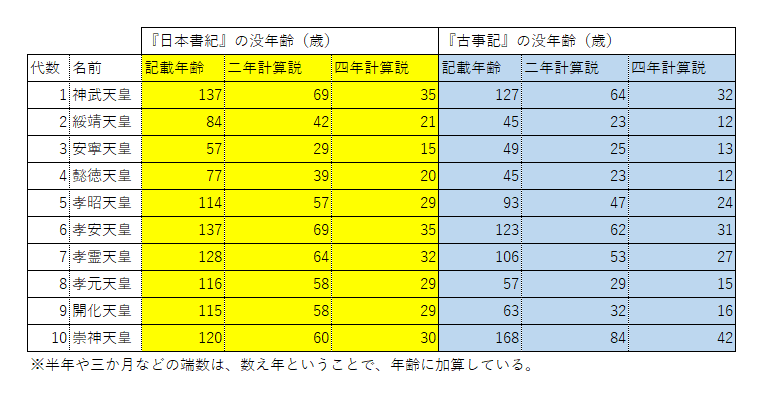

ガーシー「ええっと、ちょっと待ってくださいよ。『古事記』の方ですけど・・・。そうですねぇ。二代目が45歳、三代目が49歳、四代目が45歳、五代目が93歳、六代目が123歳、七代目が106歳、八代目が57歳、そして、今の大王(おおきみ)が63歳になってますねぇ。」

ピッピ「な・・・。『古事記』の方では、我(われ)は63歳で逝くのか?」

ニーハン「しばし待たれよ! 『日本書紀』は、紀元前660年即位にこだわっておると申しておったな? 『古事記』は、どうなのじゃ?」

ツン「何もこだわっちょらんじ!」

ミッキー「こだわってない『古事記』まで、異様な年齢って、ちょっと変だよね?」

ツン「更に、欠史とされていない、今の日嗣皇子(ひつぎのみこ)こと十代目も、おかしな年齢設定になっちょるじ!」

ヘソ「十代目も、おかしな年齢になってるって、どういうことやねん!」

ツン「では、聞いてください。『日本書紀』では120歳。『古事記』では168歳やじ!」

マッテ「も・・・もしかして・・・御初代様も?」

ツン「その通りやじ! 御初代様は『日本書紀』では137歳。『古事記』では127歳やじ!」

マッテ「なんとぉぉぉ!!」

ピッピ「御初代様(神武天皇)や、我(わ)が息子、御間城入彦五十瓊殖尊(みまきいりひこいにえ・のみこと)こと『ミマキ』まで、おかしな年齢設定が成されておるのか?」

ガーシー「なんで、古くせんとあかんのか、よう分からへんけど、寿命を操作して、歴史を古く見せようとしてたってことでしょ? 創作ではない理由には、ならへんと思うんやけど・・・。」

ツン「ガーシー・・・もう忘れたんか? さっきも言った通り、『古事記』は、紀元前660年即位にこだわっちょらんのや。ということは、こんげな、異様な年齢を書く必要はないやろ?」

ガーシー「あっ!」

ケモロー「それに年齢も違うがや! 歴史を古くさせるためだとしたら、辻褄(つじつま)を合わせるのが普通でないきゃ?」

ツン「その通り! やかい(だから)、歴史を古くさせるためではなく、遥か昔から、いろいろな年齢が語り継がれてたんやないかと、思うんやじ。」

イム「そ・・・そうなると・・・。『記紀』が編纂された時代よりも、前の世代の人々が、欠史八代を創作していたという可能性も低くなるのでござるぜ。」

御物「どういうことやに?」

イム「もし『記紀』編纂よりも前の世代が創作したのなら、いろいろな年齢が書かれるはずはないのでござるぜ。」

ピッピ「た・・・たしかに、ピッタリと決めてくるはずじゃのう。」

ツン「同時代に編纂された『記紀』の年齢が違うんやかい(だから)、編纂者では、どうにもならんくらい、様々な年齢が語り継がれていたと考えられるんやじ!」

ミッキー「じゃあ、歴史を古くするとか関係無しに、いろいろな伝承が有ったってこと?」

ピッピ「そういうことになるのう。」

ニーハン「となれば、創作ではなく、何かしらの事実が語り継がれたと考えることも出来るわけか・・・。」

ツン「そういうことやじ! やかい(だから)、創作ではない可能性も有るんやじ!」

ヘソ「ちょっと待てぇ! せやったら、なんで、こないな変な年齢になってんねん!?」

マッテ「へ・・・変じゃなかった・・・とか?」

御物「太古の昔は、これくらいの寿命が普通だったち、そういうコツか?」

ヘソ「何を言うてんねん! そないなこと、あるわけないやろ! 怒るで、しかし!」

ツン「それについてなんやが、面白い説が出ているっちゃが。」

ピッピ「面白い説?」

ツン「太古の昔は、一年を二年と計算していたという説やじ!」

ガーシー「ツン。何を言うてんねん。一年が二年になるって、わけ分からへんのやけど・・・。」

ツン「まあ、正直言えば、おいも、よう分からんのやけど、太古の昔は、春と秋で年が変わっていたという説が出てるんや。」

ピッピ「春と秋で、年越し? で・・・では『記紀』に書かれた年齢は、二千年後の年齢から見れば、二倍になっておるということか?」

ツン「そういうことやじ。他にも、春・夏・秋・冬で、四年計算だったという説も有るじ!」

ピッピ「よ・・・四倍では、おかしなことにならぬか? 二代目は『古事記』において、45歳で亡くなったと書かれておる。これを四で割ったら・・・。12歳になってしまうぞ?」

ツン「まあまあ、いろんな説が有るということで、ロマンにしておいてくんない(ください)。」

ピッピ「結局、ロマンか・・・。」

年齢についての議論は、決着が付いたのであるが・・・。

次回につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?