生徒に宿る言葉をフィードバックしたい。

3年生が卒業した。

先の記事でも書いたように、今年度の授業、RW/WWもこれにて終了。

レターエッセイはほぼ全員が書き切った。

文章には、一人一人の個性が出る。

レターエッセイを読むと、それを実感する。

青春群像劇、グルメ、ミステリー、ホラー。

関心をもつものも違うし、文体も違うし、注目するところも違う。

「みんな一緒に」の作文教育では、こうはいかない。

完成した作品を読んで評価するときが、最も楽しい(そしてしんどい)。

コメントにも熱が入る。

3学年はおよそ60人。一人一人を思い浮かべながら書く。

書くといっても、パソコンでのフィードバックだけど。

コメントを書くたびに、「よいフィードバックができているか」ということを考える。

今日は、今年度最後のRW/WWの授業記録と、「よいフィードバック」について考えたことを書く。

フィードバックの奥深さ

生徒主体の授業になればなるほど、「よいフィードバック」とは何か、という問いに向き合うことが多くなると思う。

フィードバック【feedback】

ある機構で、結果を原因側に戻すことで原因側を調節すること。

原義は上記の通りだが、今や「物事への反応や結果をみて、改良・調整を加えること」という意味で使われていることの方が多い(語義の出典は上記リンクに同じ)。

フィードバックの重要性については、以下の記事を参照いただきたい。

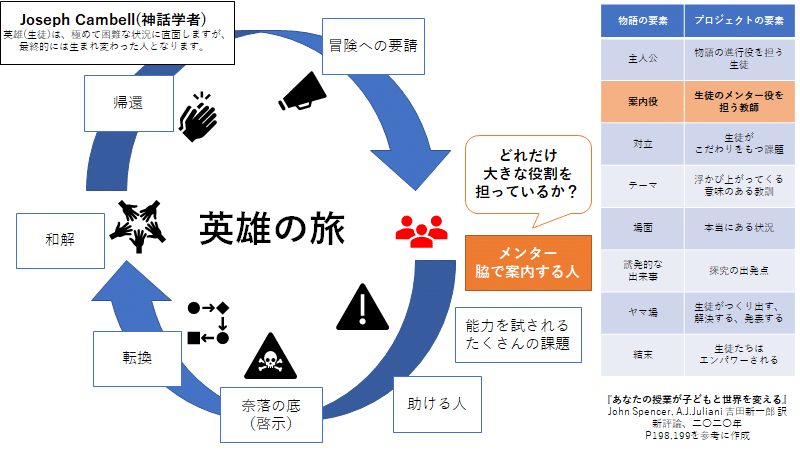

「よいフィードバック」を考えるとき、「教師はどのような役割か」ということをはっきりさせておく必要がある。

学校での学びを物語としてとらえたとき、生徒は英雄(主人公)、教師はメンター(案内役)。

この本によれば、「よいフィードバック」とは「生徒をエンパワーするもの」である。

私なりに、「よいフィードバックとは?」という問いに対して、答えを出してみる。

生徒が達成したい目標に向かっているとき、特に困難を抱えているときに、生徒一人一人に合わせたアドバイスやサポートを行い、ともに問題解決を図ること。

フィードバックした内容は、いずれ消えてもいいし、生徒の中に残り続けてもいいと思う。

宿ってくれたらそれでいい。

逆に、フィードバックが生徒を悩ませるかもしれない。

それも、生徒や状況によって良し悪しが決まると思う。

教師が物語における案内役になることが、よりよいフィードバックをするための条件であることは間違いなさそう。

一言で「よいフィードバックとは……」と語れないのが奥深いところだと思う。

ファシリテーションと同じで、道(どう)の概念に近い?

生徒の作品と、実際のフィードバック

生徒の許可を得て、実際に生徒が書いた作品と、私のフィードバックを掲載する。

エッセイなので、句読点や小さなミスは修正していない。

悪しからず。

ちなみに、文章自体はこのようなルーブリックで評価した。

今まで習った知識(表現技法)と技能(スキル)を使って書くという条件である。

なお、この実践はkanakanazemi先生の授業を参考にさせてもらっているので、完全に私オリジナルの授業ではないことを申し添えておく。

生徒Mのレターエッセイ

まず1人目。

読んだ本のタイトル:ケーキ王子の名推理4

主人公である普通の女子高校生、強いて言うならバカがつくほどケーキが好きな有村未羽と、世界一のパティシエを目指す男子高校生、最上颯人の物語。

シリーズ4では、前作の『パティシエ・オブ・ジャパン』という日本一のパティシエを決めるコンクールで見事優勝した副賞であるパリ研修旅行での内容である。

パリ旅行研修では、代表的なパティスリー(ケーキ屋さん)を回ったり、観光地を回りながら謎解きゲームを推理したりした。そして謎解きゲームで一番最初に答えにたどりついた賞品として未羽と颯人は絵画のように美しいセーヌ川のディナークルーズを楽しんだ。

シリーズ4は舞台がパリなため、過去の作品に比べてよりスイーツの紹介が多く、また町並みの様子も書かれている。そのため、より読者の想像力をふくらませるので、楽しみながら読むことができた。主人公の美羽は、美味しいスイーツを食べると勢いよく食レポを周囲に響き渡らせてしまう設定なので、どんな味なのかも作者は表現できるようにしている。

例えばババ(ラム酒風味のシロップをしみ込ませたケーキ)を食べた時だったら、「甘ああああぁあーーーーい!!まずラム酒の香りがツンと広がって、そのあとシロップの透明な甘さがじゅわりじゅわりと噛むたび口の中を潤していく!『甘みをたべてる』!そんな感じ!しかも、あとがぜんぜんしつこくない!アンジェリカ(スパイシーな香りがする植物)の食感もいいアクセントになってて・・・・・・口が溺れそうな甘さが・・・・・・楽しい!!」という独特の表現を交えながらの食レポだ。しかしその食レポが、実際に食べてみたいという興味をもたせてくれた。

また、日本とパリのシステムや雰囲気の違いを度々入り込ませたり、美羽と颯人がスリにあいそうになる場面を書いたりしていて、パリにいるというリアル感がある。そのため、いつかパリに行ってみたいという願望がより強くなった。

パリに行きたいのは、町並みが素敵でスイーツがとても美味しいとうイメージが前からあったからだ。もしもパリに行くことが叶ったら、本に紹介されていた地下鉄の入り口で写真を撮ったり、ババや本場のエクレアを食べたりしたい。

他にも、未羽がパリ旅行研修の最終日に「どうだったフランス?」と颯人に尋ねると「主張の国だと思った。料理は必ず何かを主張するし、店員は呼ばないと来ない。車も道を譲らないし、あちこちで美意識を見せる。色々なものがはっきりとしていて、主張している。」と言った。颯人の言葉によって、パリのイメージがさらに広がった。

では、来日した外国人は日本をどのように感じたのか。思い返すと何かしらのテレビ番組で「時間にシビアだけど他人に優しい」「真面目だ」など様々な意見が言われていたと思う。

両国を対比してみると自分が日本人であるからか、パリもいいけどそこに暮らすのは厳しそうだと思った。日本の魅力を再確認する良い機会になった。

この本は、重い内容が一切ない。スイーツの魅力や夢に向かってひたむきに励む姿、そして少し恋愛要素が含まれている。今の時期には息抜きにピッタリで、けれど「頑張れ」と本に言われているように感じるときもある。タイミング良くこの本に出会うことができて良かった。

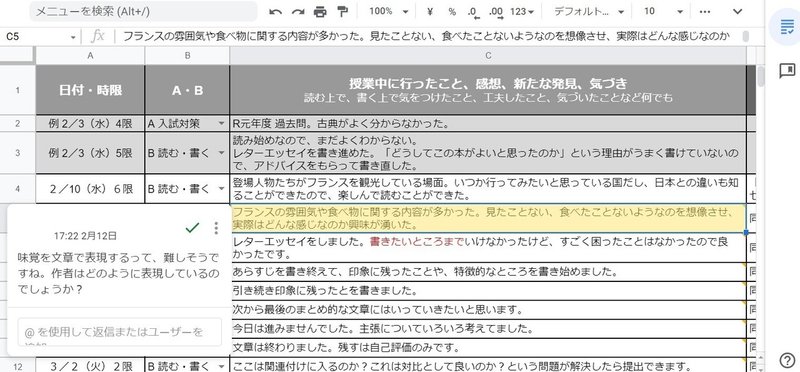

もともと自走できる生徒だけど、私のフィードバックを素直に受け取ってくれたのか、効果的に本文から引用しつつ書いてくれた。

ただ、「教師に言われたから書いた」が心配だけど。

指示とフィードバックも違う。うーん。

この生徒が素晴らしいのは、様々に脱線しながらも、この本に重心をしっかりと置いているからだと思う。

そんなことを思いながら、最後のコメントを書いた。

Mさん

本というのは、「いつ、どこで、誰と、どのように」読むかによって、選び方も読み方も変わってきます。受験シーズンだからこそ、「重い内容が一切ない」ものを選んで読めたのかもしれません。息抜きの時間にもなり、激励してくれる存在でもある。本は多様な価値をもっていますが、それを体感できたのではないでしょうか。

欲を言えば、表現技法をもっと使えたらよかったですね。表現の幅を広げるためにも、様々な技法をまずは使ってみることをおすすめします。スキルは効果的に使えています。たいへん読みやすかったです。

本をきっかけに「旅に出たい」と思うこと自体、豊かな感覚だと思います。私も、村上春樹の『スプートニクの恋人』を読んで以来、ギリシャのロードス島に行くのが夢です。フランスもいいですね。大学生になったときなど、行けるときにぜひ行ってみてください。(Kより)

生徒Hのレターエッセイ

そして、もう1人。

選んだ本、文体。同じ中3でもまったく違う!

読んだ本のタイトル:モンテ・クリスト伯

ある男の話をしよう。男は幸せだった。出世が決まり、婚約者との結婚が決まり、夢に満ち、順風満帆で幸せである、そんな生活が始まるのだから。

だが、人生はそんなに甘くなかった。

ある日、幸せな男を妬んだ友人が奸計を用いて、男を罪人に仕立て上げた。当然、男は牢の中。そこでかなりの年月を過ごすのだが、外の様子は何もわからない、婚約者はどうしているだろうか。数多な不安が彼を襲う。そして男は誓ったのだ。自分を陥れた者たちに復讐することを。そして今、復讐に燃える男の人生が幕を開ける!

これは、アレクサンドル・デュマ作のモンテ・クリスト伯。またの名を、巌窟王である。

一見、この話は私達には縁のなさそうな話だが、誰にでも起こりうる話である。と私は思っている。

皆も一度は自分が幸せであることを話したり、雰囲気を匂わせたりするだろう。だがそれは、じぶんにとっては造作のないことでも、他者から見れば嫌味や妬みを買う動機となってしまうことがある。

また、自分が友達だと思っている人間も、その人から見れば、知人だとしか思われていなかったり、赤の他人だと思われていたりした場合も、動機を作らせてしまう。元々、人間というのは何ら、犬や猫と変わりない。違うところといえば、知能という皮を被った所だけだろう。それなのに…いや、だからこそというべきか。利用価値が偶々噛み合っただけなのにそれを友情と読んで自己満足してしまう。それからは実に長い。変に絡まった糸というのは知らずしらずのうちに複雑に絡み合っていくものだ。そして、いつか断裂する。その断裂したときこそが、自分が友達だと思われていないと自覚した時だ。

それに気づかずに過ごすと、皆も、ある男のようになってしまうかもしれない。ぜひ気をつけてほしい。

さて、本題に戻って。なぜ、私がこの本を読んだのかというのを紹介しよう。

それは一年前に遡る。その頃の私は海外の物語にハマっていた。というのも、ハリー・ポッターなどのような現代的な物ではなく、 1950年より前にできた物である。ギルガメシュ叙事詩に始まり、マハーバーラタ、アーサー王の物語など物凄く古いものだ。そういう古いものから順を追って、近代へと向かっていってこの本に出会った。

最初は巌窟王という名で知って、巌窟ってどういう意味なのだろうかとかかっこいいなとおもったのが記憶に残っている。そうして読んでみたらこれが面白い面白い。日本では復讐と題して仇討ちというのがよく行われていただろう?曽我兄弟、小夜の中山夜泣石。有名どころでは、こんなところだがまだまだある。だが、どの話も、話が薄い。実に薄い。深みが足りない。心を揺さぶらない。心に残らない。

しか一し!この物語はそんな不満を覆す。復讐の概要が日本のものより事細かに畫かれているのだ。復讐好きにはたまらないんだ。これが。それに加え、登場人物の人間味が溢れて飽きない。読み進めれば読み進めるほど自分に似た登場人物と出会えるだろう。そういった楽しみ方もできるのだ。

以上のことを踏まえ、私が、何が言いたかったのかというと、この本は十分に読む価値のある本だということだ。ただし、甘い恋愛や、ご都合主義のハッピーエンドにうつつを抜かしている人たちにはあまりおすすめしない。

程々に闇を知り、人間不信気味で、生きる希望を失いかけている人には凄くオススメする。

「待て しかして希望せよ」

この言葉を見つけたとき。果たして君はどんな顔でいられるだろうか。

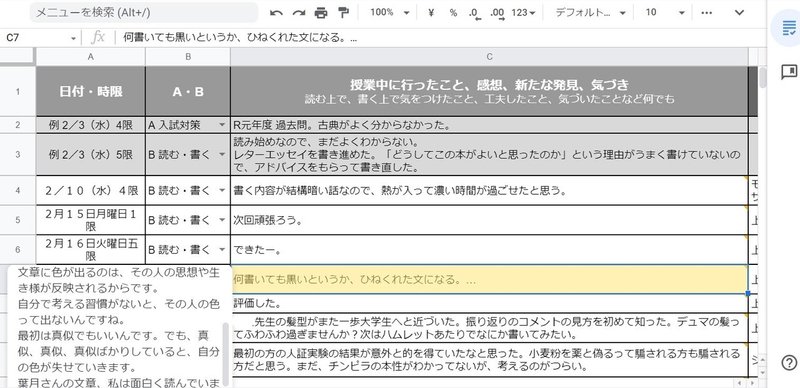

文章の巧拙は別にして、読むこと・書くことを楽しんでいるのが伝わってくる。

「復讐好きにはたまらないんだ。これが。」とか、この人の個性がよく出ている(笑)

彼女は、自分がひねくれているのはよく分かっていて、そのことに若干の後ろめたさがあるようだった。

そこで、私は「書きたいように書いていいよ!」「文章に個性が出るってなかなかないよ!」というスタンスでコメントした。

毎時間のフィードバックに最初は気づかなかったようで(見方は全体説明でしたんだけど)、途中から振り返りの文量が増えていった。

彼女への最終コメントはこちら。

Hさんへ

H節、炸裂!って感じですね。もう、誰が書いたかすぐ分かります。笑

講談調の、読み手に語りかけるような迫力……。読んじゃいますね、これは。

また、スキルが効果的に使えています。表現技法を使うことを意識すると、より表現の幅が広がると思います。どこかで書いたかもしれませんが、Twitterやブログなど、発信系のメディアで発信してほしいですね。私も匿名でやってます。

卒業後もぜひ文学を楽しんでください。私のおすすめは谷崎潤一郎の『痴人の愛』です。主人公の河合譲治を、葉月さんは幸せだと思いますか?(Kより)

すると、最後の授業でこんなコメントが。

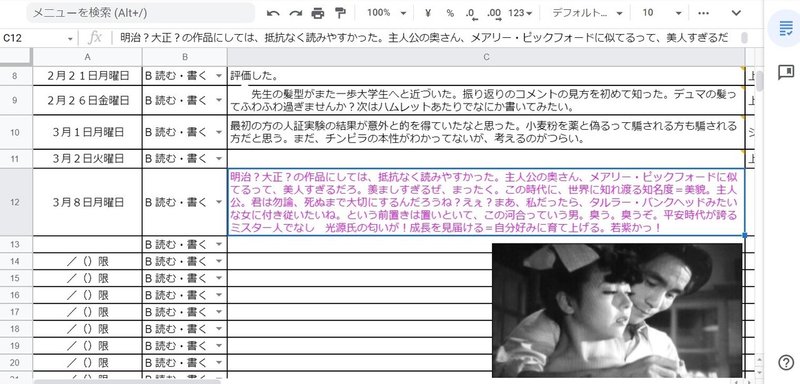

実際に読んでくれたらしい。丁寧に写真つき(笑)

書きぶりは独特だけど、源氏物語とのつながりも見出している。

積極的な発言をしない生徒だったけど、こういう場面では抜群。

話す能力だけじゃなくて、もっと生徒一人一人のよさを引き出して、その都度クローズアップしていきたいと思う。

こういうやり取りがもうできないのも、寂しいな。

次年度の構想

今回の授業で、レターエッセイについての知識を得た。

実践を振り返る中で、次年度に向けたTRYを書き残しておきたい。

次年度からは、学年末の最終課題を選択制にしようと思う。

詩、俳句、短歌、物語文、論説文、レターエッセイなど。

それらを「A 韻文」「B 散文」に分類(難しいところだけど、生徒が書いたものが散文詩でも、それは韻文に含めようと思う)し、AとBから最低一つずつ選択して取り組むことを課す。

そうすると、年間を通して授業での積み上げが物を言う。

成果物や発表、プレゼンテーション。

蓄積がないと、生徒はそもそも選択できないし。

生徒の成果物は、表現技法やスキルが効果的に使えているかどうかを「思考・判断・表現」の枠で評価する(イメージは今回のルーブリックと同様)。

内容については評価しない(倫理的に駄目なものは止めるけど)。

個人的な感想を述べるだけに止めようと思う。

「知識・技能」はテストで測ればよいと思っている。

欲を言えば、「なぜ表現技法を使うのか?」「なぜ詩をつくることに意味があるのか?」といったように、学習することの意味を理解してもらえたら、それが一番いい。

感傷に浸るのもそこそこにして、次年度に向けた準備もしよう。

どんな生徒に出会えるのか、今からとても楽しみだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?