第19話 論功行賞を行うの巻

神武東征の旅第19話 論功行賞を行うの巻

『古事記』には記されませんが、『日本書紀』では東征メンバーに論功行賞が行われたことが記されます。

(神武天皇)二年の春二月の甲辰(2日)に、天皇は論功行賞を行われた。まず道臣命に宅地を賜わって、築坂邑に居所を与え、とくに恩寵を加えられた。また大来目には畝傍山の西の川(久米川)のほとりに居所を賜った。いま来目邑というのは、この由緒があるからである。つぎに珍彦(椎根津彦)を倭国造に任ぜられた。つぎに弟猾には猛田邑を賜って、猛田県主に任ぜられた。これが兎田の主水部の遠祖である。また弟磯城、名を黒速というが、これを磯城県主に任ぜられた。また剣根という者を葛城国造に任ぜられた。また頭八咫烏に対しても行賞された。その子孫は葛野主殿県主部である。

順番に見ていきましょう。

道臣命

東征出発時点では日臣命でしたが、八咫烏の先導により、久米部を率いて宇陀への道を切り開いた功績で神武天皇から道臣命の名を賜る。天孫降臨で瓊瓊杵尊に随伴した天忍日命(別名 日臣命)の子孫。大伴氏の祖。「宅地を賜った」とされる築坂邑は、現在の橿原市鳥屋町付近。

集落内にある鳥坂神社です。現在のご祭神は食物神 豊受比咩命ですが、『延喜式神名帳』に二座とあり、道臣命の祖神、高皇産霊尊、天押日命の二柱を祀ったのが始まりではないかともいわれています。

畝傍山がよく見える場所です。道臣命と大久米は、いわゆる親衛隊の役割でしたので、狼煙が上がればすぐ駆けつけられるようになっていたのかもしれませんね。

『古語拾遺』「天皇即位に伴う大嘗祭の神事」に各氏族の役割が記されます。

日臣命(道臣命)は、久米部を引き連れて、皇居のご門を守護し、その開閉を管掌している。饒速日命は、宮廷内の物部を引き連れて、矛・盾を製造し、準備する。その祭祀具がまぎれもなく準備されて、天富命(忌部氏の祖)が、各地にいる忌部を引き連れて、天璽としての鏡・剣を捧げ持って、正殿に安置し申し上げ、また、玉を懸け、その、神に捧げ供えるすべての物を陳列して、大殿祭の祝詞を奏上する。その次に、皇居のご門を祭る。そのようにしてから、物部が、そこで矛と盾を立てる。続いて大伴と久米とが武器を建て、門を開いて、四方の国々を宮殿に参集させて、天位が尊貴であることを参観させる。

また、『日本書紀』神武天皇即位の段には、

はじめて天皇が国の政をはじめたもうた日に、道臣命が、大来目部をひきいて、密計をうけたまって、諷歌(他のことに擬えて思いを詠む歌)、倒語(相手にわからせないように、味方にだけ通じる暗号のようなもの)で妖気をはらい平らげた。倒語が用いられるようになったのは、これから始まった。

とあります。天孫降臨から代々続く忠臣で、武力だけでなく、呪術にも長けた側近中の側近として『日本書紀』は記します。「宅地を賜った」のは道臣命だけですから、やはり第一の功労者と言えます。

wikiでは、元々は摂津や河内国が本拠で、築坂邑に宅地を与えられたことから、後に本拠を磯城・高市地方に移したものと思われるなどと書かれていますが、何を根拠に? 全く逆だと思います。道臣命は日向から東征に随判し、その功で築坂邑に宅地を与えられます。後に摂津や河内に拠点を広げます。

大来目(大久米)

「日臣命(道臣命)は、久米部を引き連れ」 と記されるように『日本書紀』や『古語拾遺』では、久米部は大伴氏の配下として記されます。親衛隊としての役割以外に、天皇の身の回りの世話まで広範囲に受け持っていたようですので、宮殿に近い所に居住していました。橿原神宮の南に隣接する橿原市久米町に久米御縣神社があります。ご祭神は、高皇産霊尊、大来目命、天櫛根命。

大伴氏と違って宅地を与えられたわけではありません。「久米御縣神社」の「御縣」とは皇室の御料地の意味で、大和国中には御縣神社が7社あります。久米御縣神社は『日本書紀』垂仁天皇27年に「是歳、来目邑に屯倉を興す」と記されることから、創建はその頃かと思われます。

ただ、平安時代の『延喜式神名帳』に久米の記載は無く、添、山辺、磯城、十市、高市、葛城の六御県のみが記されます。

久米氏衰退のあと、久米寺が創建され、当社はその鎮守社(天満宮)となっていたので、『延喜式』には記されなかったのだろうと思います。神社は、明治元年に神仏分離で久米寺から分離され現在に至ります。

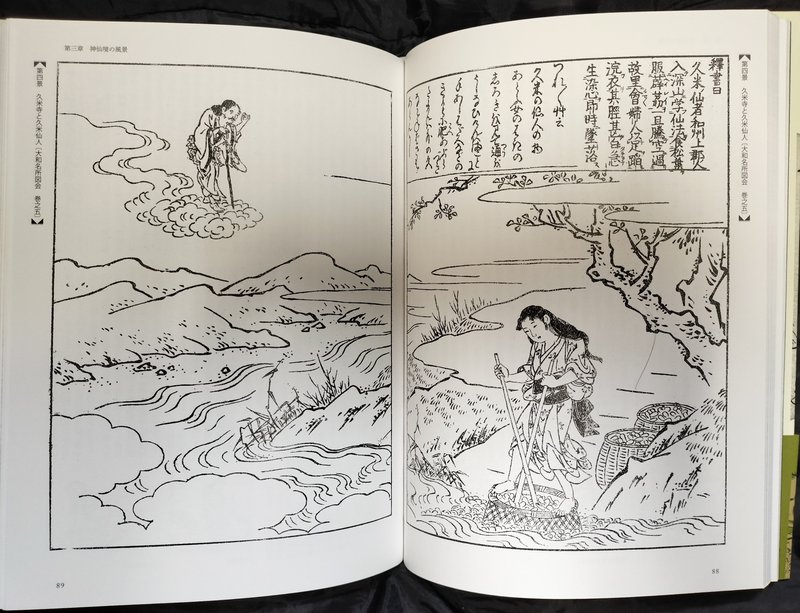

久米寺は聖徳太子の弟、来目皇子の創建と伝えられ、また、久米仙人の伝説にちなんだお寺で知られていますが、古代の久米氏とは関係がありません。

久米仙人にのように民間伝承として伝わり親しまれたわけではありませんが、『記紀』が記す大久米の久米歌、久米舞は、宮中儀式、国風歌舞として今に至るまで伝わっています。

椎根津彦(珍彦)

倭国造を任じられたにもかかわらず、奈良には椎根津彦を祀る神社がありません。祀る神社が無いということは、祀る人がいなくなったのではないかと妄想して書きました。

奈良では祀られていませんが、福井県〜新潟県にご祭神として祀る神社がありますので、そちらは別の記事で紹介したいと思います。

弟猾

『日本書紀』には「猛田邑を賜って、猛田県主に任ぜられた」とありますが、猛田に比定する地は無く、話しの流れからしても、「犭」の無い盂田(宇陀)邑のことで、写本の際に誤って写し間違えたのではないかと考えられています。

「兎田の主水部の遠祖」と記されますので、弟猾とは関係ないですが、水つながりで宇太水分神社を紹介します。

創建は(伝)崇神天皇の御代。式内大社。ご祭神 天水分神、速秋津比古神、国水分神。大和には宇太の他に、葛城・吉野・都祁に水分神社があります。それぞれは奈良盆地の東西南北に位置し(宇太は東)、四社あわせて「大和国四所水分神社」と呼ばれています。

弟磯城

「弟磯城、名を黒速というが、これを磯城県主に任ぜられた」と記されます。この磯城県主一族は初期天皇に連続して皇后を輩出するのですが、大己貴神を祀る一族なのか、或いは、饒速日命の後裔氏族とされる志貴連の祖なのか見方が分かれています。この件は書くと長くなるので別の記事にします。

剣根

神武東征譚で論功行賞の時にしか登場しない謎の人物です。葛城地方の在地の首長説や、山城風土記逸文や一部神社社家の系図に記されることを根拠として八咫烏と同族という説もありますが、私は違う妄想をしてみました。

頭八咫烏

720年奏上『日本書紀』の編纂者は知る由もありませんが、後裔氏族が最も繁栄したのはこちらでしょう。なんと言っても都が奈良から京都へ移った(平安京遷都794年)ことが大きかったです。

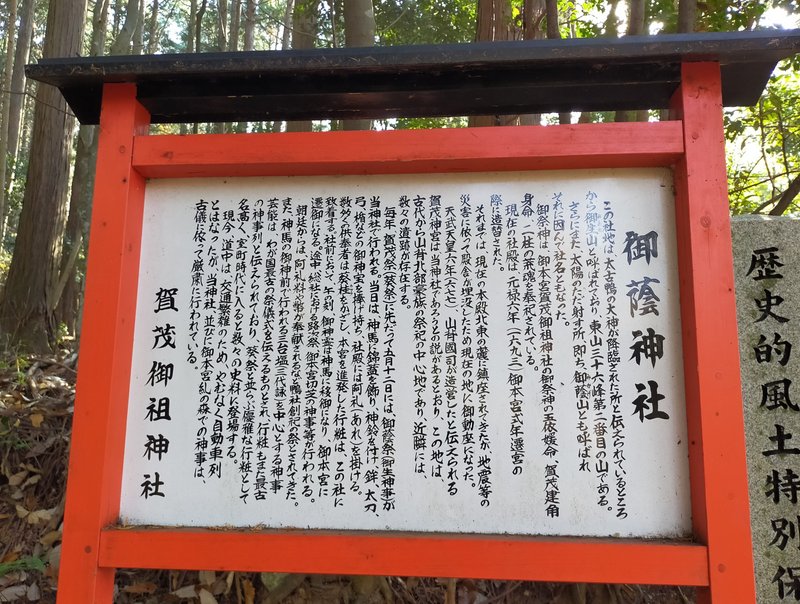

『山城風土記(逸文)』によると、葛野(京都)へ向かった八咫烏こと加茂建角身命は、岡田加茂から、木津川を下り、桂川と加茂川が合流するところ(下鴨神社)に至る。さらにその川を登って久我の国の北の山基に鎮まったと記されます。

岡田鴨神社

御蔭神社

賀茂御祖神社(下鴨神社)

宇摩志麻遅命

長髄彦を斬って帰順したのを『記紀』はいずれも饒速日命と記します。『日本書紀』は論功行賞の段ではなく、帰順した際に饒速日命に対して「これを褒賞して恩寵を加えられた。これが物部氏の遠祖である」と記します。可美真手命(宇摩志麻遅命)に関しては、饒速日命が長髄彦の妹 三炊屋媛を娶って生まれた子としか記されていません(『古事記』も同様です)。

ところが『先代旧事本紀』は、この部分は大きく違っていて、饒速日命はすでに亡くなり、長髄彦を斬って神武天皇に帰順したのは宇摩志麻遅命になっています。宇摩志麻遅命は大変寵愛され、神武天皇即位の際には韴霊剣・十種神宝を奉斎して、天皇のために(今も宮中に伝わる)鎮魂祭を行ったと記されます。さらには、天香語山命と共に国土を平定したとも。

大伴氏の氏名が「大きな伴造」と解され、多くの伴部を率いた氏族だったと考えられるのと同様に、物部氏も様々な生産技術集団 伴造を統轄していたのは明らかで、本来血縁が薄い(無い)伴造氏族でも物部を称するものもいたようです。

『新撰姓氏録』記載の、石上(物部)氏の同系氏族は約100氏族におよびます。それら氏族が誰を祖神としているかというと、半数は伊香色雄命で、続いて饒速日命、そのつぎに、宇摩志麻遅命、物部十千根と続きます。ちなみに直系の 石上朝臣は饒速日命です。

一般的に物部氏の祖とされる宇摩志麻遅命ですが、『記紀』記述を採用する由緒に祖神とするものは少なく、『先代旧事本紀』をベースとする由緒で、しかも地方の神社に祀られているケースが多いのが特徴です。

椎根津彦を祖神とする北陸の神社へ行ってきましたので次回はその記事を書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?