記事一覧

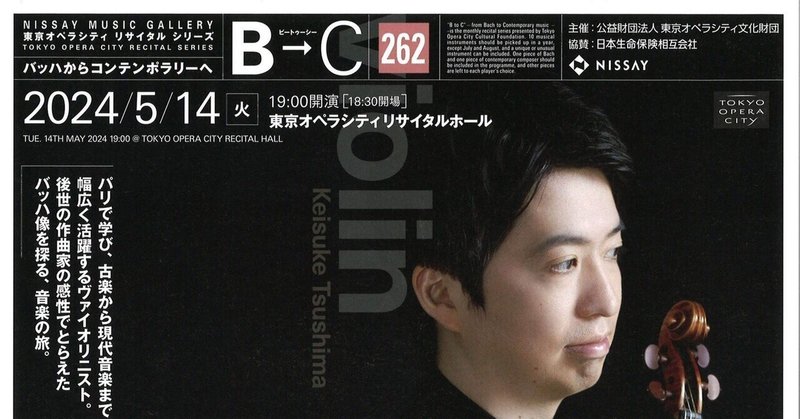

2024/5/14 B→Cに寄せて

https://www.operacity.jp/concert/calendar/detail.php?id=16410 プログラム J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第1番 ロ短調 BWV1014 シュニトケ:古…

2024/5/14 B→Cに寄せて

https://www.operacity.jp/concert/calendar/detail.php?id=16410

プログラム

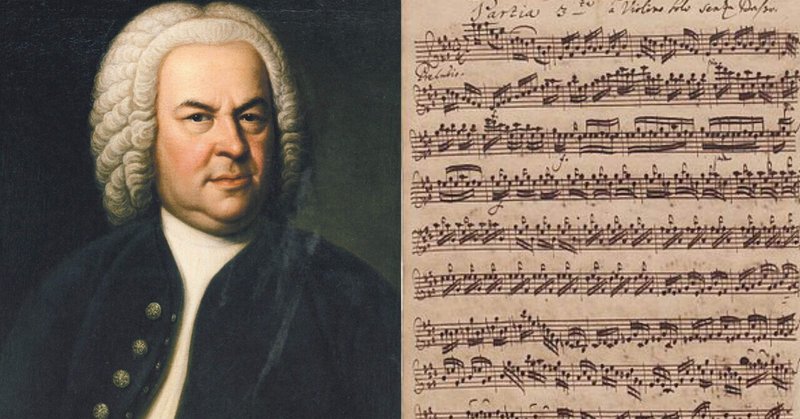

J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第1番 ロ短調 BWV1014

シュニトケ:古様式による組曲(1972)

モーツァルト/對馬佳祐 編:アヴェ・ヴェルム・コルプス K.618

エスケシュ:いざ来たれ(2001)

三善 晃:ヴァイオリンのため

18世紀におけるヴァイオリンの一般

ヴァイオリンの演奏技法はまず18世紀にイタリアを中心に発展し、今日まで多くの楽曲や書物が 残されている。特にアルカンジェロ・コレッリ(1653-1713)からアントニオ・ヴィヴァルディ(1678-1741) やジュゼッペ・タルティーニ(1692-1770)に至る偉大な作曲家・ヴァイオリン奏者によって形成された主要なヴァイオリン音楽の流れは、その後のヴァイオリンの歴史の確固とした土台を築き上げた。そ

もっとみる