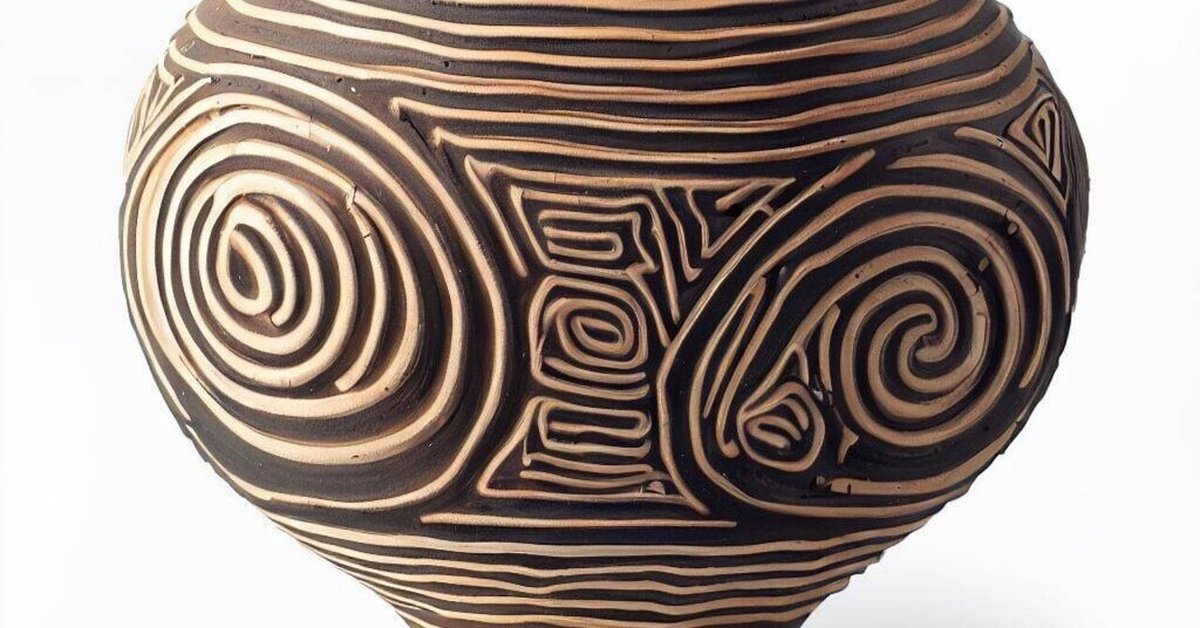

縄文土器 : 文字が無い時代の物語

縄文土器。約1万6000年前~約2400年前まで続いた縄文時代の縄文土器と、物語の話をします。縄文時代、まだ日本には文字がなかったですよね。 万葉仮名が生まれるのは、ずっと遠い未来の話。現代とは時間があまりにも離れており、当時と前提を共有出来ず、現代の価値観で見てしまう可能性が有ります。ここを意識した上で、考えを述べます。

縄文土器から観察できることがあるんじゃないかな、というのが今回の文章で言いたいことです。

どういうことかというと、あれはおそらく河合隼雄さんが言うところの箱庭であり、非言語的なコミュニケーションが行われている可能性があると私は感じます。なぜかというと、話は私が3歳ぐらいに戻ります。 お気に入りの絵本を開いて音読している3歳でした。文字が読めたわけではありません。暗記するほど繰り返し読んでもらったというだけのことです。

その後、もうちょっと大きくなって小学校に上がったぐらいのこと。大人になってから反省したことがあります。河合隼雄さんの本を読み、子ども向けの本がどれほど価値のあるものかを学びました。当時20代で、やっと子どもの本を「発見」しました。

リアルタイムで子どもの本を読むというのがうまくできなかったのは、2歳、3歳上のお兄さんお姉さんたちが読んでいるものが読みたかったからです。ところが小学校1年生にとっては、小学校3年生4年生が面白いと感じるものはちょっと難しいわけです。 自分の年齢にふさわしいものよりも、面白そうなものがあるのに、それがうまく手に入らない。この葛藤をどう解消したか。

私は粘土板と油粘土を用いました。 家でもちろん本や絵本を読んだりすることもあるんですけれども、 粘土板の前で何かを作る時間を好みました。「 何か」というのは、縄文土器みたいに具体的なものではないのです。 その時、子どもが感じるままに何かしらのものを作っていきます。 粘土をこねたり、形を整えたり、ちぎってみたり、 そうしているうちに何かができてきて、 それは人の形になることもあるし、何の形にもならないこともあるけど、何かしらのものができている。

もうお気づきの通り、河合隼雄さんの箱庭を取り入れていたのだと思います。 げんに言葉を獲得するに従って、油粘土への興味は薄れていきました。 もう何十年も油粘土を触っていません。 けれども、私の原風景には粘土と粘土板がありありと存在します。 自分が言葉にできなかった時に、私の身近にいて支えてくれた強力な道具だからです。

この経験を踏まえて、縄文土器を見ると、 あれを作ってみろと言われても、私には作れるものではないので、 相当高度な思索が込められているのではないかと思われるのです。もちろん、考古学的な視点ではなく、個人の経験からの共感です。土器が私に何かメッセージを語りかけてきたりすることはありませんけれども、 あの土器を作った人たちは、何らかの願いを込めて作った可能性は有ります。

土器を通して物語を感じることができるかもしれないという視点は、少し夢がある気がするのです。

この記事が参加している募集

サポートする値打ちがあると考えて下さって感謝します! 画像生成AI学んでるので、その費用にさせて下さい。 新書を一冊読むことよりお得なnote目指してます。